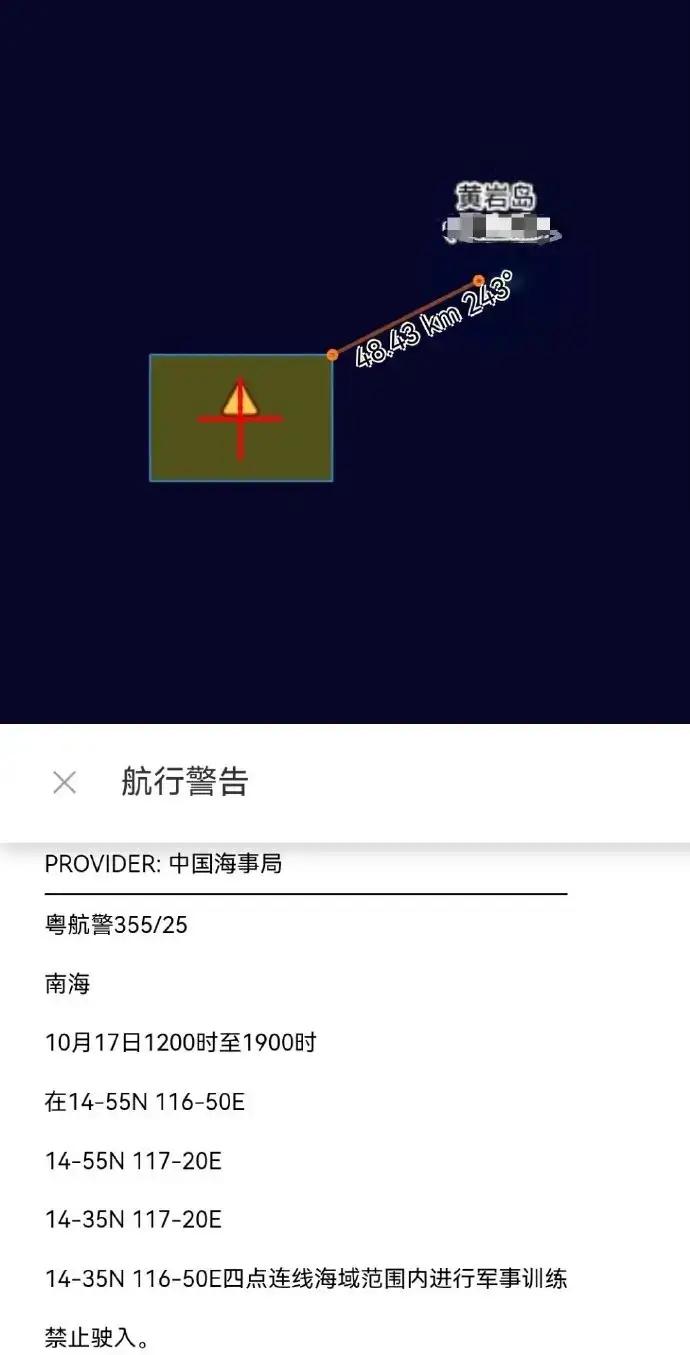

为什么我们在南海问题上总觉得“力不从心”?其实最大的短板,说白了,就是缺少大型岛屿。 整个南海能拿得出手的岛,东沙岛也不过1.8平方公里,西沙群岛里稍大点的永兴岛其实也就堪堪够用。 (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 但在我看来,这话只说对了一半,自然岛屿的局限确实存在,但把“力不从心”的帽子扣上来,显然没看到咱们靠技术和布局补上短板的硬实力,更没读懂南海博弈的真正逻辑。 先得承认,自然岛屿的先天不足曾是真难题,三沙市陆海面积达200万平方公里,可天然岛屿总面积才13平方公里,永兴岛作为行政中心,早期连淡水都得靠外运,更别说支撑大规模后勤补给了。 南海东西跨度近2000公里,最南端的曾母暗沙离三亚上千公里,要是没有能落脚的“海上支点”,海警船巡航得往返数千公里,油料补给跟不上,舰载机也没法远程持续部署,这在以前确实是实打实的短板。 但咱中国人最擅长的就是“逢山开路、遇水架桥”,自然岛不够,人工岛来凑,这可不是简单填沙子,而是大国工程的真功夫。 美济岛就是最典型的例子,这个由珊瑚礁改造的人工岛,填海后永陆面积达5.66平方公里,加上36平方公里的潟湖,总面积足足46平方公里。 别小看这5.66平方公里,它的战略价值远超十倍面积的自然荒岛,潟湖水深20到30米,涨潮时能停万吨级船舶,成了天然的避风良港和补给基地。 岛上种了279种维管植物,不仅改善了生态,更证明这里能长期驻人。 更关键的是,这种“环礁+潟湖”的结构,比普通自然岛的抗风浪能力强得多,即便遭遇台风,礁盘能破碎10米以上的巨浪,岛内依然风平浪静,这是老天爷都给不了的天然优势。 对比越南在南沙搞的那些小破岛,CSIS报告说他们造岛面积是中国的70%,可连条完整跑道都建不起来,弹药库只能零散分布,这种“数量凑数”的建设,跟咱们的“功能化岛群”根本不是一个量级。 光有岛还不够,得让岛“活”起来、“强”起来,这才是打破“力不从心”的关键。 永兴岛作为三沙市政府驻地,现在早已不是“堪堪够用”的水平,4C级军民合用机场能起降大型运输机,岛上有学校、医院,甚至还有成人教育函授点,常住人口稳定增长,完全成了西沙的“指挥中枢”。 南沙的渚碧岛、永暑岛更形成了“铁三角”布局,距离美济岛都在300公里以内,这个距离刚好能实现舰载机相互掩护、海警船快速支援。 10月12日菲律宾公务船非法闯入铁线礁,中国海警21559艇能迅速赶到驱离,就是靠着这些岛礁的就近支撑,要是搁十年前,光赶路就得花上一倍时间,这反应速度的提升,就是人工岛群的直接功劳。 有人可能会纳闷,人工岛真的能顶用吗? 看看9月国务院刚批复的黄岩岛国家级自然保护区就知道了,中国海警紧接着就启动了50天常态化巡航,即便遭遇台风,编队也能靠着岛礁附近的气象监测点提前调整航线,稳稳守住这片“南海东大门”。 这背后是岛礁上的雷达站、气象站在发挥作用,这些设施要是建在远离大陆的小礁盘上,根本扛不住恶劣环境,而人工岛的坚固结构和配套系统,让它们成了全天候运转的“感知前哨”。 再看资源开发,10月1日惠州25-8B油气平台完成毫米级对接,这个1.4万吨的“海上堡垒”能在102米水深作业,靠的就是周边岛礁提供的后勤保障和应急支援,而3月涠洲10-5油气田打出高产油气流,更是证明咱们能以岛礁为支点,把南海的“能源宝库”真正盘活。 而且南海的博弈从来不是“比谁的岛更大”,而是比谁的体系更完整。 咱们搞人工岛,不是为了跟谁“比大小”,而是为了构建“岛礁+舰船+基地”的立体管控网。 三亚作为自贸港核心,2025年正加速建设高新产业集群,从深海科技到遥感产业的突破,都在为南海管控提供技术支撑,岛礁上的监测设备、海上的执法舰船,背后是整个国家的工业实力在托底。 越南就算造再多小破岛,没有配套的雷达、没有足够的执法船、没有自主的产业体系,那些岛不过是南海里的“孤岛”,连自身补给都得靠外部,根本成不了气候。 这么看来,“缺大型自然岛”虽然曾是历史遗留的短板,但咱们用人工岛建设、体系化布局硬生生把短板补成了优势。 从美济岛的潟湖良港到永兴岛的指挥中枢,从海警的常态化巡航到油气田的顺利开发,每一步都透着“胸有成竹”,哪有半点“力不从心”的样子? 那些觉得咱们“力不从心”的说法,多半是低估了中国守护领土的决心和能力。 南海的每一座岛礁,不管是天然的还是人工的,都是国家主权的象征。 而支撑它们的,是大国的工程实力、完整的工业体系和坚定的民族意志,这些远比“岛的大小”更有分量,也更让我们有底气守住这片蓝色国土。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!

蓝天

南海还需郑和岛