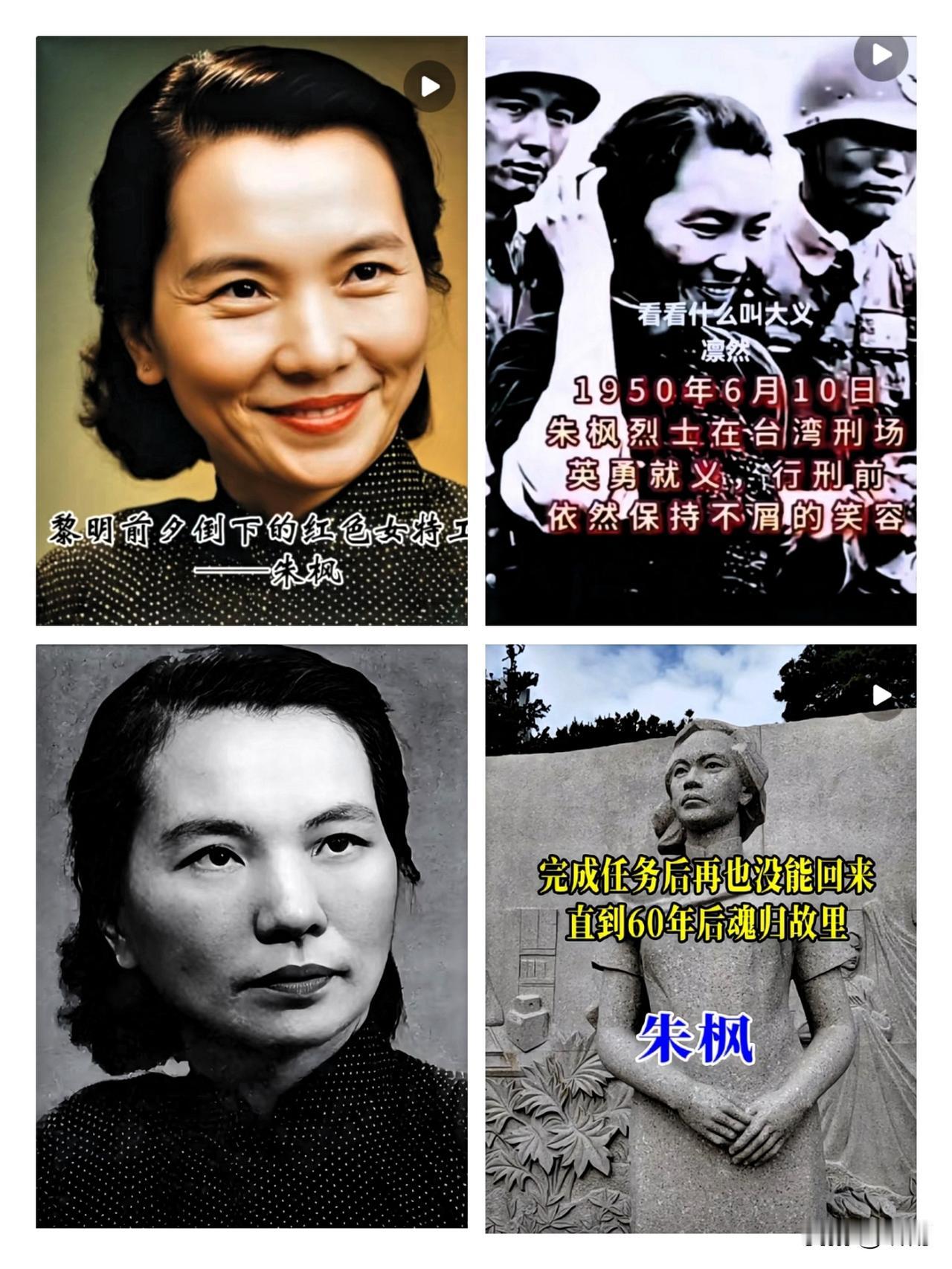

朱枫烈士身后事:丈夫以衣冠为冢,跨越岁月的深情悼念 朱枫牺牲后,她的丈夫朱晓光悲痛欲绝。由于无法收回妻子的遗体,他让儿子朱明将妻子生前的衣服和质量不好的照片焚烧成灰埋在一棵大树下,做成“衣冠冢”,又将好的照片挂在床头,几十年都没有变。 在朱枫离世多年后,朱晓光再婚,他的再婚对象是同事韩希恒。即便如此,朱晓光依然没有忘记亡妻。每年6月朱枫的忌日这天,他便会带着韩希恒和儿女们到大树下悼念。 朱晓光与朱枫的缘分,始于上世纪30年代的上海。彼时朱晓光在文化界从事进步工作,朱枫则以商人身份为掩护,参与地下交通联络任务,两人因共同的革命理想走到一起,婚后育有一子朱明与一女朱晓枫。1949年11月,朱枫受组织委派赴台湾执行秘密任务,临行前与家人匆匆告别,这一别竟成永诀。1950年6月10日,朱枫在台北马场町英勇就义,消息辗转传回大陆时,朱晓光正在浙江从事教育工作,骤失爱妻的打击让他一度卧床不起。 因当时海峡两岸处于隔绝状态,朱晓光多次尝试联系相关部门,希望能接回朱枫的遗体,却始终未能如愿。他深知妻子一生爱整洁,便找出她生前最常穿的那件蓝色旗袍、一双黑色布鞋,又整理出家中存放的旧照——那些照片多是抗战时期在上海、香港等地拍摄,因当时冲洗技术有限,部分画面已模糊不清。他让年仅15岁的儿子朱明在院子里的老樟树下挖坑,将衣物与模糊照片焚烧成灰后郑重埋下,没有立碑,只在心里默默记下这个“衣冠冢”的位置,这成了他往后几十年寄托哀思的地方。而那些相对清晰的照片,他仔细压平,用相框装好挂在卧室床头,每天睡前醒来都要凝视片刻,仿佛妻子从未离开。 朱晓光的再婚,发生在1958年。时任浙江师范学院(今浙江大学前身)教师的他,经同事介绍认识了同为教师的韩希恒。韩希恒知晓朱枫的烈士身份,也理解朱晓光心中的牵挂,这份尊重让两人逐渐走到一起。婚后,韩希恒主动打理家务、照顾朱明兄妹,从未干涉朱晓光对亡妻的悼念,反而在每年6月来临前,会提前提醒他准备悼念用的白菊。 从1950年到1990年朱晓光去世,整整四十年间,无论风雨,每年6月10日这天,朱晓光都会带着家人来到老樟树下。他会蹲在“衣冠冢”前,用树枝轻轻拨开表面的落叶,低声讲述朱枫的事迹——从她在上海外滩传递情报,到在香港打理“合众行”作为秘密联络点,再到赴台后的坚守与牺牲。儿女们长大后虽各自成家,但只要在本地,都会准时回来参与悼念;韩希恒则始终站在一旁静静陪伴,偶尔帮着整理祭品,用行动支撑着丈夫的这份深情。 1983年,朱枫的烈士身份得到正式确认,相关部门为其颁发了革命烈士证明书。拿到证书的那天,朱晓光带着证书来到老樟树下,对着“衣冠冢”哽咽道:“枫,组织上承认你了,你可以安心了。”1990年,82岁的朱晓光病重,临终前他特意嘱咐儿女,要继续守护好这棵老樟树和树下的“衣冠冢”,每年忌日都要记得悼念。 2010年,在两岸同胞的共同努力下,朱枫的遗骸终于从台湾迁回大陆,安葬于浙江宁波烈士陵园。朱明兄妹带着父亲的遗愿前往迎接,将父亲当年埋下的衣冠灰与母亲的遗骸一同安葬。此刻,跨越六十载的等待终于圆满,而那棵老樟树下的“衣冠冢”,虽已不再是悼念的唯一地点,却成了这个家庭传承革命精神与深沉爱意的见证。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。