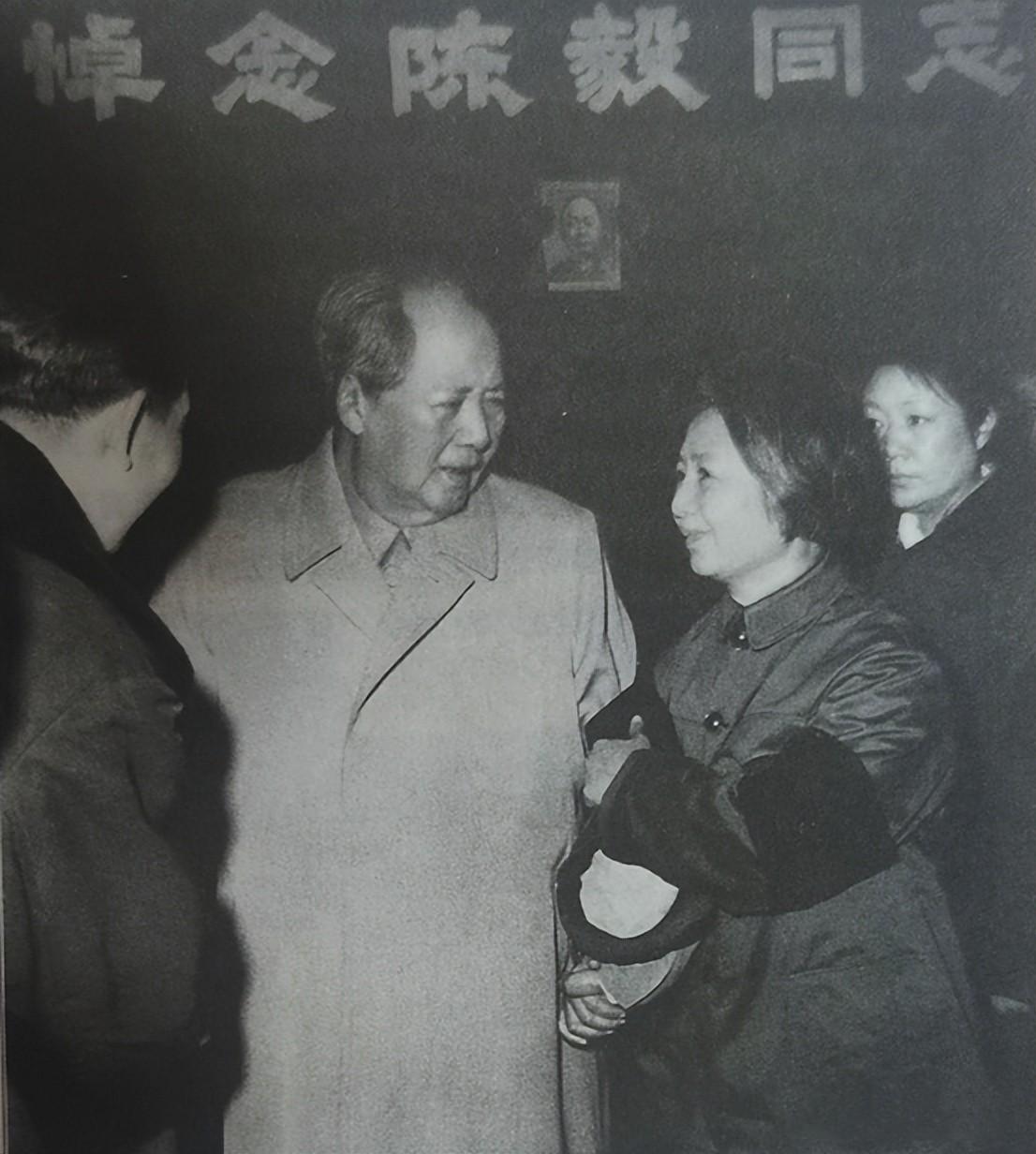

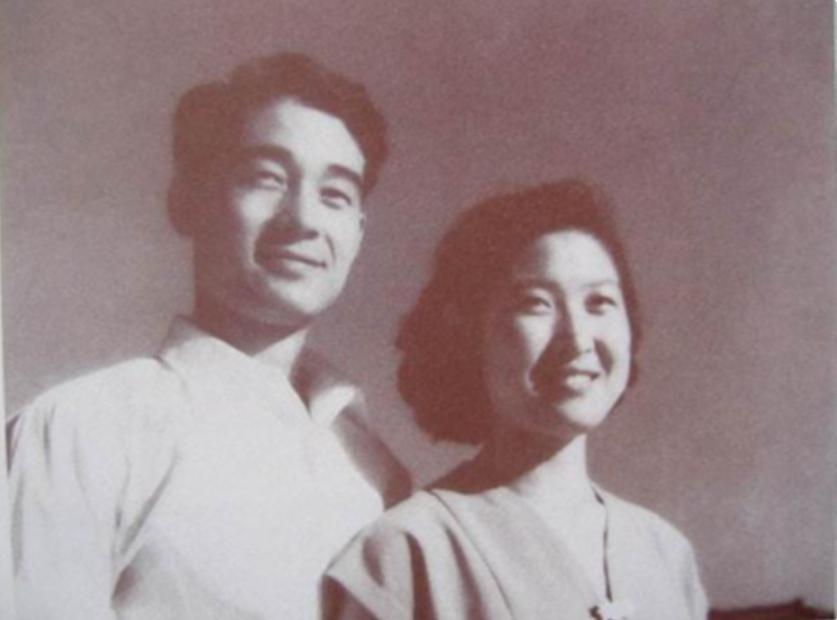

李敏挺着个大肚子,独自到中南海探亲,毛主席生气:小孔太不像话 1972年2月下旬,北京夜里零下七度,灯光映着中南海的湖面泛着白霜。就在这天清晨,毛主席的卫士忽然接到一份探亲申请:毛主席的大女儿李敏即将到门口,请求入内探望病中的父亲。递条子的人不是随行工作人员,而是她自己——挺着六个多月的身孕,独自从外地赶到北京。 卫士把消息送进书房时,主席正靠在藤椅里休息,听见“李敏已到门口”几个字,他缓缓睁眼,先是惊讶,随后眉头蹙紧。简单洗漱后,他执意要下楼迎接。李敏才踏进院门,就被父亲那双显得有些浮肿的手扶住。毛主席低声问:“怎么自己来了?”李敏歉然回答:“孔令华在保定忙工作,赶不过来。”话音刚落,老人沉声道:“小孔太不像话!” 事情要从李敏的成长说起。1949年初春,七年未归的李敏乘专列自莫斯科到北京,和父亲重聚。那一年,毛主席给她改了姓,“李”源自“李得胜”这一战地化名,既是家训,也是警示。1959年,李敏与38军军官孔令华确定婚期,主席用自己的稿费操办嫁妆,只摆几桌家宴。婚后,按规矩李敏应迁出,但老人舍不得,看文件累了总爱顺路去女儿房间逗外孙。 1962年10月,外孙孔继宁出生。毛主席亲自起名,意在“继承列宁精神”。小家伙襁褓里睡得香时,老人常俯身轻轻拍背,笑得像个普通外公。然而风向很快变了。1963年,因工作与保密原因,李敏还是搬出了中南海。临别前,父亲紧握女儿的手:“碰到难处就打电话。”那一次,李敏红着眼却没掉泪,因为她知道再想随时相见并不容易。 转眼到七十年代。周恩来住院、陈毅逝世,国家元老接连出事,主席也日渐操劳。陈毅追悼会举行前一小时,他突然决定亲自出席,披件单薄外套便上车。悲恸与寒风双重夹击,追悼会后老人高烧、昏厥,身体状况急转直下。李敏在外地得知消息,既挂念父亲,也担心自己怀胎挺大不宜奔波,但思量再三,还是定了去京车票。 这才出现文章开头那一幕。毛主席发完牢骚,又转念一想:女儿身怀六甲,丈夫远在保定,终归不便。他吩咐秘书了解孔令华的任职情况,并提出把人调到北京。秘书提醒三十八军正值整训,调动并非易事。主席摆摆手道:“有困难解决困难。”最终,经总政协调,孔令华被任命到国防科工委,从此一家得以团聚。 得益于毛主席的家教,孔令华在部队没张扬过“女婿”身份。老战友回忆,这位团副政委常穿一身洗得发白的灰军装,练兵抓思想教育都亲自到班排。他被调走时,同事居然不知道他与主席有亲属关系,可见其“老实人”评价并非客套。 主席对女儿疼爱有加,却极反感特权。李敏从小记得一句话:“姓毛不等于特殊,劳动人民才是靠山。”这种观念贯穿她一生。毛主席去世后,李敏没有任何“干部子女要待遇”的提法,甚至因为机构调整丢了工作,全家靠孔令华一份薪水度日。直到1996年,中央考虑其身体和年龄因素,才按照副军职标准给予生活保障。 李敏晚年行事更低调。每年12月26日,她都会排普通游客队伍进入毛主席纪念堂。有人认出她好奇询问,她只是轻轻点头,很少多说。孔令华生前常陪同,一左一右站在队列里,和农民、工人、学生一起挪步。身边有人感叹“主席家属真不容易”,他们听见了,也只是相视一笑。 值得一提的是,李敏的小女儿名叫孔东梅,这也是毛主席在1960年代亲笔写下的三个字。后来东梅成年留学归来,偶尔出现在学术活动中,始终回避过度曝光。有人在公开场合问她:“做主席外孙女是什么感觉?”她答得干脆:“更多的是提醒。”这句回答,与外公当年那句“搞特殊要不得”遥相呼应。 李敏如今已耄耋,可只要提到父亲,总是语速放缓。亲友曾劝她整理回忆录,她摇头:“写什么?家事就是家事。”在外人看来,这份淡泊固然与家教有关,更是对那一代革命者留下的无声承诺——荣誉属于人民,个人只是历史长河里微小的一粒尘。 回到1972年那个寒冷早晨,如果没有李敏的执拗,也许调动不会发生;如果没有孔令华的本分,也许会被人诟病“走后门”。两人相互扶持,守住了原则,也守住了普通家庭最朴素的温度。故事说到这里,很多读者可能会问:主席家属是否全都如此?答案或许见仁见智,可李敏这条线索足够说明一点——规则与情感可以并行不悖,只要把“老老实实做人”六个字刻在心里。