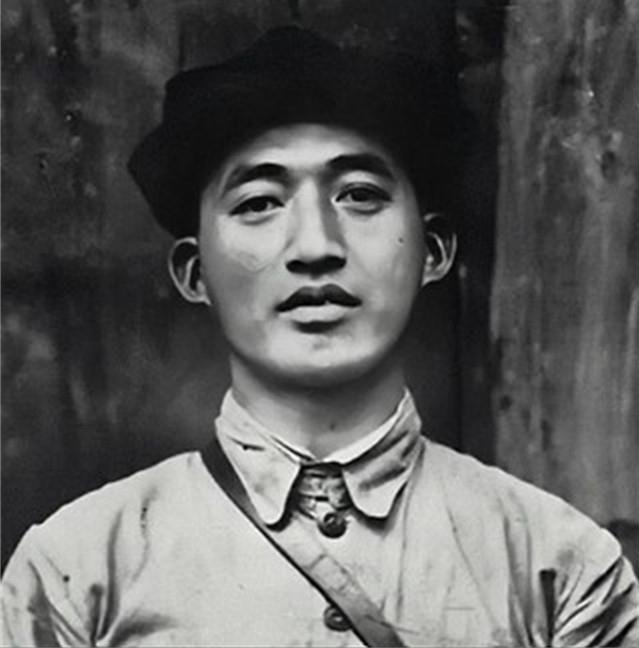

八路军政委负伤倒地,汉奸发现他还有气,附耳道:别动,一会就走 “1943年3月的深夜,别乱动,一会就走,我不打你,中国人不杀中国人。”耳边的气息带着血腥味,也带着犹豫。秦光的腰部被子弹打穿,他伏在半凝固的泥浆里,呼吸短促却清晰。那人脚步很轻,撕下他身上的挎包后迅速离开,仿佛怕同伴听见自己的怯懦。这一句低语,成了秦光第二次捡回性命的开端。 枪声渐远,战场忽而静得可怕。月亮冷冷地悬在范庄上空,照见遍地弹壳与倒伏的高粱。远处偶尔传来哨声,昭示着日伪军还在清剿残火。秦光强忍剧痛,用左手摸到衣兜里仅剩的一发子弹——如果那名汉奸反悔,他准备拼掉最后一口气。几分钟后,四周确实没有脚步声了,他才撑起上身,用沾满血污的衣袖替自己做了个临时压迫包扎。权且活着,再说。 能救下他性命的,不止那名犹豫的汉奸,更离不开他幼时练出的那股子拧劲。1917年,他生在湖北红安的贫瘠山沟。父母是佃户,日出而作仍填不饱肚子,地主揪住辫子抽人时,他偷偷攥紧拳头——那是他第一次想“翻天”。十二岁时,他顶着风沙跑到红军驻地,咬牙要当兵。军需官扫了眼:瘦得像根竹竿,扛枪都费劲。可这孩子赖在门口不走,连夜露宿,最后硬是被批准留下。 最初的训练,他总是掉队。为赶上大伙,他在夜色里挎着空壳枪反复做俯卧撑,手掌磨出血泡也咬牙坚持。从那时起,队里人记住了这个小兵:不服输。 1934年冬,二万五千里长征进行到方城独树镇。雨水浸透黄土,红二十五军排成一条长龙。224团三连被派在尾部殿后,17岁的秦光扛旗站在渠沟里,与五千名国民党部队对峙。战友撤下来时,只剩他一人。敌军探头探脑,不敢贸然冲锋,他却在泥水里困得睡着——居然因“冷静”吓住了对面。后来他回忆起那段插曲,总笑着说:“打仗也讲心理战,我那觉睡得值。” 撤退途中,他遭遇军政委吴焕先。吴焕先一句“红旗倒了,心就散了”让秦光再也不肯让旗帜离手。庾家河激战里,旗杆被炮弹削成两截,他用绑腿带缠起残旗插进弹坑,烟尘滚滚里,那抹红依然晃动——党代表给他起了个绰号,“炸不倒的红旗”。 全面抗战展开后,他升任鲁西军区特三营副教导员。1941年1月17日,苏家村埋伏战。特三营二十多人被日军毒气弹熏倒,他醒来时双手反绑,脖颈顶着三八大盖的刺刀。“同志们,跑!”他低呼一声,同伴四散。枪声雷鸣中,他中两弹,肩胛洞穿、右肺裂开。敌人以为他没救,抛下就撤。秦光靠着漫出的血温,保住一线生机。那次他被送到后方,医生摇头——医疗条件简陋,肺叶贯穿就是死路。可他咬牙挺过来,体内残片终身带着。此后,军中送他外号“活烈士”。 1943年春的这场夜袭,是他命悬一线的又一回合。那天傍晚,他率部途径张柳召,准备歇脚。没想到日伪军连夜扑来。汉奸听得懂北方话,他不敢大声号令,只能分队突围。自己则带不足十人冲在最后,用密集火力吸引注意。战线北压南堵,他带人豁出命冲出壕沟,迫近敌阵仅三十米,丢第一颗手榴弹时,爆炸火光让敌人短暂慌乱;刚要抬手扔第二颗,他的腰部被子弹撕开,整个人翻跌在地。 身体麻木,意识却像刀光一样冷静。他紧握步枪,等待日伪军的搜捕。脚步来了,那是两名汉奸在翻检阵地。一个矮个子蹲下,发现秦光尚有呼吸。矮个子沉吟几秒,侧头对搭档说:“这人还有气。”随即弯腰贴在秦光耳边,压低嗓子吐出那句让人错愕的话。随后,他拿走枪支弹药,假装验尸,把秦光当成死人踢了两脚,转身离开。 秦光当时激动得想握拳,又必须保持“假死”姿势。等敌人全部撤走,他拖着伤腿,摸向村外的麦垛。半路遇到位老大爷——方言里带着鲁西口音,大爷二话不说,把他放到毛驴车上,盖草囤往根据地方向颠簸。毛驴一路咴咴叫,似乎也急。抵达卫生所时,他失血过半,神志已经模糊,却仍吩咐值班员:“先报平安,别让战士担心。” 在简单清创后,军医从他体内取出三块弹片,第四块太靠近脊柱,只能留下。后来走路偶尔阵痛,他就干脆一屁股坐在地上歇口气,笑着自嘲“家里多了个不定时闹钟”。 日军败势已现,鲁西南依旧苦战不断。秦光养伤间,把经历整理成作战教材,讲给新兵听:“别怕死,也别恋战,能活就要活。活着才能守红旗。”有人问他是否恨那个放过自己的汉奸,他沉默几秒:“他救我,不代表他没罪;但也说明,有人良知还没彻底烂掉。” 1955年授衔,他被评为上校。勋章颁发那天,他手背还贴着旧伤的膏药。合影时,摄影师让他把勋章摆正,他却先抚平左胸口那枚袖珍红旗徽章。镜头里的他,眼神依旧倔强。 秦光的传奇,常被拿来说明“汉奸里也有例外”。然而他本人早年就说过:“别拿个别现象粉饰背叛,民族大义没灰色地带。”他赞许那名汉奸的一瞬之仁,却更痛恨对方此前的屠戮。复杂的人性,只在战火中暴露得更彻底。 如今翻检档案,能触碰到的只有泛黄电报和破碎的作战图。可那面炸不倒的红旗,飘过漫长岁月,仍然给后人以方向——这才是秦光最看重的东西,也是他的全部执念。