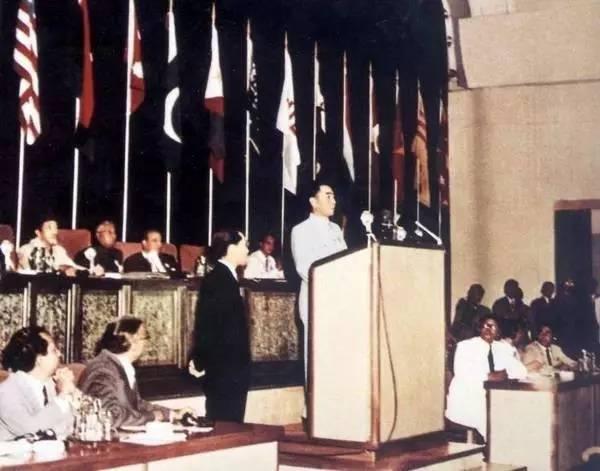

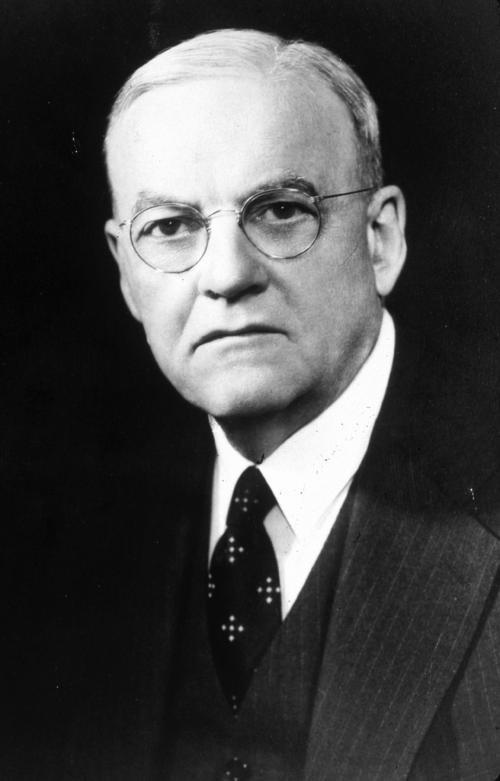

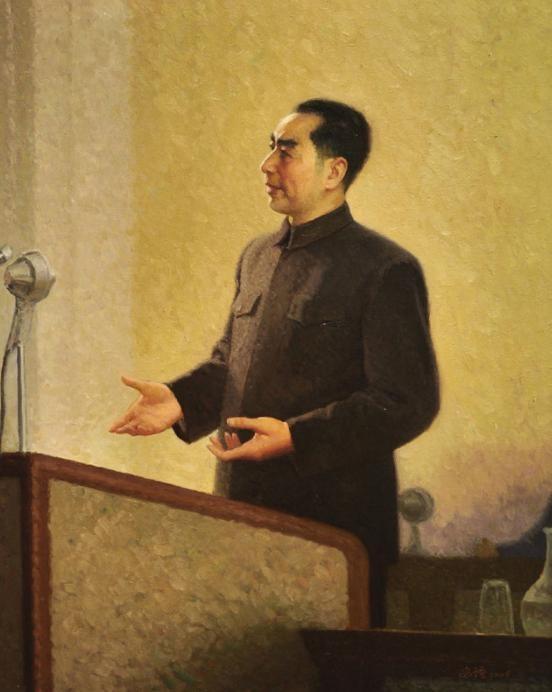

周总理外交有多强?万隆会议,几句发言就力挽狂澜,多国鼓掌道歉 “1955年4月17日晚上,你们看到那盏机舱灯了吗?那是周总理的航班!”雅加达机场塔台里,印尼值班员压低声音,却掩不住激动。几小时前,一件震动东南亚的消息才传出——中国代表团租用的“克什米尔公主号”在海面爆炸,机上十一人全部遇难。敌人的算盘,是连人带国一起压制;周恩来却硬是踏着夜色来到雅加达,把事情往前推。 出机场时,印尼总理阿里·沙斯特罗阿米佐乔迎了上来,他轻声对周恩来说:“我们担心您会放弃。”周恩来摇头:“暗流再凶,也挡不住该见面的朋友。”一句话,把机场里那股压抑的寒意冲散了不少。第二天,万隆会议就要开幕,二十九国代表已经枕戈待旦,美国和台湾当局的舆论提前把“新式殖民主义”这顶帽子扣向中国,场内场外火药味十足。 时间线稍微往前拨一年,日内瓦会议上,美方代表杜勒斯对周恩来连说三个“No”,连握手都不肯。周恩来却以一句“十九国宣言”逼得对方阵脚大乱,第一次把新中国的声音送进国际议程核心区。那场交锋给许多亚洲代表留下深刻印象:新中国不只会打仗,更会谈判。也正因为如此,美国人才格外忌惮万隆会议上的那张中国面孔。 回到万隆,会场设在一幢白墙红顶的殖民地旧建筑里,宽大的木窗开向街道,外头是翻新的柏油路,街边棕榈树被烈日晒得发亮。4月18日上午,各国代表轮番发言,大多沿着“反殖民”这一主题宣泄苦水。等到伊拉克代表贾马利上台,话锋一转,指着华文译稿痛斥“共产主义就是殖民主义的新变种”。话音未落,场内立刻分成两派,掌声与嘘声交杂,主持人敲了三次钟,纪律依旧混乱。 印尼总统苏加诺在后台叹气,他担心这场来之不易的会议会变成公开撕裂。周恩来却向秘书使了个眼色:“把我们的发言顺序放到最后。”秘书愣了一下,旋即对组委会递上申请。那一刻,会场忽然安静下来,连嘈杂的翻译耳机也少了杂音,所有人都在等,看中国代表团到底想出什么牌。 几个小时过去,夕阳透过窗子把地毯染成深红色。终于轮到中国代表。周恩来走向讲台,脚步不缓不急。他先向遇难的机组和记者致哀,随后停顿两秒,说出那句后来写进史书的开场白:“中国代表团是来求团结的,不是来吵架的。”翻译刚落,掌声先从最远的一排响起,然后一层层涌到主席台。短短十七个字,卸掉了敌意,也给了各国一个台阶。 几分钟里,周恩来没有念准备好的万字稿,而是抓住会场情绪,以极简方式抛出三点:第一,尊重彼此社会制度;第二,任何国家不得凌驾他国之上;第三,求同存异,合作发展。每一点只配一句实例——朝鲜停战谈判、中国对印尼橡胶贸易、支援越南修铁路。简单直白,硬是把高深外交术语转成生活场景。有人私下感叹:“那不像演讲,更像老朋友屋檐下聊天。” 最戏剧性的一幕出现在提问环节。菲律宾代表发言略带挑衅:“若贵国体制与我们不同,如何保证不向外输出意识形态?”周恩来摊开双手:“百闻不如一见。你们可以派代表团到北京、上海、广州走一走,看一看我们的工厂、农村、学校,再来判断我们有没有兴趣输出什么。”这番邀请,说得对方啞口无言,现场却响起自发掌声。 伊拉克代表贾马利最后一个走上台,他抿了抿嘴,话筒里传出一句微带歉意的中文:“求同存异,我同意。”人群里不知是谁先鼓掌,随后多国代表上前与周恩来握手。不到二十四小时,气氛从剑拔弩张转向相互敬重,一场外交危机就此化解。 冷数据也能印证这场转折。会后当晚,周恩来一口气接见了埃及、柬埔寨、尼泊尔等七国代表;两周内,亚洲非洲又有五国宣布与新中国开启通商谈判。连美联社评论都承认一句“求同存异”成了亚非国家的新共识。不得不说,语言是软刀子,刀刀直指人心深处。 当然,万隆成功不是凭一两句漂亮话。背后是新中国刚刚打完抗美援朝,立威之后的自信;也是上海工厂昼夜加班生产的纺织机、东北冒着寒风轰鸣的炼钢炉提供的底气。没有这些,任何外交辞令都会漂浮。周恩来深知此理,所以他的镇定不仅来自谈判技巧,更来自对国家实力的判断。 值得一提的是,会议结束第三天傍晚,印尼当地小旅馆灯火通明。几位西方记者私下议论:“昨天还喊反共,今天就排队找中国代表团订午餐位置,这变化太快了吧?”另一人耸耸肩:“政治就是这样,谁的话能落到地上,谁就有座位。”这段闲聊虽短,却恰好说明万隆会议后的心理落差。 临返国前夜,周恩来在宾馆小庭院里散步。身边工作人员问:“总理,万隆胜利了,接下来最重要的是什么?”他回答轻轻一句:“抓生产,稳粮价。外交再好,也得让老百姓吃饱饭。”灯光照在他灰色中山装上,简单、干净,却折射出一个新兴大国的务实路线。 自此,“求同存异”被写进亚非拉会议纪要,后来又成为不结盟运动的核心原则之一。多年后,印度尼西亚前外长重访中国,他握着翻旧的会议手册说:“那天的一页,改变了很多国家的命运。”翻开的纸张已经泛黄,字迹却依然清晰——六个繁体字:中华人民代表周恩来。