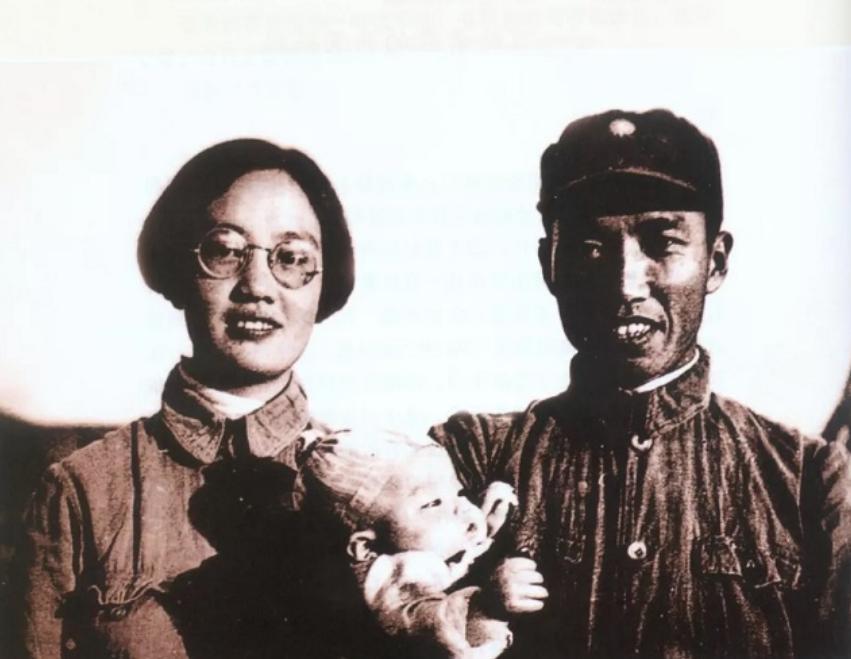

左权之女回忆,62年最后一面,彭老总掏出一本存折:以后别来了 “1962年1月的一个阴冷早晨,他忽然把一张存折塞进我手里,低声说:‘太北,拿好,以后别来了。’”我愣在胡同口,风卷着门帘,彭伯伯转身的背影像刻在石壁上一样清晰。那年我二十二岁,读哈军工;他六十四岁,正处在最艰难的日子。 存折并不厚,翻开却沉甸甸——1957年至1959年三年间,每月二十元的抚养费,一分不少,全数存在里面。原本这笔钱足够一个中学生的全部开销,可我在他家没花过一分钱,早饭馒头就着雪里蕻,小灶从未为我加料。如今回想,当时北京粮票紧俏,他却把口粮省给我,却把抚养费攒成一本账。 很多朋友不理解他那一句“以后别来了”。其实彼时形势微妙,相关通知和风声我多少听到点:有人提醒我,“别去打搅彭副总理”,有人干脆直言“离远点安全”。彭伯伯清楚得很,他怕我被牵连,所以用最笨的方式切断往来。那一瞬间,我读懂了他的心疼,也体会到一种难言的无奈。 时间再往前推二十二年。1940年5月,母亲在太行山八路军总部的简易卫生所产下我。父亲左权正在外指挥作战,赶不回来。探望的人群里,最高大、嗓门最大的就是彭德怀。他把襁褓中的我托在手上,逗得我咿呀直笑,然后冲母亲说:“刘师长儿子叫太行,咱这丫头就叫太北吧。”一句玩笑,却给了我一生的名字,也定下了我与他的亲情坐标。 1942年5月,黎城麻田,父亲牺牲;我只满两岁,对死亡毫无概念。后来翻父亲唯一的遗物——那张全家合影,我才明白自己的记忆为什么总是缺位。延安保育院的孩童很多,但每逢星期天,浦安修婶婶牵着我的手去北门外的窑洞,推门就见彭伯伯端着木碗站在火盆边,脸被炭火映得通红。他会先摸摸我的脑门:“又长高啦。”接着把碗递给我,“趁热,喝光。”粗茶淡饭,却比糖果管用,我觉得自己有了两个父亲。 抗战胜利,解放战争,建国,时间像陀螺飞转。新政府百废待兴,但军队子女的读书问题被摆在桌面上。1952年,我在八一小学的操场排队见到毛主席。主席摸我辫子时,我心里想的却是:要是彭伯伯也在就好了,他总说“丫头,见到首长别拘束,要大方”。这种朴素教育,比任何课堂训示都刻骨。 1957年,我考入北京师大女附中。母亲在外地调研,没人照应,彭伯伯一句“住家里吧”解决了全部难题。那座四合院简朴得让人惊讶:没有烟,没有酒,到处是笔记本和地图。我偷偷翻过他的日程:凌晨五点起,背熟文件,六点半检查家里米面,七点批阅报告。偶尔有人送补品,他第一句必问“部队享受得到吗?”得知送不到基层,东西立即退回。作为一个正副元帅级领导,这种严格到近乎苛刻的生活方式,让我震撼。 还有些细节至今忘不掉:晚饭后他会坐在院子里拉家常,突然抬头问我“丫头,革命是为了啥?”我随口答“为了人民有饭吃。”他立刻点头,“对,就是这么简单。”简单到只剩五个字,却也是他一生的信条。一次我犯懒,早饭没吃就去上学,晚上刚进门就被“训”了足足十分钟。“谁饿过谁知道。”那句重复的话让我红了眼眶。 转折出现在1959年庐山会议,之后的风雨外界多有记载。我只记得四合院明显冷清,警卫换了人,访客少得可怜。彭伯伯不常说话,偶尔跟我聊天,也总是一半自嘲一半鼓励:“丫头,把书念好,别怕。”他说完就咳嗽,咳得厉害。我帮他端水,他摆手,“行了行了,我扛得住。” 终于来到1962年那天。火车票难买,我排了一夜队才从哈尔滨抵京,就为了给他带两包干豆腐。他接过礼物,连拆都没拆,只是塞给我那本存折。短短一句“以后别来了”,像刀一样割断了我多年的依赖。离开胡同,我在路边站了好久,等眼泪干透,才发现兜里的五元钱皱成一团。 1965年毕业分配,我选择了机械工业部门。很多人替我惋惜,说机关清闲多好。我却想起父亲和彭伯伯常挂在嘴边的“建设”二字——他们打下了江山,却没来得及看见钢水从高炉里喷薄。我愿意在图纸与机床之间完成那句未竟的话:“要让所有人有饭吃。”几十年下来,我把积蓄捐回太行老区,修了一条山路,买了两台柴油机,换来山民一声“左家闺女辛苦了”。说不感动是假话,但我更清楚,这远远不足以偿还那两位老人的深情。 如今那本浅褐色存折已被我裱起,连同父亲的勋章一起放在书柜最上层。上面一行行钢笔字依旧清晰:1957年7月,存入20元;1957年8月,存入20元……直至1959年6月,总计720元。数字不大,却像一盏长明灯,提醒我:责任、俭朴、担当,这才是我应该继承的家财。 岁月更迭,太行山风依旧劲烈。我常对后辈说,不必把他们神化,也无需沉迷眼泪——读懂那张存折,就能明白什么是共产党人的底色。