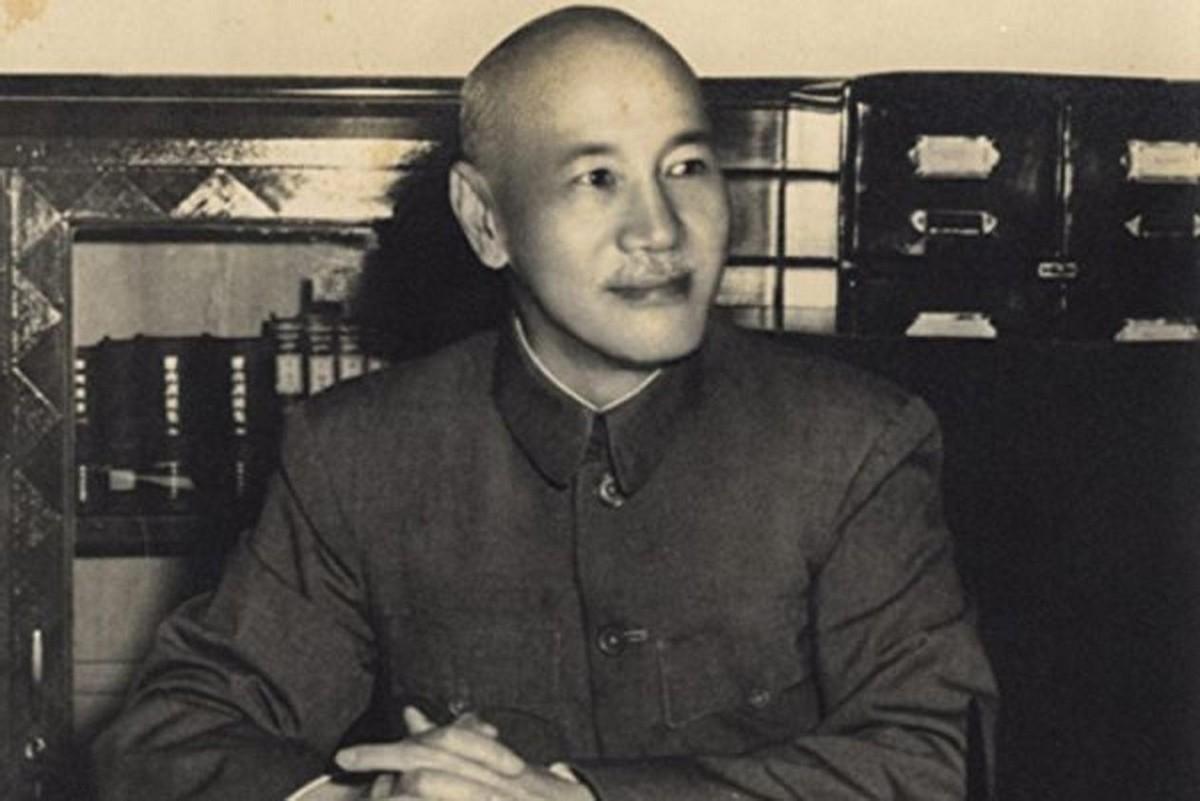

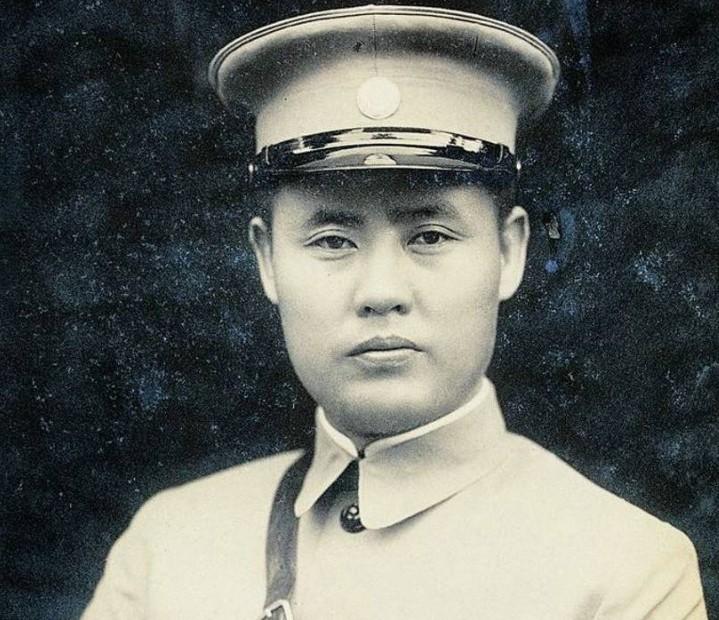

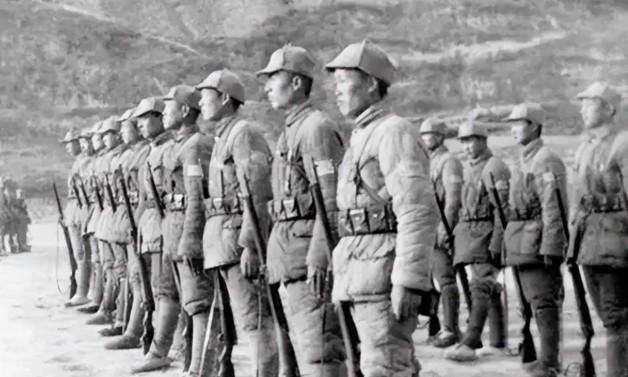

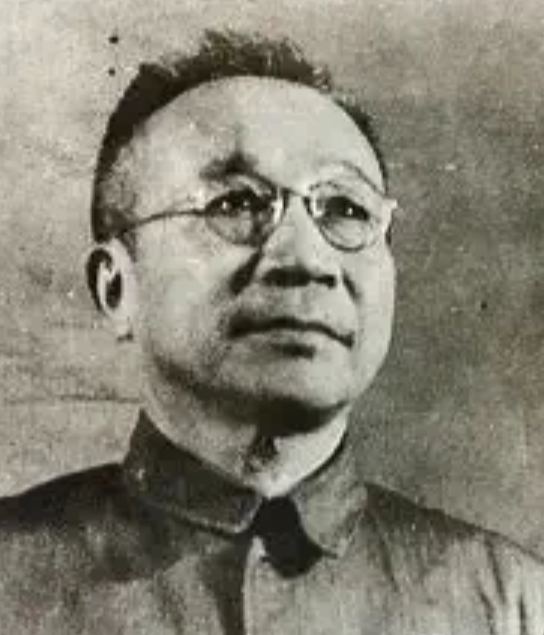

蒋介石挑出的国民党高层多为草包?张治中坦言:这是被何应钦所误 “1949年1月12日夜,南京卫戍司令部走廊里,一个参谋拉住张治中的袖子低声问:‘老张,委座究竟怎么会把军队交给那几位?’”张治中望着雨中的灯影,只吐出一句:“何应钦的路子,走错了头。” 那句半真半假的抱怨,在日后成了流传甚广的评语。论资历,蒋介石自1924年执掌黄埔起,身边不缺精锐苗子;论见识,他走南闯北,熟读陆军部各式报表,按理不会认不出“草包”。可到了抗战末期和解放战争初年,他麾下的第一线指挥员却频频掉链子,前方要地失守,后方民心汹涌。许多人把矛头指向蒋介石,张治中的那句“被何应钦所误”似乎给了外界一个方便的解释,却远不只是推锅。 从制度上看,国民党军队的将官遴选表面按“黄埔—战功—保送陆大”三段递升,实则被三股力量暗中操纵:第一是蒋介石的个人信任,第二是何应钦的军政部渠道,第三则是各地嫡系派系的掣肘。时间拉回1935年,何应钦身兼军政部长兼总参谋长,大权几乎独揽,师长以上要晋升,绕不开他那道“呈批”。“钦差部”一纸任命,往往足以决定一个战区的生死。 刘峙就是这样被抬上高台的。江西籍、早年东征立功,1937年被封第一战区总司令。可卢沟桥枪声一响,这位“福将”立刻现形:保定失而复失,他领着部队跑到石家庄才敢回头。报纸把他叫“长腿将军”,百姓在茶馆里骂他是“溜号专家”。蒋介石动怒,何应钦却拦着说:“刘某早年有功,暂缓治罪。”结果,一个逃兵两年后摇身一变成了“徐州剿总”,八十万兵马打成一盘散沙,淮海战场上给我军送去五十五万俘虏。有人统计,解放战争前两年,刘峙在电报里使用最多的词就是“情况不明,且待部署”,足见其优柔。 如果说刘峙是怯,那么顾祝同的问题在“顺”。从保定军校到黄埔教官,这条履历本该磨砺出一位硬汉。他的指挥图上也曾写下不少漂亮箭头:北伐、台儿庄、枣宜会战,可一到关键节点,顾祝同就习惯抬头看蒋介石脸色。1947年“鲁南会战”,他手握整编七十四师这把尖刀,却硬生生把刀交给张灵甫单挑孟良崮。电台里张灵甫急了:“总座,快给我侧击火力!”顾祝同没敢拍板,只说一句“遵蒋委员长指示,静待战机。”战机没来,山谷硝烟散后,只剩一堆美械装备被整整齐齐码在我军缴获清单里。 再看蒋鼎文,这位“飞将军”本来刀法凶狠,中原大战时数次奇兵夜袭,让对手头疼。可自从染上豪赌和醉花柳,刀就钝了。1944年豫中会战,他手里握着四十余万兵力,却对日军番号、火力、进攻轴线判断全错。龙门桥一炸,洛阳一失,短短五十二天,他把黄河南岸让出一个缺口,二十万士兵崩溃。周边市井铺子贴出讽刺画:一条瘦马驮着酒坛子,马鞍写着“第十战区”,旁题“蒋鼎文督战”。蒋介石愤怒,何应钦照例递上一句“鼎文久历沙场,请再给机会”,于是从西北改调内务,依旧保留上将待遇。 为何应钦屡屡保人?一是私人情分。他与刘峙、顾祝同、蒋鼎文都是早年陆大、黄埔的“文胆武笔”,彼此留过面子;二是派系平衡。蒋介石需要让军政部牵线搭桥,把各省嫡系绑在一起。何应钦就像裁缝,手里拿着针线,缝补蒋系、桂系、粤系之间的裂缝。缝得牢靠,战场或许吃点亏,却能保证军队不开小灶;缝不住,后院就先着火。出于这种算计,他宁肯纵容“草包”,也不愿引入锋芒过盛的异系将领。 从蒋介石角度看,他并非不知道这些人短板。抗战期间,蒋在日记里写过:“刘峙畏敌,顾祝同欠果决。”可到了调兵时,他还是把重任塞给他们。一来时间紧,二来熟人办事省心,三来他相信,手里的“统帅指令”可以弥补属下之不足。事实证明,纸上的箭头不等于阵地上的枪口,他的统帅权无法代替将官的即刻判断。 1949年春,南京内外交困,张治中赴北平谈判前再见蒋介石。有人事后回忆,两人都没有提起刘、顾、蒋等人的名字,空气里却盘旋着那几个不愿出口的字——“识人”。识人从来不是单纯的眼力,而是制度、派系与私交交织的结果。何应钦固然扮演了“误导者”,可给他舞台的仍是蒋介石自己。没有那张最终签字,任何“草包”都坐不到高位。 在国民党晚期的将官名单上,闪光的头衔与屡败的记录并行;黄埔的荣耀与晚节的尴尬对照。许多人说,这是人才枯竭。我更倾向于一句老话:不是没有能人,而是能人不在台前。用人之道,一半看眼力,一半看格局。何应钦可误一时,格局偏了,却足以误天下。

王仙客

豫中会战跟蒋鼎文没啥关系,那会他虽然是战区司令,但手里没有兵权,真正掌握军队的是副司令汤恩伯

用户16xxx21

蒋家皇朝该亡兮!