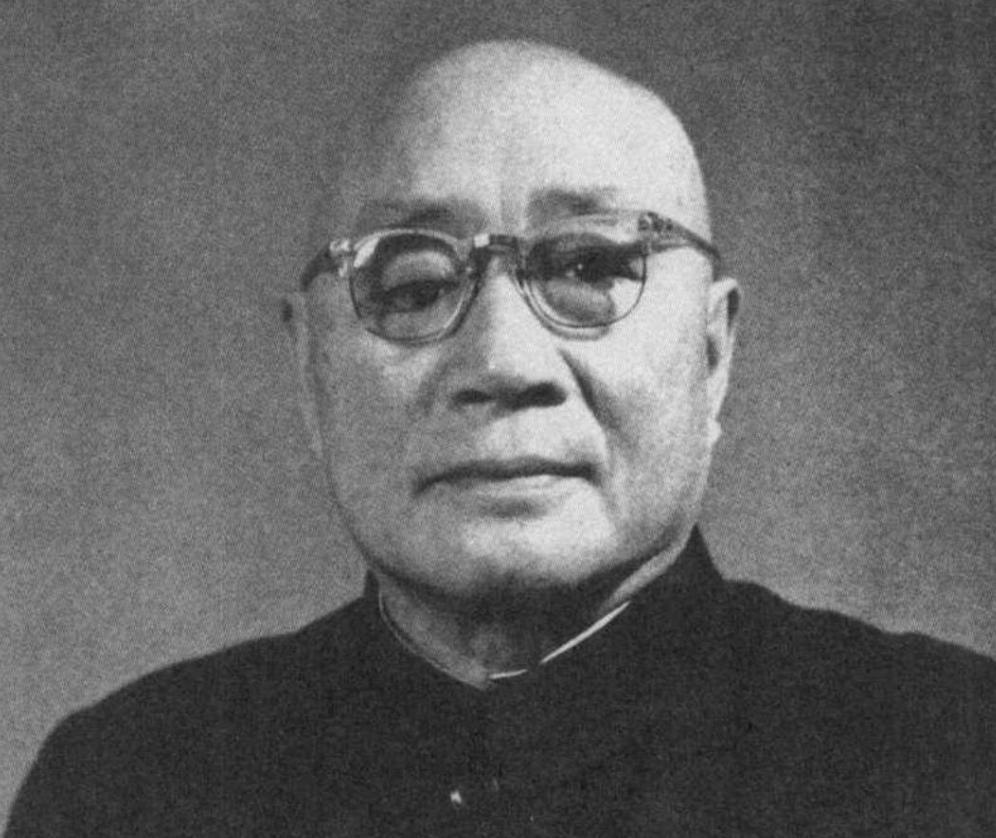

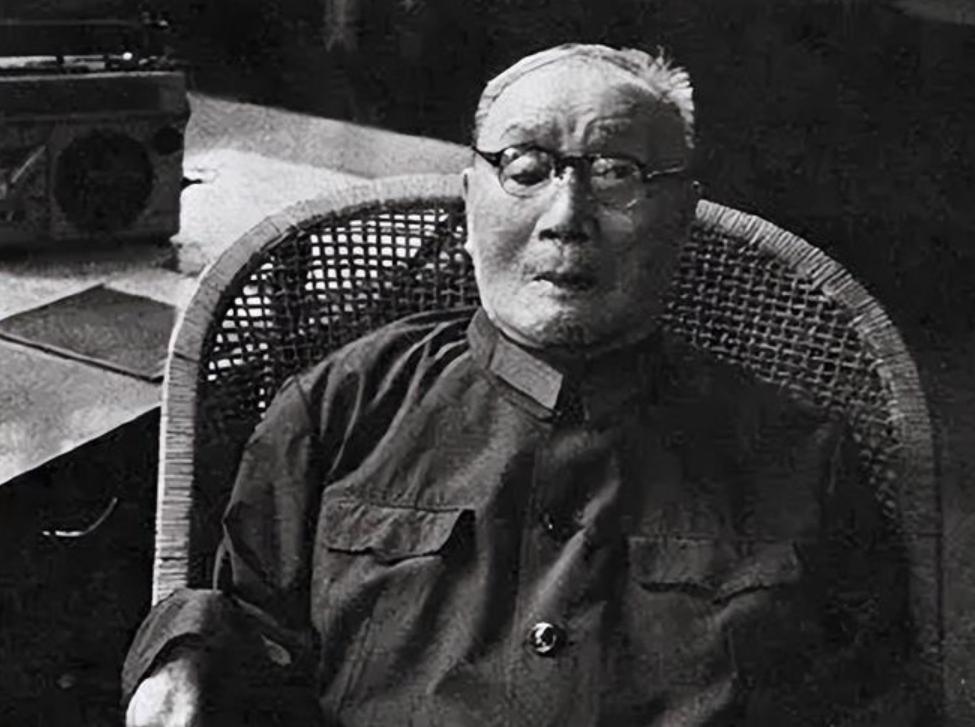

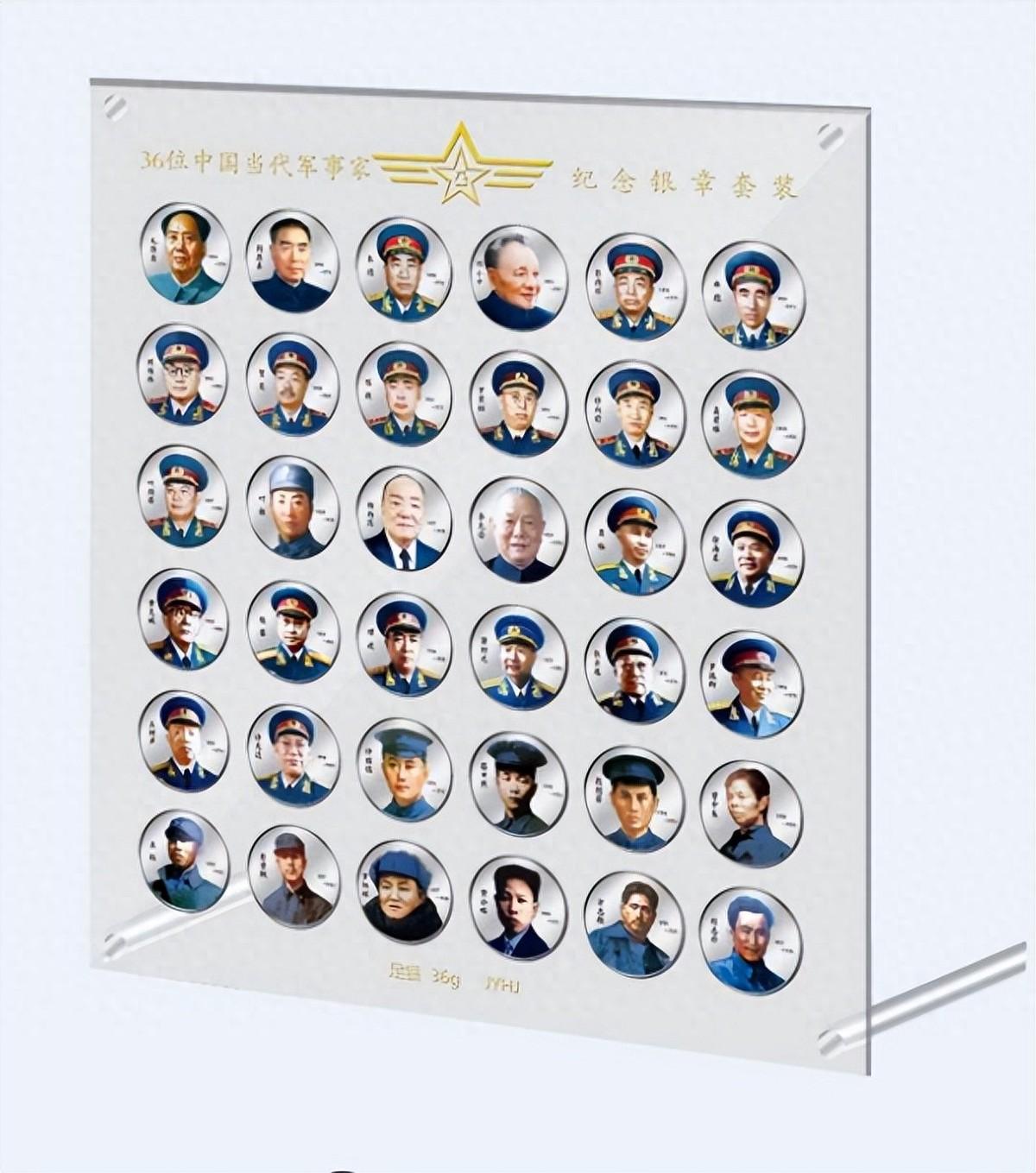

最让人唏嘘的元帅,失去思维能力10多年,死后妻子透露出生前遗憾 1986年10月15日,解放军总医院的病房走廊里肃静到连呼吸声都清晰可闻。刘伯承元帅的心电监护在凌晨3点38分归于平直,这位叱咤战场近半个世纪的指挥家走完了94年的历程。吊唁队伍里,不少将领低声议论:“伯承在世恐怕只剩一个放不下的结。”当晚,夫人汪荣华悄悄对身边的护士说出那句埋藏多年的话:“1957年的标签,他临终前始终没能自己揭掉。” 时间拨回到1957年初夏,八一大楼里灯火通明。军委扩大会议持续了整整三天。会议第二天下午,主持人突然点名刘伯承发言,场面瞬时压抑。有人批评南京军事学院“全盘苏化”,毛泽东军事思想提得不够。刘伯承摘下眼镜,缓缓站起:“学院课程确有生搬硬套之处,责任在我,请批评。”声音沙哑却平稳。他的话未能平息批判,几份“大字报”甚至把“教条主义”四个字写得触目惊心。 两个月后,他递交辞呈:“眼疾日重,加之神经系统紊乱,难以胜任。”毛泽东批示“同意休养”,同时强调刘伯承“功勋卓著,不可一叶障目”。有意思的是,批示发布那天,南京军事学院的操场上依旧在讲授苏军野战条令,师生们却不再大声讨论,生怕招惹是非。 伤痛其实比政治风浪来得更早。1923年秋,四川龙潭战斗中弹,刘伯承左眼视力仅剩一线。抗日正酣的1938年,运筹反击战时他胸腹同时中弹;延安时期又一次骑马摔伤,留下腰椎旧患。多年旧伤叠加,1972年出现并发症,短短半年双目完全失明。医学专家给出的结论近乎残酷:脑供血不足,或随时出现意识障碍。 1974年春,他第一次在会议上突然陷入沉默,半小时后才缓缓回神。警卫员回忆,当时刘伯承低声嘟囔:“脑子乱作一团,像战场上起了雾。”此后他的思维能力快速衰退,从熟练批阅作战草案到看不懂简单备忘录,仅仅两年。 如果说政治标签和伤病可以理性面对,那么女儿的意外身亡则是他心口无法愈合的刀口。1945年8月19日凌晨,延安中央托儿所的警报划破夜空,6岁的刘华北倒在血泊之中。调查持续数月依然没有结果,国民党特务的嫌疑最大,但证据缺失,案件搁浅。刘伯承闻讯赶到,久久注视女儿小小的遗体,只说了五个字:“敌人太卑鄙。”随后转身投入即将爆发的解放战争。 “如果那件事能破,我就没有遗憾了。”这是1965年一次内部座谈时,刘伯承对汪荣华的耳语。句子不长,却让在场医护红了眼眶。遗憾的是,案件至今未揭开。 1979年,中央正式发文纠正1957年军队系统“反教条主义”扩大化错误,文件送到刘家。那时的刘伯承已难以阅读,汪荣华把关键部分念给他听。他没有回应,只是微微侧头,似在聆听远方炮声。汪荣华轻轻问:“听到了吗?”他没有作声,眼神空洞。护士说,那一刻他的指尖颤动得厉害。 刘伯承生命的最后十年,思维逐渐停滞,但某些军事术语却偶尔蹦出。他会忽然低喊:“右翼佯动,主力穿插!”又迅速沉默,好像在深夜指挥一场永不会结束的攻势。遗憾的是,这种战斗意识并没能带走病痛。1986年入秋,他已无法自行咀嚼,靠流食维持,医生判断随时可能多器官衰竭。 去世后,社会上陆续出现回忆文章,赞颂他指挥淮海、入川、渡江的卓绝才能,却很少有人提到他为教育事业投注的心血。事实上,南京军事学院的教学大纲、兵棋推演系统,均出自他和叶剑英的主导。至于“全盘苏化”这顶帽子,学界今天普遍认为偏颇。苏军条令固然被移植,但刘伯承坚持把八路军游击战经验写进教材,这一点在后续的对印反击战中提供了极大助益。 历史研究者整理的统计表显示,十大元帅的负伤记录里,刘伯承以九次居首;徐向前七次,朱德六次。医学专家计算过,他晚年失明和脑萎缩,约有三分之一与旧伤相关。如果没有那些弹片,也许他在晚年还能亲眼看到文件、与友人畅谈,甚至为女儿一案继续奔走。 1990年代,刘华北墓前的石刻多了一行小字:“父亲已无憾。”据说是汪荣华亲自嘱托。她在家庭回忆录里写道:“伯承最后握住我的手,没有说话,但我懂——1957年的错案国家已经澄清,女儿那里终有相聚的一天。” 不得不说,战争年代的豪情与和平时期的偏见交织,造就了刘伯承晚年复杂而沉重的命运。人们记住了他指挥渡江的雷霆万钧,却常忽视一个父亲的隐痛、一位教育家的不甘。如今,文件归档,勋章蒙尘又被擦亮,很多真相已经厘清,但那两条曲折的遗憾,一条写进史册,一条留给亲人。 刘伯承留下的,不只是战术教范,更是一个时代对荣誉与误解的注脚。今天再看,那些沉甸甸的军功章和无形枷锁,同样提醒后人:功过评说必须谨慎,伤痛不该被忽略。 сможет