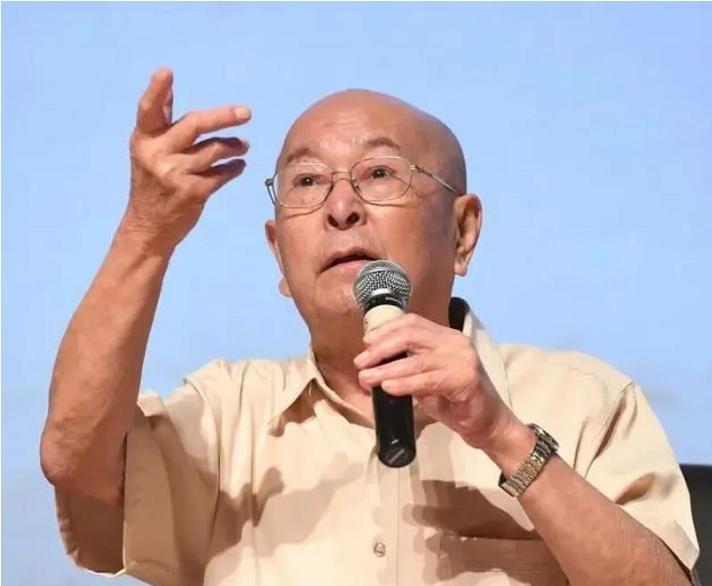

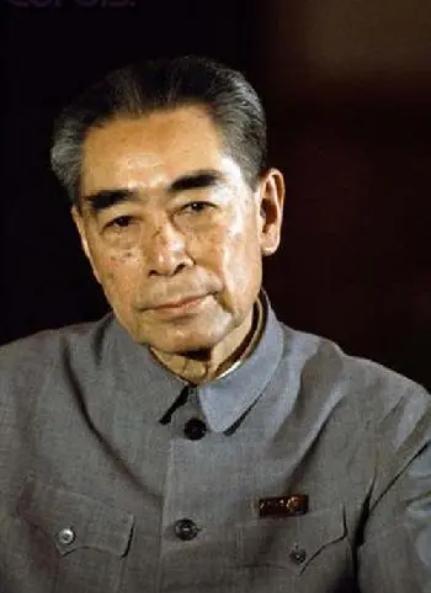

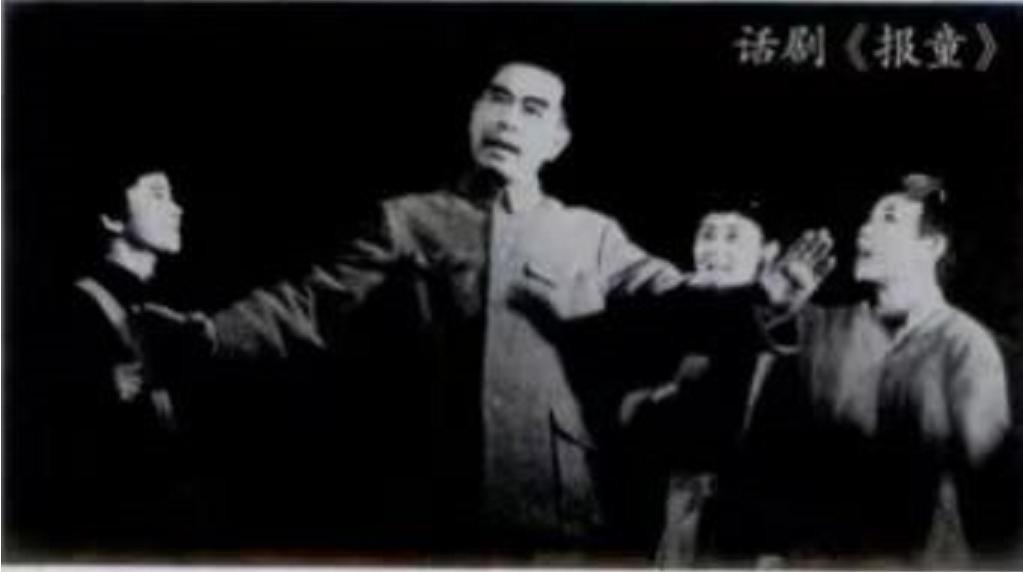

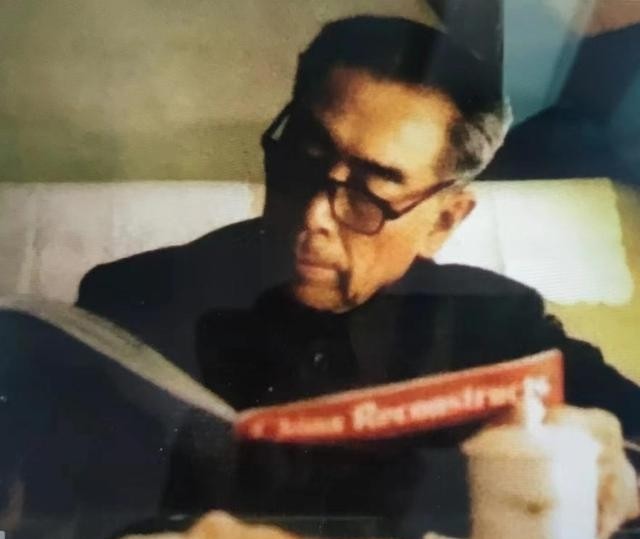

90年代湘西发生一起车祸,哄抢东西群众突然惊呼:这不是周总理吗 “1993年8月17日早上七点半,快把那只行李箱拖出来!”山雾还没散,湘西乾州通往吉首的旧公路上,失控的大客车侧翻在沟里,附近村民陆续赶来,有人翻车窗,有人扒车门。就在气氛混乱之际,一个中年汉子猛地抬头,盯住车里血迹斑斑的乘客,大喊:“等等,这人……像周总理!” 喊声像一桶冷水,哄抢的手僵在半空。几秒静默后,原本抢行李的人把门板抬过来,小心翼翼地将伤者抬上去。谁也没问他姓甚名谁,只重复一句:“别耽误,总理要救!”实际上,这位“总理”是演员王铁成,他正随《周恩来》摄制组去湘西取外景。 王铁成那天穿着灰色中山装,脸颊凹陷,两眼含血丝。为贴近晚年周恩来的形象,他饿了整整三周,只吃黄瓜西红柿,体重掉到不足一百斤。加上化妆痕迹未卸,群众乍一看,几乎不会怀疑。车祸撞断他六根肋骨,剧痛钻心,可他被抬上农用车时还是轻声嘱咐:“先救别的伤员。”这句话彻底撞进乡亲们的记忆——眼前这人,无论是谁,都有周总理那股子味道。 为什么一个演员能让人真假难辨?故事得从1976年讲起。那年1月8日,总理病逝的电波传遍全国。正在北京儿童艺术剧院待分配的王铁成,守着收音机,一宿没合眼。吊唁归来,他把周恩来的标准像挂在床头,盯了整整三天,忽然发现自己那对浓眉与照片里的总理出奇相似,于是起了一个念头——把周总理搬到舞台上。 一拍脑门容易,真要演,几乎没有参照。王铁成先把自己的照片和总理照片放大,贴在墙上,对照眉骨、鼻梁、发际线,每天琢磨到深夜。为了研究方言,他跑到新闻电影制片厂,一条纪录片能看几十遍,边看边记发音,偷偷录下来回家听。嘴巴贴在收录机上模仿,有时一句话要摁下倒带上百次。和他同宿舍的同事开玩笑:“你再这么练,磁带都要被你啃坏。” 机会总在最焦虑时出现。青年艺术剧院筹备话剧《转折》,谁来演周恩来没人敢拍板。群众推荐、内部比试,最终只剩两人,王铁成位列其一。领导让两位候选人现场来段即兴,那位科班出身的对手准备充分,台词一气呵成。轮到王铁成,他干脆原地走了三圈,学总理抬手扶镜框的细节,再把一句“同志们,请坐下讲话”用了淮安腔拖长尾音。台下一片静,随后掌声稀稀拉拉,却把导演拍板的勇气拍出来:就他了。 排练剩下十七天,时间紧到极限。王铁成索性把宿舍搬进排练厅,走路、握手、点烟、翻文件,一遍遍过。为了找到行走节奏,他在排练室放了两面全身镜,一天能踱满四十里。他学京剧出身,知道吐字归音的门道,如今把唱腔劲儿用来找方言“尾音”,短短半个月,竟把家乡话里“人、恩、能”三字的鼻音找准。 首演那晚,一束追光亮起,王铁成刚迈上舞台,观众席爆出掌声。十四分钟戏,他硬生生收获十七次喝彩。有人哭着冲到过道,只想离“总理”再近一点。演出结束,老院长拍着他肩膀说:“别多想,像就是了。”他却回到后台,拿录音笔把自己台词重新念,挑瑕疵。 1979年,全国文代会期间,邓颖超把几位饰演过周恩来的演员请到西花厅,王铁成第一次走进总理故居。茶刚端上来,邓颖超看他瘦得吓人,关切地说:“演恩来,外形重要,但更要记住,他一生为的是人民。”这句提醒像钉子,钉进王铁成脑子里。自那以后,他把台词本挪开,开始读《周恩来选集》,抄总理手书,揣摩字里行间的脾气、温度。 为了练笔迹,他找来毛刷在废报纸上写“为人民服务”四个大字,写到手臂酸麻,再换钢笔、小楷;为了捕捉神态,别人午休时他跑到中山公园,观察老人散步的速度、眼睛里的分寸感;为了体会病痛,他还真的断过餐。拍电影《周恩来》前,55岁的他把主食戒掉,一个夏天瘦下二十斤,胃痉挛到弯腰不起,副导演吓得递饼干,他摇头:“周总理那会儿没主食,我也不能吃。” 也正因为这副形容,湘西的车祸现场才会出现“这不是周总理吗”的惊呼。当晚,县医院床位紧张,乡亲们自动把最好的一间腾出来。护士问姓名,他虚弱回答:“王铁成,演员。”老太太一拍大腿:“不管演员还是总理,都是为老百姓拼命的人。” 三周后,肋骨还绑着塑料绷带,王铁成回到片场,开拍人民大会堂国庆招待会那场重头戏。祝酒词他听原音五十遍,依旧觉得不对味,问题卡在“贵宾们”三个字重音。原录音里,总理把重音落在“贵”,以示尊敬,他硬是把现场全体请出,让摄影机冷着,再来一遍。影棚里无风,却全员起了鸡皮疙瘩——那一瞬间,像真的是周恩来站在那里。 片子杀青后,中南海内的小型首映式上,灯一亮,众人没动,鼻音此起彼伏。邓颖超抹着泪对他说:“我给你九十分,扣那十,是鼻梁没他直。”说完,老人握着他的手久久不松。 王铁成始终记得自己说过“大不了从九楼跳下去”的狠话。几十年过去,那股子较真还在。有人问他值不值,他笑:“只要观众信了,我这身伤疤就是勋章。”