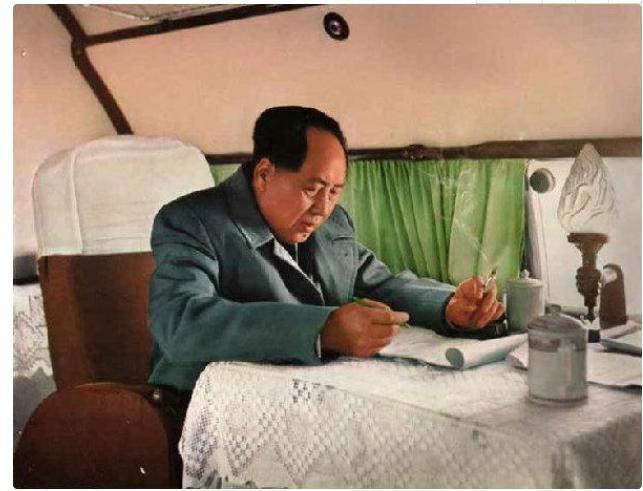

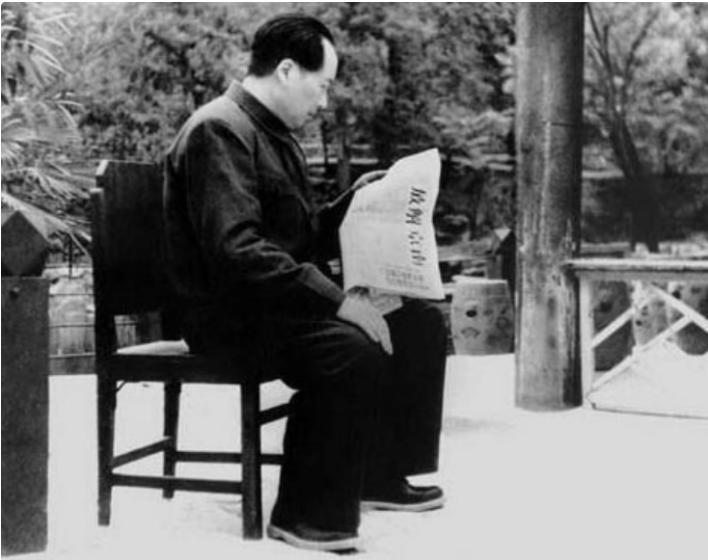

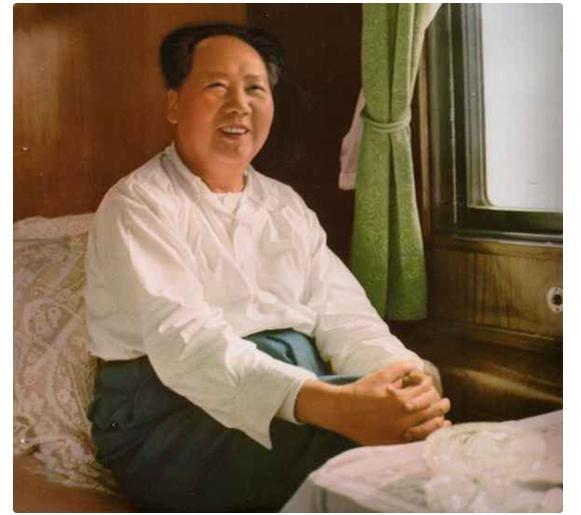

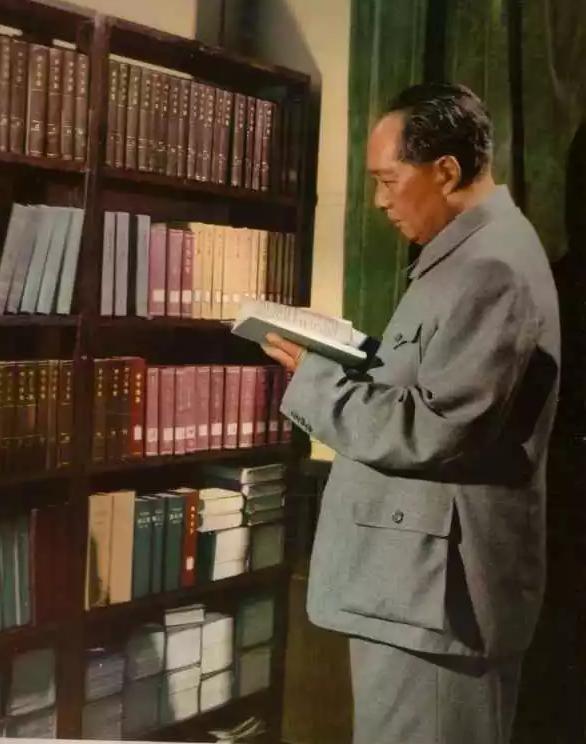

九大召开前,毛主席划掉李讷名字补上一名警卫:此人并非徒有虚名 【1968年11月初,北京中南海】“主席,代表名单到了。”汪东兴低声提醒,文件夹放在书桌一角。毛泽东抬起头,哦了一声,翻开页面,目光很快停在“李讷”二字。半支铅笔旋即划出一道粗线,随后在空白处写下“耿文喜”。动作干脆,没有任何迟疑。 文件送回筹备组时,引起一阵小小骚动。很多人认得李讷,却对耿文喜感到陌生。警卫团里传出一句玩笑:“抽掉的是主席的女儿,补上的却是看大门的。”然而,熟悉底细的老队员只笑,不作声——耿文喜的分量,并非一句“看大门”能概括。 时间拨回二十五年前。1943年盛夏,延安枣园的黄土地被太阳烤得发亮。毛泽东傍晚散步,看到一个新面孔站岗,便主动开口:“小同志,贵姓?”年轻的山东小伙子立正回答:“主席,我姓耿,名文喜。”“耳朵旁一个火,对吧?那就是三只耳朵喽。”一句俏皮话,把新兵的紧张瞬间化解。那天合影留念后,耿文喜回到班里,笑得像刚捡到宝。战友好奇,他摆手说没啥,只是“让主席逗乐了一回”。 说笑归说笑,工作不能差半分。耿文喜在枣园值第一班夜哨时,草木皆静,他却把步枪擦了三遍。队里评先进,别人数着自己的小功,他只闷头干活,不吭声。久而久之,“凡是交给耿文喜,就放心”成为警卫队默契。1946年,部队移驻西柏坡,他又是第一个把哨位埋在雪里的人。零下十几度,他站满两小时,一动不动,只怕惊扰主席的休息。 毛泽东关注的不仅是纪律,还有文化。1948年,西柏坡小礼堂灯光昏黄,主席亲自点名:“耿文喜,夜校去没?”“报告,去了!”那口带着鲁西南土语的回答直率又响亮。夜校三年,他从只能写名字,学到能写千字调查笔记。主席批改作业时,把“陕小”两字圈出,问:“’陕’与‘狭’有何不同?”耿文喜红着脸摇头。主席不怪,只说一句:“错一次记住,下回就对了。” 1955年5月14日,丰泽园接见。博古苍松之间,毛泽东见到整齐列队的一中队,笑称“今天我来点将”。他说警卫员任务要加三样:保卫、学习、调查。“光站哨太单调,像饭桌只放青菜,要添点辣椒。”那次讲话,耿文喜狠狠记在笔记本,也记进心里。自此逢年回乡,他都要走村串户,问种子、问收成、问乡邻对政府的意见。调查报告写得越来越像样,常被中央办公厅采纳。 文化大革命时期,中南海气氛紧绷,警卫团却仍按点上课。耿文喜已是排长,白天带班执勤,深夜挨灯看《资本论》选读。有人劝他“风头紧,别露锋芒”,他只说:“主席让学,我就学。”这种老实劲,看似木讷,实则透着执拗。 九大代表名额有限,各系统推举激烈。警卫团内部先开民主会,伙房炊事员也有表决权。一阵匿名投票后,耿文喜票数居首。名单报上去时,筹备组原本想留作候补。没想到毛泽东亲手把他顶进正式名额,同时划掉李讷。“名额不是摆设,要看工作。”主席的话不高不低,却砸得人心里生疼,谁也不敢再置一句。 通知下达,耿文喜先是一怔:“李主任,我真行吗?”政治部主任李居田轻拍他肩:“这是党选的,你怕啥?”他沉默片刻,敬了个礼:“服从组织。”3月下旬,他随中央代表团进驻人民大会堂,第一次穿西装、打领带,走上主席台。散会那天,他把代表证用塑料纸包了三层,揣回胸口,连晚饭都忘了吃。 会后重返岗亭,他主动给班里传达会议精神,尤其强调一句:“主席说,警卫员也要懂路线方针,别只认识上岗交接。”同年秋天,李讷在菊香书屋门口拦住他,笑着抖包袱:“耿班长,据说是你把我挤下去了。”耿文喜急得摆手:“哪里敢,组织决定嘛。”李讷眨眼:“爸爸的卷烟盒里写着你的名字,他对我说,枪要交给明白人。”一句玩笑,化解了尴尬,也让耿文喜心里发热。 他后来升任警卫团副参谋长,仍保留值班表自己的名字。有人劝他“该坐办公室了”,他摇头:“警卫员不下哨,就跟老兵不丢枪一样。”1976年9月9日凌晨,毛泽东病逝,耿文喜敬最后一次岗。那夜秋雨绵密,他立在天安门西侧警卫亭,帽檐滴着水,脑子里却只剩一句话:“保卫工作,学习文化,调查民情。”三件事,一辈子。 若干年后,他给儿子写信,没谈荣誉,只提了当年夜校一节课:“人活着,得明白字面后的道理,不明白就问,就学。”信末落款——“曾任九大代表的列兵耿文喜”。署名故意写“列兵”,他说军衔职务都是阶段,唯有那份庄严嘱托常在。 这一页故事,留给档案也留给后来者。主席划掉的不是亲情,而是特权;补上的不只是一个名字,而是对普通战士能力与品行的肯定。很多年过去,中南海换了新警卫,岗楼还是那座岗楼。偶有老兵提起耿文喜,常用一句评语:“人不响,事做响。”