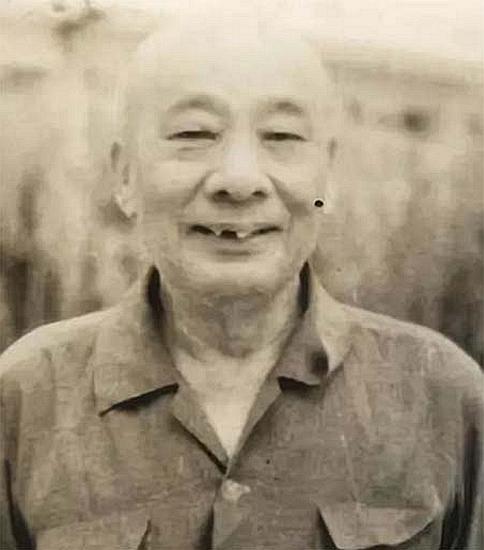

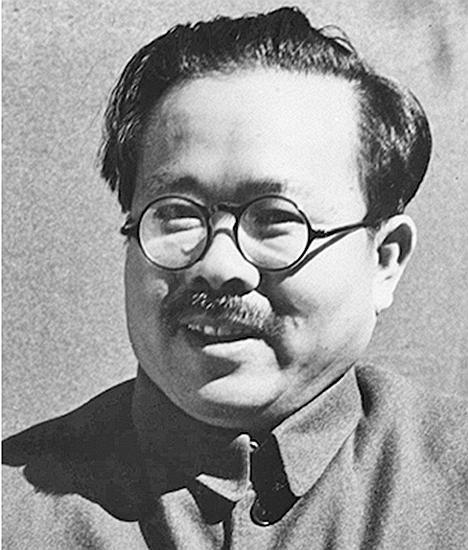

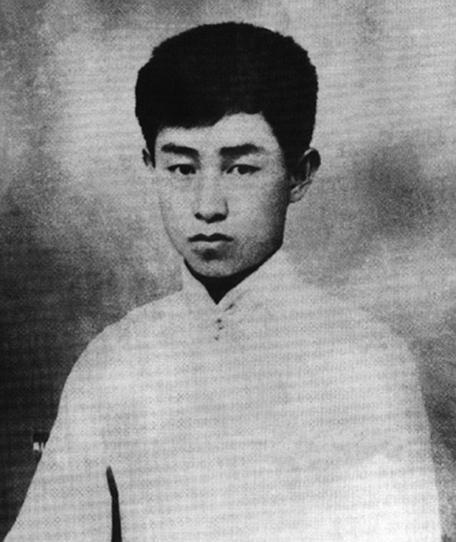

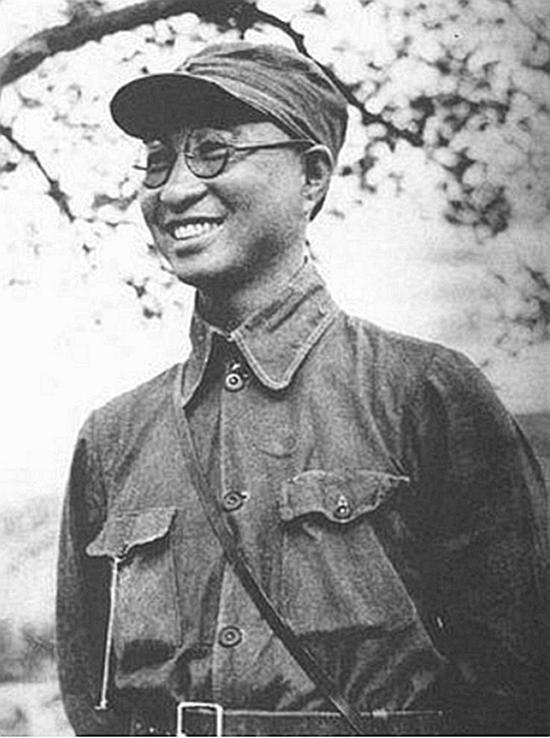

中统特工鲍君甫遭逮捕,法庭上放声高呼:请陈赓出庭为我作证 “1951年5月10日下午,你还有什么要说的吗?”审判席上的讯问声在南京鼓楼区临时法庭里回荡。鲍君甫抬头,声音不大却干脆:“请陈赓将军为我作证。”围观者一片哗然——他们只知道面前的花甲老汉曾是国民党要员,没人想到他竟敢在人民法庭直呼志愿军副司令的名字。 警车带走鲍君甫之前,他不过是随园巷口卖茶的小贩。邻里对他印象模糊:广东腔,说话斯文,不爱多聊。偶尔有人探问身世,他只笑笑,不置一词。直到公安机关开展特务登记,他既不报名也不解释,身份疑云才被彻底揭开。 北京、南京两地卷宗交叉核对后,一条极不寻常的情报浮出水面:此人1920年代曾混迹上海租界,化名“杨登瀛”,在中统调查科负责联络洋人,紧接着又与共产党秘密接头。资料背后还附着一串响亮的名字——任弼时、彭湃、关向应……每一个都与他有交集。办案人员心里嘀咕,这究竟是双面间谍,还是另有隐情? 时间倒回1928年春。上海霞飞路一家不甚起眼的小咖啡馆里,黄埔一期出身的陈赓与鲍君甫第一次碰面。气氛并不紧张,两人用粤语寒暄,旁人听不懂。陈赓开门见山:“我需要一双能在租界自由穿梭的眼睛,你做得到吗?”鲍君甫沉默片刻,回了一句:“做得到,也做得干净。”陈赓点头,这段“合作”自此开始。 鲍君甫的优势在社交。他娴熟的日语、英语兼粤语,使上海各路侨领、洋行买办都乐意同他打牌、喝酒、换情报。更关键的是,巡捕房头目兰普逊对“杨登瀛”信任有加,连租界档案室都随他出入。正因如此,任弼时被捕后的第二天清晨,鲍君甫就能把人从巡捕房直接领走;关向应那一箱密件,也在一夜之间完成真伪调包。外人只看到他眉飞色舞端着威士忌,没人知道背后是一套精细的“戏法”。 鲍君甫并非生来就站在红色阵线。他对国民党上层的腐败深恶痛绝,却对共产党的理念仍在观望。陈赓争取他的办法简单实在:需要帮助时坦率开口,鲍家遇到困难必定出手。一次孩子高烧,鲍君甫不在家,陈赓硬是派人连夜送医,还自掏腰包结账。这点情分,在当时的上海滩比千言万语更有效。鲍君甫后来感慨:“人都是讲情义的,共产党比我想得透。” 1931年顾顺章叛变,形势陡变。钱壮飞截获密电后,陈赓连夜通知鲍君甫撤离。鲍君甫不信邪,自认在租界“吃得开”。半个月后他果然被捕,陈立夫亲自审讯。面对软硬兼施,他选择死咬顾顺章,什么也不说。半年后获保释,带家眷去了南京,从此断了与党组织的联系。对他来说,那算一次赌博,赢的是性命,输的是上海滩的所有人脉。 抗战爆发,南京失陷。鲍君甫带着家属逃到下关附近的乡村,直到1946年才回城,在伪政府档案里挂名领一份翻译室薪水,低调得像没在大时代里掀起任何浪花。谁也不会把这位靠抄写文件糊口的老人,同当年租界里呼风唤雨的“杨先生”联系到一起。 解放后新政权要求全部特务登记,鲍君甫犹豫。他担心早年身份复杂,既怕组织误解,也怕旧部翻案。拖到最后,他被公安直接带走。法庭上,他把二十多年前的暗线全部说出,尤其反复提到陈赓。按当时的规定,案件得有确凿人证物证才能改判,陈赓正率部在朝鲜战场,不在国内,怎么办? 人民法院院长鞠华决定以最快速度核实。第一封信经外交邮袋送到志愿军总部,却因前线调动耽搁;第二封信绕道北京军委,再经军机专线送出。11月24日,回信终于抵达南京。信不长,寥寥百余字,开头一句是“鲍君甫同志确曾多次协助我党”,落款:陈赓。 有了这封信,案情逆转。法院补充调查多位老同志口供并调阅中央特科旧档后,认定鲍君甫“历史功过并存,以功为主”,予以释放,管制一年。陈养山专程写信请求地方政府照顾鲍家的生活。1956年,南京军区派车将鲍君甫接到北京,陈赓、李克农轮流与他长谈,安排了一份顾问津贴,算是兑现当年“共产党不会忘记朋友”的承诺。 1969年冬,鲍君甫病逝。弥留时他握着长子手背,断断续续重复一句话:“周总理知道我,不负良心。”旁人或许难以体会他心中那股执念——一个在夹缝中穿行的情报员,求的不是碑文上的褒扬,而是确认自己曾经站对过一次队,哪怕那一步踏得迟疑、曲折,也总归没走错方向。