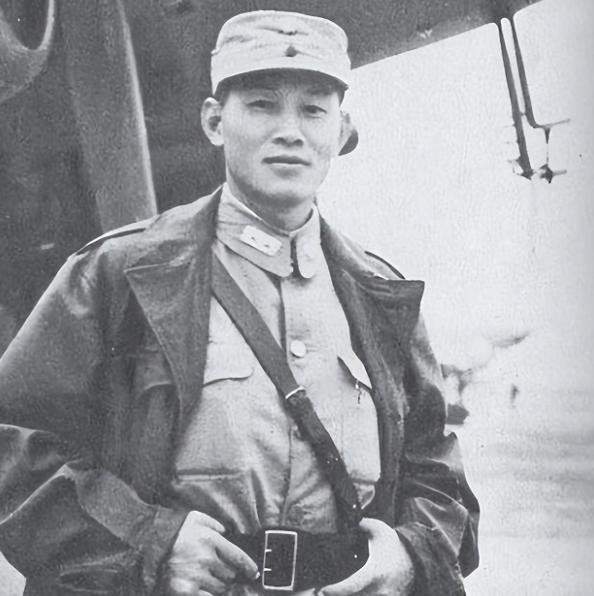

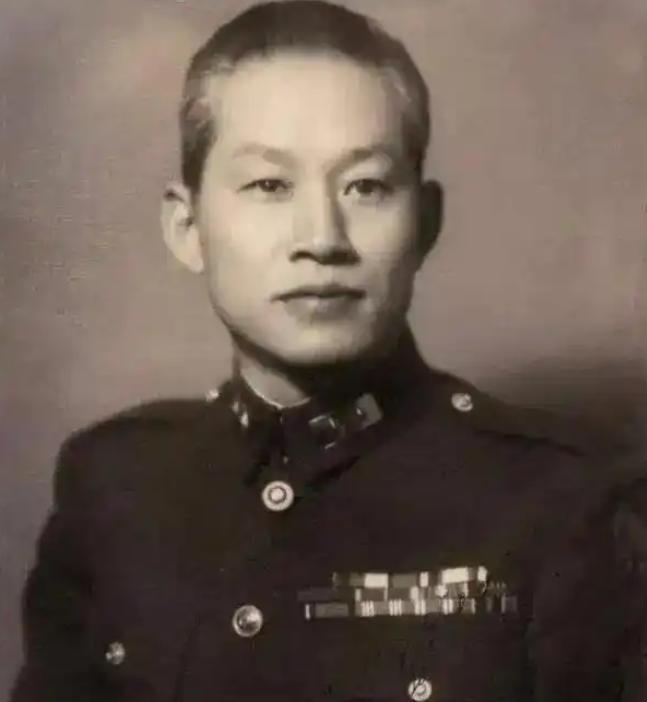

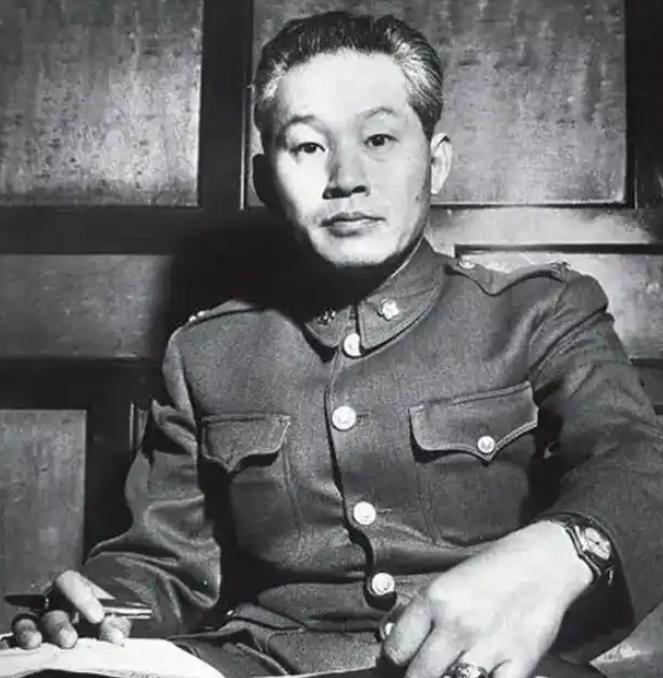

孙立人一生最愧对一位女子,临终前,他特意嘱咐儿子到其坟前祭拜 “1979年腊月,台北这边雨不停,你回庐江时,先到大妈坟前磕头。”老将军攥着长子的手,嘴唇发白,却说得斩钉截铁。孙安平愣在原地:父亲还有“大妈”? 夜色压低了气氛,病榻旁的灯泡忽明忽暗。孙立人支起臂膀,喘一口气,自言自语:“她跟了我,却让我陪伴得太少。”窗外是台北的湿冷,屋里是一个老人迟来的歉意。 多数人提起孙立人,想到的是仁安羌、缅北丛林、美国总统授勋;很少有人知道,在庐江金牛老宅的杏树下,埋着他欠了一辈子情的人——龚夕涛。孙安平握着父亲的手,听着只言片语,才发现家谱里缺了一页。 时间往回翻,1920年夏,新安江边的夜风带着荷香。孙家衙门口灯笼高挂,孙熙泽端着酒壶,和同科举人龚积柄推杯换盏,“小儿二十,该成家立业了。”一句话定下亲事。那一年,孙立人刚从母校徽州中学放暑假回来,对“包办”二字并无抵触。 龚夕涛十八岁,识字,会琴棋,性子温和。拜堂之后,小两口在庐江住了不过三年。1923年,清华毕业的孙立人拿到公费留美名额。送别那天,下着瓢泼大雨,龚夕涛递伞,他却急着赶往南京码头,“两年就回。”船汽笛声盖住了承诺。 两年拖成五年。1928年回国,他已调入南京中央军校。想接妻子进城,可父母一句“老宅离不开她”,彻底断了念头。龚夕涛沉默,依旧早起挑水、夜里磨米。乡邻说:“孙家这儿媳厚道。” 久别与孤独击中了年轻军官。1930年春,上海舞会上,灯光晃动,爵士乐喧闹。孙立人看见张晶英,她笑起来时酒窝若春桃,话语爽朗,带着城市女孩少见的大胆。一次舞曲结束,两人就约定再见。很快,婚讯登报。 乡下的龚夕涛并不知情。直到孙熙泽赶去上海拍桌子,婚礼早办完。老父回家伏案痛哭:“立人对不住你,可孙家只认你。”龚夕涛跪下磕头,说不出一句怨言,只求公婆保重。 1935年,孙父母病故,料理丧事的仍是龚夕涛。张晶英随夫回乡奔丧,见这位“大嫂”举止从容,不吵不闹,两人居然以姐妹相称。孙立人低头,叹气道:“她心比海宽。” 抗战爆发后,庐江成了游击区。龚夕涛把佃户交来的粮食分出一半,煮粥施舍,又带头缝制军鞋、棉衣,嘴里常念:“前线苦,咱后方能做多少是多少。”有时候,她提着灯笼走在夜路,用皖南软糯的口音劝妇女们认字:“打仗打到家门口,识字才能看布告。” 1946年,孙立人缅甸凯旋,电报催亲人赴南京团聚。龚夕涛带着侄儿侄女住进竺桥40号,第一次踏进首都府邸。孙立人送她狐皮大衣,金表一块,她笑笑:“大衣留给孩子暖身,我一件棉夹袄就够。”金表倒是收下,锁进箱底。 通胀如洪水,1948年冬天,龚夕涛护着几个孩子坐船回三河。半路被国民党封江部队拦下,她亮出“孙立人”名片,才得以放行。“要不是你姐夫忙,孩子早该回乡。”她说得淡,对方立刻敬礼让船。 1949年以后,长江两岸天各一方。孙立人去了台湾,龚夕涛守着老屋。八十年代初,她患心脏病,卧床时常念一句:“立人应该老了吧。”1981年春,她合眼,没留遗嘱,只嘱托把狐皮大衣剪了做孩子背心。 同一时期,孙立人因“兵谏”被幽禁,三十年里,清晨起床第一件事是给亡友记日记,第二件事是翻家谱——原配栏一直空白。“等我自由,就补上。”他对卫兵说。卫兵不懂,只听见老人轻叹。 1988年,禁令解除,他才筹划赴大陆探亲。身体却不允许长途奔波,于是把遗愿交给长子,“必须磕头,带厚纸钱,别寒碜。”说完,又补一句,“把她名字写回孙氏族谱。” 1990年春,孙安平抵庐江。杏花落了一地,墓碑上三个字“龚夕涛”半被青苔掩住。长子点燃黄纸,鞠躬三次。当地老人围观,议论:“原来孙家大奶奶守了一辈子寂寞,等来这一炷香。” 同年11月,台北凄雨,孙立人逝世,享年九十。他的赫赫战功不必赘述,最被他放在心上的,却是一位在乡间度过大半生的旧式女子。枪炮与征战,把许多人推成了时代英雄,也把另一些人逼进了沉默角落。龚夕涛就是后者。 有人问:“孙将军一生最大遗憾是什么?”熟悉内情的友人摇头:“不是兵谏,更不是幽禁,是他没能给那位姑娘一个像样的道别。”