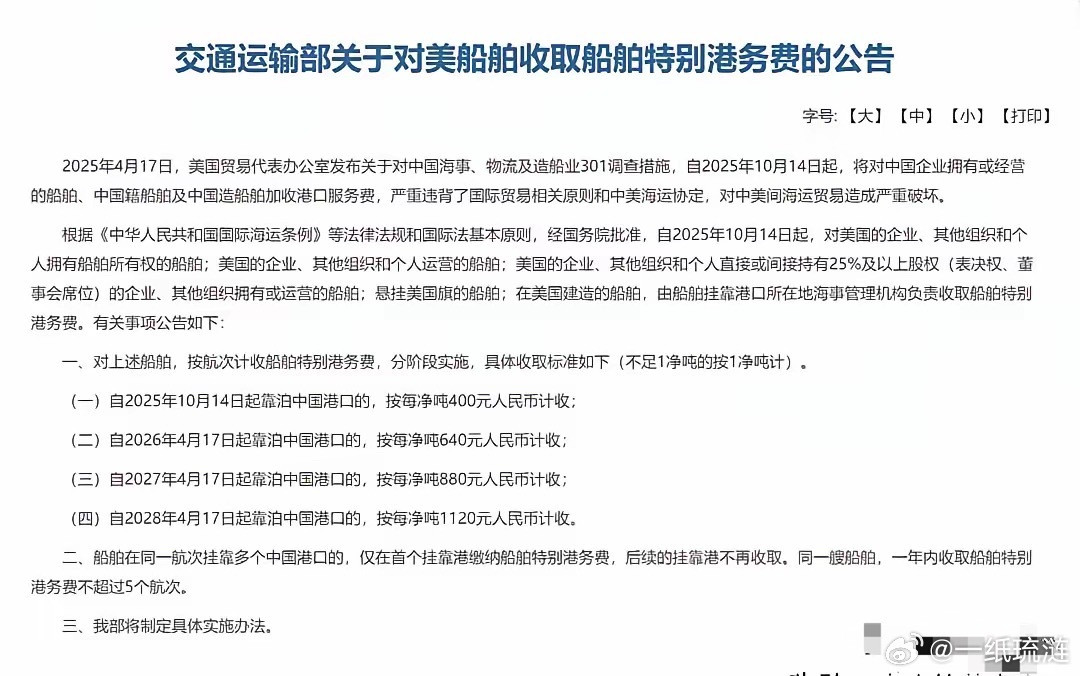

来而不往非礼也!从今天开始,也就是10月14号,中美两国就开始互相收取轮船靠岸停泊费了。 这是美国先提出来的,中国也不能惯着,你收我也收,并且轮船靠岸停泊费的收取力度一年比一年大。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 2025年4月17日,美国贸易代表办公室公布了针对中国海事、物流和造船业的301调查最终措施。这份报告一出手,就瞄准了中国船舶产业的关键节点。 美国国内一些造船业协会和航运公司看着自己的市场份额逐年萎缩,而中国造船厂却像开闸放水一样,一艘艘大型货轮下水,全球占比几乎快到一半。 这种情况下,美国的造船企业抱怨“中国补贴让我们根本没法公平竞争”,于是政府被迫采取行动。 美国公布的措施很有针对性:凡是由中国公司运营的船舶,每净吨要收取50美元港口费;对于在中国造的船,不论船籍,都要按每箱120美元或每净吨18美元收费。 同时,美国也留了一些豁免条款,比如涉及紧急物资运输的船只可以免缴,这显示美国的手段既强硬又带有策略灵活性——既想打击中国船舶竞争力,又不至于把事情做绝。 按照美国的算盘,这笔费用对于大型货轮来说绝不是小数目,可能直接增加航运公司的运营成本,最终转嫁到全球供应链的每一个环节。 面对这种局面,中国自然不会坐视不管。10月10日,中国交通运输部宣布了对等反制措施:对美国籍船舶在中国港口停靠收取同等费用。这条公告的执行时间精准地定在了10月14日,与美国完全同步。 这种做法体现了中国的立场——你收我也收,既不惹事,但绝不吃亏。用一句通俗的话来说,这就是“来而不往非礼也”,也是一次经济上的针锋相对。 双方的措施虽然表面上只是增加了港口停靠费用,但背后却反映了更深层次的战略意图。 美国通过增加费用,想打击中国船舶在全球市场的价格优势,同时向全球供应链传递压力;中国的对等反制则告诉世界,任何针对中国的经济攻击都不会轻易得逞。 在这种博弈下,港口费不再只是简单的运营成本,而是一种国家意志的体现。 这轮较量的影响,远不止于中美两国的港口和船舶。首先,对全球航运企业来说,新增的费用意味着成本增加,船公司不可能自己消化这笔钱,只能通过提高运费将成本转嫁到消费者和贸易企业上。 也就是说,未来从海外购买的商品,或者出口货物,都可能因为这几十美元的费用,而带来价格波动。这无疑增加了全球供应链的脆弱性,也让每一个使用海运的国家和企业不得不重新计算成本。 而且,这次事件也可能引发其他国家的效仿。很多国家会以“产业保护”或者“国家安全”为理由,设置港口费、税收壁垒或者其他限制措施,形成一种新的贸易保护主义模式。 届时,全球航运格局可能迎来新一轮洗牌,哪些港口和航线能保持竞争力,哪些会被淘汰,都要重新评估。这对于依赖海运的国家和企业来说,是一场长期而复杂的考验。 再来看中美两国的策略差异,美国的措施侧重于针对性打击,以经济手段保护本国造船业和航运企业,并试图在全球市场上遏制中国船舶竞争力。而中国的反制则强调对等、精准、快速,同时兼顾国家声誉和产业利益。 中国的这一动作不仅展示了强硬立场,也给国际社会传递了一个信号:中方在贸易和产业博弈中有底线、有反制能力。中国港口和航运企业不只是市场参与者,更是国家经济安全的承载体。 从长期来看,这场互收港口费的博弈可能会逐年加码。双方明确表示,未来的收费力度将逐年增加,这意味着双方进入了一种类似消耗战的局面。 每一轮加收费用,都是对对方经济韧性的考验,也会逐渐影响全球贸易网络。对于普通消费者来说,虽然每笔费用看似微小,但当成本传导到日常消费品和物流运输中时,最终的影响不可小觑。 过去的贸易摩擦多集中在关税和进口配额上,而如今则通过港口费、运营成本、供应链环节实现更精确的打击。经济手段与产业政策、国际关系紧密结合,体现了现代国际博弈的复杂性和系统性。 在这种背景下,航运企业、物流公司甚至国家决策者,都必须时刻保持敏锐和应变能力,否则很容易成为经济博弈的被动一方。