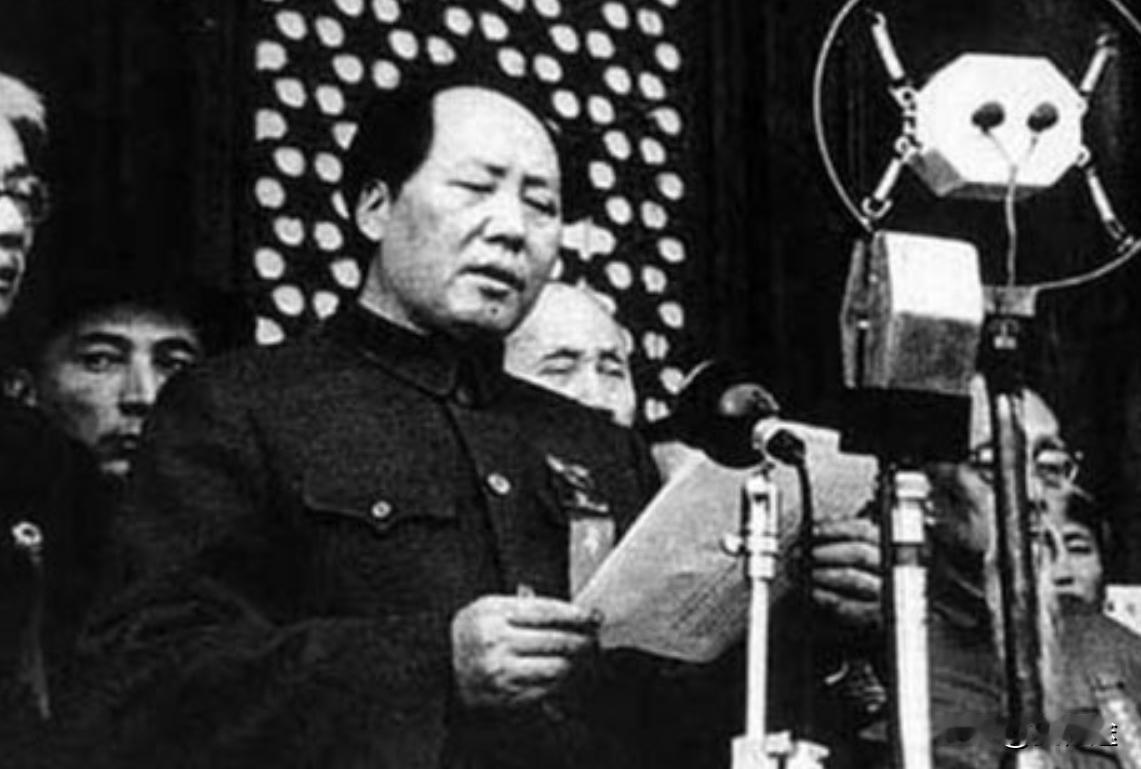

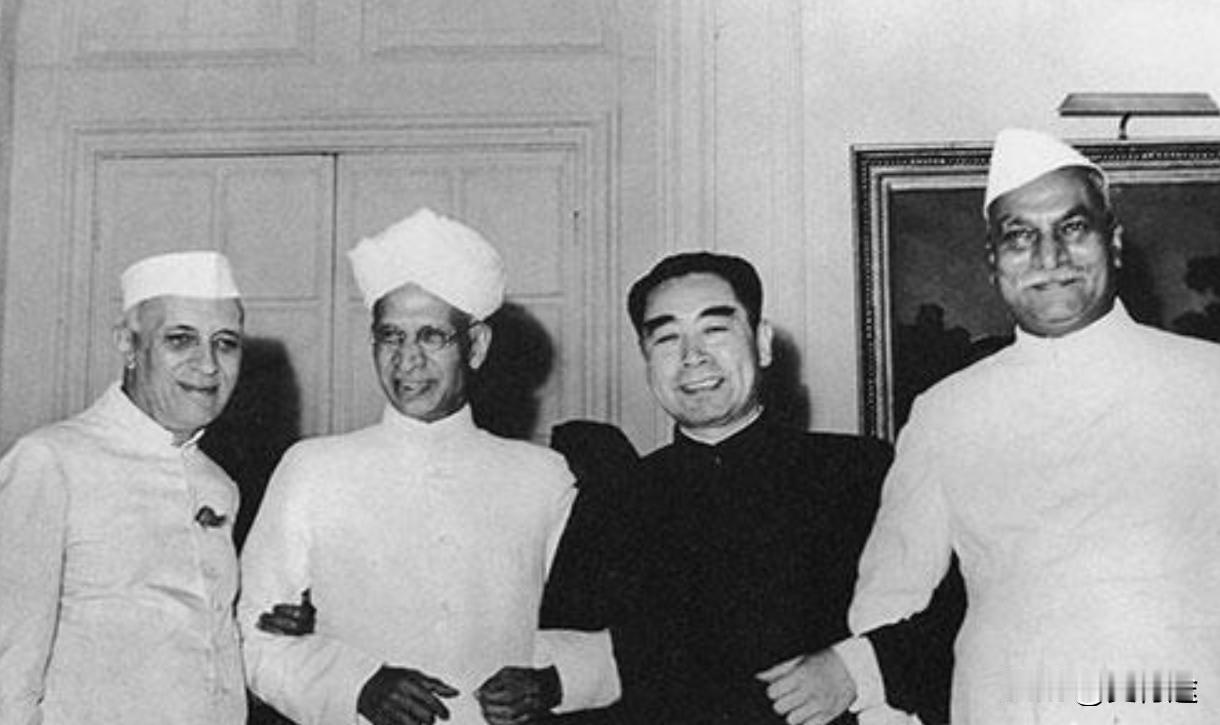

1949年新中国成立的时候,毛主席定下一个规矩,就是所有在中国派来的外国大使馆保卫人员一律不准带枪支武器。 1949年10月1日,北京天气转凉。 那天中午,毛主席站在天安门城楼上,对着底下几万张脸,说新中国成立了。 他声音不急,像往常一样慢慢念稿子,中间还停顿过几次,听说是风太大。听完的那一刻,底下人鼓掌、挥帽子、喊口号,城楼下热闹,台上人不动,只微微点了下头。 就在同一个下午,周恩来坐在办公室里写信。 他是总理,也是刚挂牌的外交部长。那封信准备发给全世界,告诉人家中国换了政府。信的内容很简单,说毛泽东主席今天发表了公告,希望贵国政府知晓。收信人不叫“大使”“公使”,统统叫“先生”。 那会儿中国还没被承认,所以不愿意再喊别人外交官,怕显得自己低一头。 这封信要发给谁?几十个国家,从苏联、美国到英国、荷兰,全在名单上。 问题是,人家不一定都还在中国。国民党撤走时,有些国家的使馆也跟着走了,有的搬去广州,有的干脆回国。但还是有不少留着的,在北京、南京、上海三地。有人留守,是想再看看局势,有人是实在走不了。 周恩来决定,不管人在哪儿,都得让他们知道新中国的存在。 那会儿没有邮件系统,没有外交专员团。只能靠本地的外侨事务处,一个一个送信。北京的信由北平军管会的人送,八个国家,苏、美、英、法、意、荷、比利时、多米尼加。 他们一户一户敲门,有的使馆人还在,有的换了职员,有的干脆只剩门卫。 信递进去,有人签回执,有人说“我不能收”,但都没人闹事。总算顺利。 南京由黄华负责,刚三十出头,话不多,做事稳。他接到周恩来的电报,说要约见南京剩下的十四个国家使馆的人,提前口头通知:有一封新政府的信,等下就送到。 黄华去通知那天正赶上礼拜天,南京街头还有庆祝游行,人挤人。他还是按时赶到外侨事务处,十二个国家的代表都到齐了。 他站着讲了十分钟,说今天北京已经开始送信,你们也快收到了,希望转交给你们政府。 周恩来担心有国家已撤离,又特别补了几封空白收信人的信,叫黄华先调查清楚,谁在就填谁。 还交代得很细,说南京有就不重复送上海了,别浪费人手。对电报也有说明,如果对方说要发电报回国,就让他们发,但必须登记。 上海由章汉夫负责。情况比南京更复杂。原本驻在上海的有二三十个国家,有的是总领馆,有的是办事处。到1949年10月,剩下的只是一小部分。上海方面的公函在7号才开始送,瑞典、丹麦、墨西哥、菲律宾、挪威、巴西,还有个希腊的官员自己跑来要信。巴西那边说他们是私人代表,不能转交,最后也没收下。剩下的,大多还是接了。 三地的信送出去后,周恩来让人一一登记。 谁收了,谁拒了,谁签了回执,谁没回话,统统记下来。 有些国家迟迟没动静,他也没催,就等着。有二十个国家陆续回了信,写得很谨慎。 不提“周恩来外交部长”,有人叫“周先生”,有人叫“周将军”,就是避开正式承认。缅甸、埃及、澳大利亚还算客气,说我们政府正在考虑这份信,期间可以保持非正式联系。 印度和加拿大也主动来打听,希望能继续行使领事权。 但最先表态的不是他们,是苏联。10月2日晚上,外交部收到莫斯科来的电报,署名葛罗米柯,说苏联政府认为中央人民政府代表了中国人民的意志,决定建交,互派大使。 那封电报一来,屋里人都愣了几秒。 周恩来点头,说:“该来的来了。”马上起草复电,说热烈欢迎。这件事其实早有预兆。 6月时,刘少奇已经去莫斯科跟斯大林谈过,双方基本上谈妥了。只是等正式场合宣布。 接下来几天,像是多米诺骨牌倒下。10月3日,保加利亚、罗马尼亚宣布承认。10月4日,匈牙利、捷克斯洛伐克。10月5日,波兰和朝鲜。周恩来一边收电报,一边回信,全用“热忱欢迎”四个字。不复杂,但真切。这些国家动得快,是因为社会主义阵营的判断统一。一拍即合的事,谁也没拖。 当时南斯拉夫也来了一封承认电报。情况不太一样。它和苏联那会儿有矛盾,关系紧张。中国没立刻回复,主要是怕这事刺激到苏联。这种事情,周恩来看得透,也拿得稳。 到了1950年初,形势开始有点变化。 英国在1月6日发出照会,说他们承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府。 5月9日,瑞典和中国正式建交。 那是第一个和新中国全面建立外交关系的西方国家。 几天后,他们派大使来北京递交国书,毛主席亲自接见。照片拍下来了,大使站着,毛主席坐着,屋里没装饰,干干净净。那一刻,外交关系不是纸上谈兵,而是实打实地落地。 印度也差不多时间派来大使潘尼迦。 交谈过程不长,但双方态度都稳。他们在中南海见的面,送了国书,说愿意发展友好关系。 到1950年10月,中国已经和17个国家建交。 那一年,中国的外交算是从无到有,从走出去,到别人走进来。没有专机,没有翻译队,没有演奏国歌的管弦乐团,连接待处都还在用木椅子。 从前的中国怕事,如今是理直气壮。 没人想让别人低头,只是不能再仰着脸过日子。