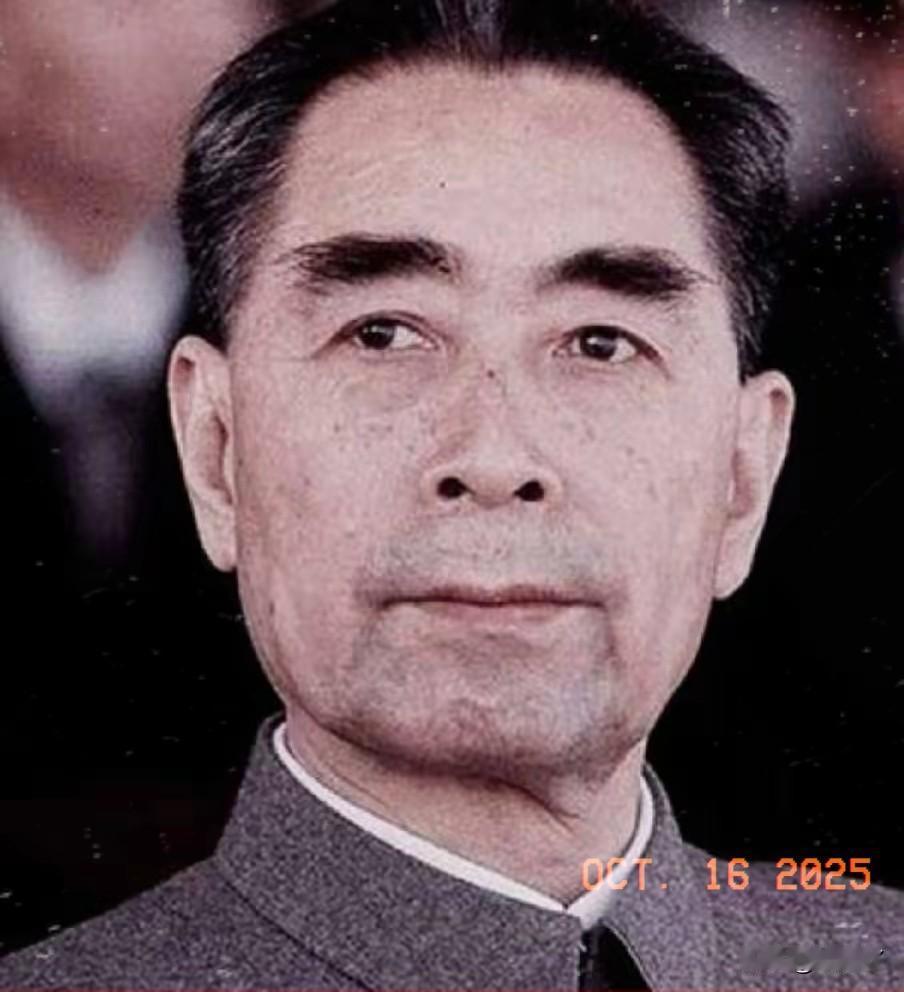

下图是近代最牛的三人团:毛泽东、周恩来和朱德。他们牛就牛在:他们三人都是党、政、军方面的奇才,在部队和党内都有极高的威望,而且,他们三人在行动路线和对国家未来的把控上,都高瞻远瞩。他们合在一起,就是中国最强大的钢铁洪流。 北伐失败那年,没人真觉得他们仨会扛起什么天大的担子。 毛在江西挖山造粮,朱德带着一撮残兵流窜山林,周恩来还在上海穿西装开会,一副教条派模样。可风一吹,年景一变,局势乱了,这仨人就像从乱麻里慢慢拎出来的针头,光是看着不起眼,捅起事来,一点都不含糊。 陈独秀倒台后,党里不少人还是迷信“外来的和尚会念经”,看着莫斯科递来的指令照抄照搬,李立三那一套激进路线,不就是从苏联学的么? 结果好嘛,没两年,工人运动折腾完了,城市起义一个个垮,摔得满地是血。 那时候毛还在井冈山,说话没人信,眼看就要被当成“山沟王”踢出去。 他倒好,偏不吭声,种地练兵,见缝插针。 人家忙着革命理论,他忙着修路养猪,自己攒子弹。有人说他偏门,他就摆手说:“我们不靠苏联的钱,也能干革命。”说完扭头继续种苞谷去了。 外面冷嘲热讽,他理也不理。 倒是朱德那时候走得更苦,南昌起义一败涂地,身边人死的死、逃的逃,连他自己都差点被围死在三河坝。八百人,最后只剩了不到两百,他咬牙带着人往南走,进了湘南山区,连夜翻山过水,脚底的草鞋都泡烂了。 有人劝他解散队伍,他就一口回绝,说:“俄国也不是一口吃成胖子的。”看似一句话,其实是咬牙撑命——那是把希望押在不知道能不能到的未来上。 朱德信的不是什么理论,也不是文件,而是“人还在,队伍就能活”。 他手下的人饿得啃树皮,他还是要求列队训练,说“红军是有纪律的队伍,不是土匪”。这一点,后来的红军骨架,就这么硬下来的。 朱德跟毛在井冈山会合那年,天上下雨,山路泥泞,两人站在山头,看着山下的营地,谁也没说话。 其实心里都清楚——这是最后一搏了。 毛出人出地,朱德带兵带枪,就这么凑了一支队。没几个月,队伍打了几个漂亮仗,从土匪窝子打成了模样像点儿的红军。 说到这儿,周恩来那一面也不能不提。 他和毛早年关系并不热,南昌起义那会儿两人还隔着墙打过脸。 周走的是城市路线,信的是工人阶级主力论,毛那时候看着是山沟里蹦出来的异端。可真到局势扯破脸的时候,周恩来是第一个主动找毛喝茶的。 遵义会议那一夜,天寒地冻,临时会议棚子里的油灯闪了三回,周恩来坐在毛对面,一口气没说完就停了。没人打断他。 他只说:“要是让你来,你能不能带队伍活下去?”毛不看他,只点了一下头。 从那天起,周恩来变了。 他不像别人那样讲服从,而是讲成事。谁能带队伍突围,谁说了算。 他不是不清楚毛的脾气——拧、狠、从不妥协。但他知道,江山不是争来的,是活出来的。党内一圈人转来转去,能兼顾“脑子”和“命根子”的,就那么仨。毛带方向,朱稳战线,周调人心。 后来听老红军讲,长征路上有一晚最难熬——过草地,冻得连裤脚都硬成冰片。 部队饿得挖草根,死人都没力气埋。有人提议分队突围,是周恩来拍了板,说“全军一线,不分你我”。他自己带病走在前头,身上只带了一只干粮袋子。问他图什么,他抬抬头:“人心别散,才有希望。” 其实他不是不知道这三人之间有分歧。 毛瞧不上教条派,朱有时候觉得毛太猛,周夹在中间,脾气也不是没冒过。 他摔过杯子,也摔过帽子,气得咳血都照样开会。但他们有一个共识——只要革命还在路上,就先别计较谁对谁错。 毛后来说,“枪杆子里出政权”,其实不全是他的发明。 朱德给了枪杆子的骨头,周恩来保了这根枪杆子的命脉。不是谁靠谁,而是仨人都明白,分开死得快,一起活得久。 后来打国民党,斗路线,过雪山,三个人分头行动,却始终咬得住节奏。 毛在延安发文件,朱在前线守防线,周在重庆陪笑脸。谁都不好当,但谁也没撂挑子。到头来人们常说“毛周朱”是铁三角,不是因为他们从不吵架,而是因为吵完架还能接着干活,干得还不赖。 等到建国头几年,分工也变了点。 毛定方向的手越来越硬,朱退居幕后,养伤也养心,周则满天下跑,从外交到内政,哪儿漏水补哪儿。 三个人的话不多了,但谁出事,另外两个总会出手。 朱德后来重病,毛几次托人送药送人;周恩来挨那阵子,朱德拄着拐杖站在会场外等他。 没说什么,就站着,别人不敢看,他敢。 这些事,在文件里是看不到的。也没人愿意写得太细。但红墙里的人都知道,他们仨撑起来的,不是制度,而是信。 信这个队伍还值得活下去,信那些年走过的血路不是白走的。 北京冬天的风刮得紧,朱德家的小院子里落了一地枯叶。 他坐在靠椅上,披着军大衣,茶杯冒着热气。屋里没开灯,只靠窗户一点天光。他没说话,也没动。旁边桌上摊着一本旧军报,翻了一半,还没合上。