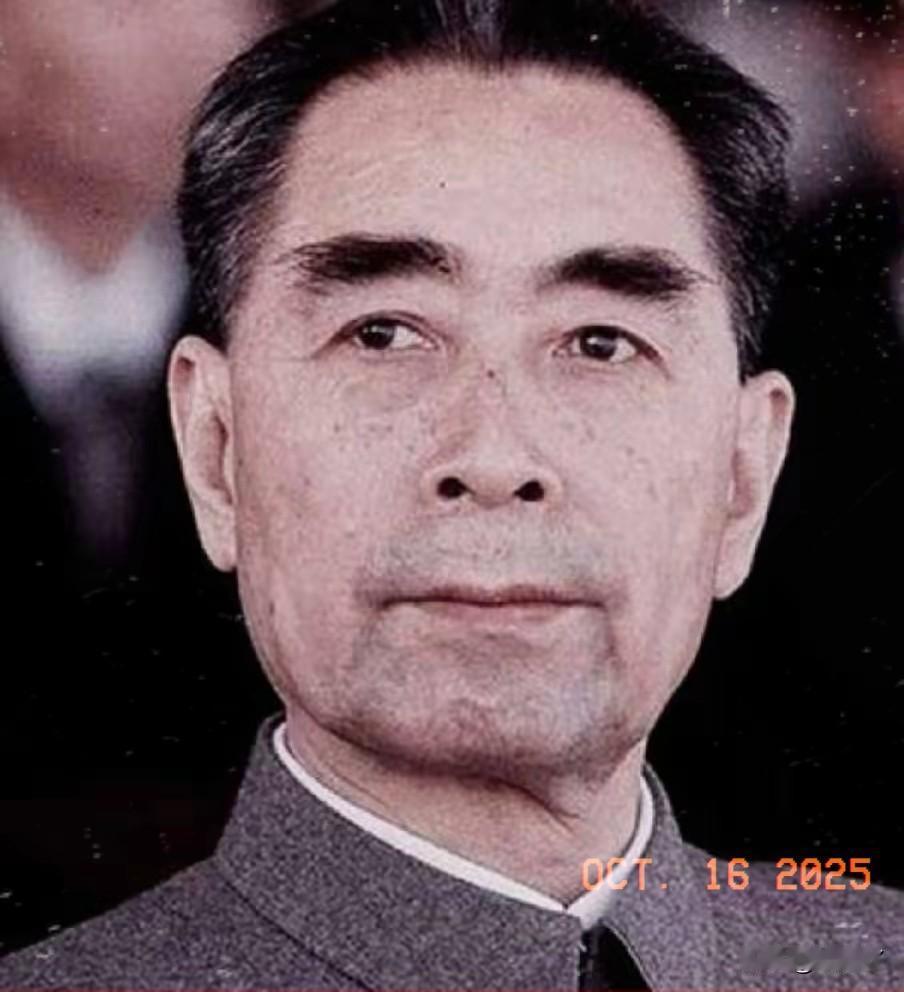

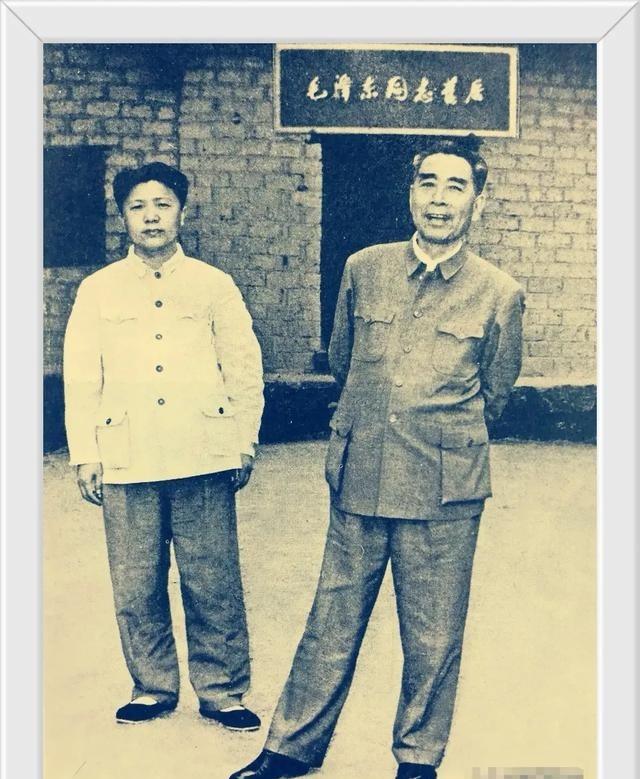

新中国最强两任总理合影!周总理鞠躬尽瘁为人民!华总理大公无私为人民!他们任劳任怨、顾全大局的精神将流传万世! 1949年,北京还叫北平。 周恩来那时正在一间旧办公室里忙活政协的事。 白天开会,晚上写稿,夜里人都散了,他还在翻文件。他不吭声,低头写,一边写一边改,稿纸摞了一尺高,偶尔抬头揉揉眼,继续来。 那时他负责起草《共同纲领》。人说那是新中国的“临时宪法”,可在他眼里,得写得让人真信、真懂、真能用。连个动词改来改去,标点挪一下都得想一阵子。 中间还得见人,听意见。黄炎培、沈钧儒、章伯钧这几位,周恩来亲自去请,跟人一对一谈,讲制度、讲合作,讲怎么把各方拢一块儿。 他不爱喊口号,说得都是真话。 有次劝黄炎培入政务院,聊了两个钟头,最后说:“咱们总得搭个稳的班子。” 六月份,政协筹备会第一次全体会议开了。 他被推为临时主席。文件、发言、组织人选,事儿全堆他头上。 人多,事杂,但场子没乱。 有人注意到他有个习惯——会议一结束,他马上把刚才讨论的点写在小纸条上塞进笔记本,哪怕没坐下就写。 不是讲效率,是怕遗漏。他觉得这事马虎不得。 到九月下旬,政协第一届全体会议召开。九百多名代表从全国各地来了,有老同志,有刚投诚的,也有还在犹豫的。他还是像往常那样坐中间,讲话不激动,条理清楚。 整个会议下来,最关键的几份文件——《共同纲领》《组织法》——全数通过。 没人拍胸脯,也没人自夸,但开国前的政治框架就这么搭起来了。 十月一日,天安门广场人挤人,红旗成片。 毛主席宣布新中国成立,他站在身侧。那天他没多话,也没抢镜。下午,他主持中央人民政府第一次会议,任命各部人员,定职责分工。175人名单,他一项项念过去,语速不快,但字清楚,没重复也没漏。 从那以后,他忙的是建制、运转、事务安排。 经济一塌糊涂,外交一张白纸。他还是白天调度,晚上批件,见外宾、管内务,连休息都靠车里打盹。没几年,国家基本框架稳住了。 可世界上,对新中国还不认账的国家不在少数。怎么破,得有人走出去谈。 1954年,日内瓦会议。 新中国第一次坐上这种场子,他照旧穿中山装,面无表情进了会场。 西方代表看他,带点防备。他一句没急着说,先听。会谈节奏一紧,他抬头说:“咱们求同存异。”语气不重,但场面缓下来了。 没人觉得他冲,可也没人敢轻视,他那个说法没新意,可在当时,用在那地儿,有用。 几个月后,万隆会议,他又成焦点。 那回人多,亚洲非洲几十国代表,啥声音都有。他不急,先是打招呼,再是听人讲。有个代表情绪激动,说话冲,他只是答:“先把事说清,再谈立场。”一句话压住了场。 那次他没提出什么新理论,但会后各国都记住了他,有国家代表说他是“坐得稳的人”。 外交是门慢活,他不搞排场,也不抢功。 回国后,他跟人谈起会议,只说一句:“合得来就做事,合不来就先不动。”那会儿还没有“外交定力”这种说法,但他做事就那样。能忍,也能让,不装样子。 1976年初,老毛病发作,身体一天不如一天。 他坚持批文件到最后,躺着都看,手抖了,就慢点批。 去世那天,是凌晨。 中南海的天还没亮,门口已经站满了人。那天北京风大,天灰,街边自发摆满白花,没人组织,没人喊口号,但路人都知道怎么站、怎么低头。 不久后,毛主席也走了。 权力空着,人心散着,接班人是谁,一时间谁也不清楚。 那时候华国锋顶了上来。很多人对他印象模糊,只知道他办事稳,说话慢,表情总是平平的。 2月,华国锋正式接任国务院总理。这时候局面太复杂,左右都有人看着。 他一上来没急着出新政,而是提出“两个凡是”:凡是毛主席的决策都坚持,凡是毛主席的指示都照办。 他开会坐得正,说话慢条斯理。 听别人发言时不插嘴,偶尔点点头。有人说他胆小,也有人说他审慎。其实他自己清楚,自己的任务不是改革,而是稳住。党内的分歧还没合上,社会的情绪也难讲。 他顶得住这一阵子,后面的机会才可能出来。 1977年,《人民日报》头版挂出“两个凡是”社论。 全国都在学。干部读,学生背,报栏贴得密密麻麻。有人觉得这路子走不通,有人悄悄在议论,风开始往别处吹。可那一年,风还是慢的,动一动都得看周围眼色。华国锋知道,也接受。他不急,一边看一边试,一边稳着架子。 78年起,地方有了点动静。 南方先松口,政策开始试水。他没反对,也没喊停,只是不表态。有人开始看出他在往后退,他没有公开承认,也没有设障。 两年后,实质性的调整一出来,他就干脆卸了职。 1981年,他彻底退下来。 周恩来那个年代,是把国家“建”出来;华国锋那个时段,是把国家“撑”过去。一个打了地基,一个没让屋塌。 风格不同,局势不同,但都算在分内的事上没松劲。