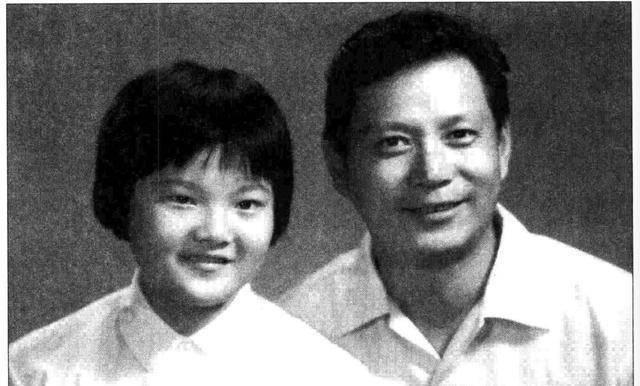

1986年,邓稼先在临终前提出想要在去看一眼天安门,可当他乘坐的轿车驶过天安门时,他忽然对一旁的妻子问道:“30年后,国家还会有人记得我吗?” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 邓稼先早年出身于学者家庭,父亲是教育界的老前辈,从小就教导他,“知识能救国”,他成绩优异,考进名校,后来被选送到美国深造,那时很多人选择留在国外,但他觉得祖国更需要科学家,于是下决心回到中国,回国没多久,他在中科院做理论物理研究,很快就有了些名气,可就在事业渐入佳境的时候,一纸调令突然到来,只告诉他有个重要任务,具体是什么一概不说,从那天起,他的名字从各种公开记录里消失了,家人也不知道他去了哪里,他不再是学者邓稼先,而是一个代号,一名保密战线的无名战士。 真正的工作环境远比想象中艰苦,当时中国在核领域几乎一片空白,技术封锁,物资紧缺,科研基地设在西北荒凉的戈壁滩,那时没有先进设备,全靠算盘和手摇计算器,团队成员大多很年轻,很多人连大学都没毕业,就跟着邓稼先一边学一边干,大家白天在沙尘暴里搭实验设备,晚上围着油灯演算公式,纸张都舍不得浪费,旧图纸背面写满密密麻麻的推导过程,外界有很多质疑,不相信中国能靠自己完成核武器研发,但邓稼先觉得只要算得出,就能做得出,靠着执着和韧劲,这支队伍啃下了一块又一块硬骨头。 1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功,那一刻,全国沸腾,戈壁滩上却格外安静,邓稼先还在实验控制室里盯着数据,没时间欢呼,他和同事们知道,这一爆不只是技术突破,更是国家安全的保障,后来氢弹、导弹试验接连取得进展,为了保证试验安全,邓稼先曾多次亲自进入高辐射区检查设备,有人劝他留在安全区,他却觉得关键时刻自己得顶上去,这些冒险留下了隐患,辐射对身体的伤害,几年后才慢慢显现出来。 在工作岗位上,邓稼先从不计较个人得失,核武事业需要保密,连家人都不能透露半句,母亲生病时,他因为任务在身无法回家,等到收到消息已经来不及见最后一面,妻子许鹿希独自撑起家庭,始终等着丈夫平安归来,外人都以为邓稼先转行或调动,只有极少数人知道他背后承担的责任,多年后,许鹿希才从新闻里明白丈夫这些年究竟在做什么。 邓稼先得病以后,很快进入晚期,医生、家人都劝他休息,但他始终放不下手头的工作,病床上,他仍然翻阅资料,和前来的同事研究数据,手术后不能坐椅子,就在轮胎橡皮圈上继续写材料,国家核武事业正处于关键阶段,国际形势复杂,国外很多大国都在施加压力,为了让中国具备实验室模拟核试验的能力,邓稼先拼尽最后力气,写下自己的建议方案,每一项数据、每一个推论,他都反复核对,生怕出现差错。 直到生命最后阶段,邓稼先仍然关心国家大事,他很少使用组织配的专车,只有这一次,他实在想再看一眼天安门,车子缓缓驶过长安街时,他望着窗外熟悉的景色,心里装满了不舍和牵挂,他从来没在意名声,奖章和荣誉都觉得无所谓,别人问起奖金,他总是轻描淡写,觉得核武器是大家的成果,自己只是尽了本分,家人和同事们都记得,他这一生太低调,连身边人都不知道他做了什么大事。 国家没有忘记邓稼先,1985年,核武元勋的身份第一次被公开,人们才知道原来中国核武事业的核心人物,一直是那个默默无闻的科学家,1999年,他被追授“两弹一星功勋奖章”,他的名字刻进了课本,也成了戈壁滩上纪念碑的一部分,每年清明节,都有人在他的雕像前献花,后来,核技术在和平领域发挥巨大作用,核能、核医学、核电站等项目逐步开展,许多年轻科研人员都在沿着他开辟的道路前进。 信息来源:《隐姓埋名28年!生命最后时刻,他的这段话看哭了很多人》央视新闻