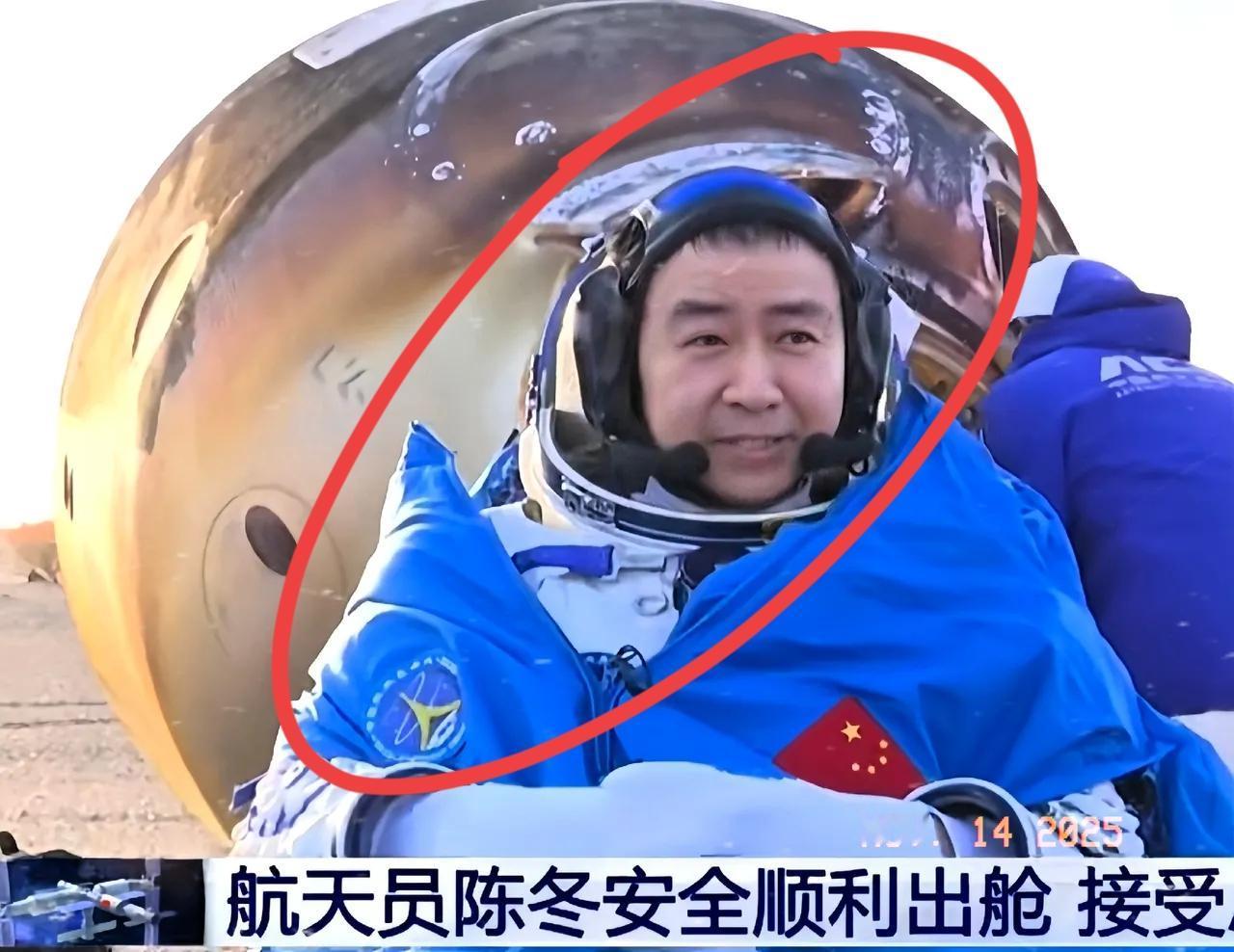

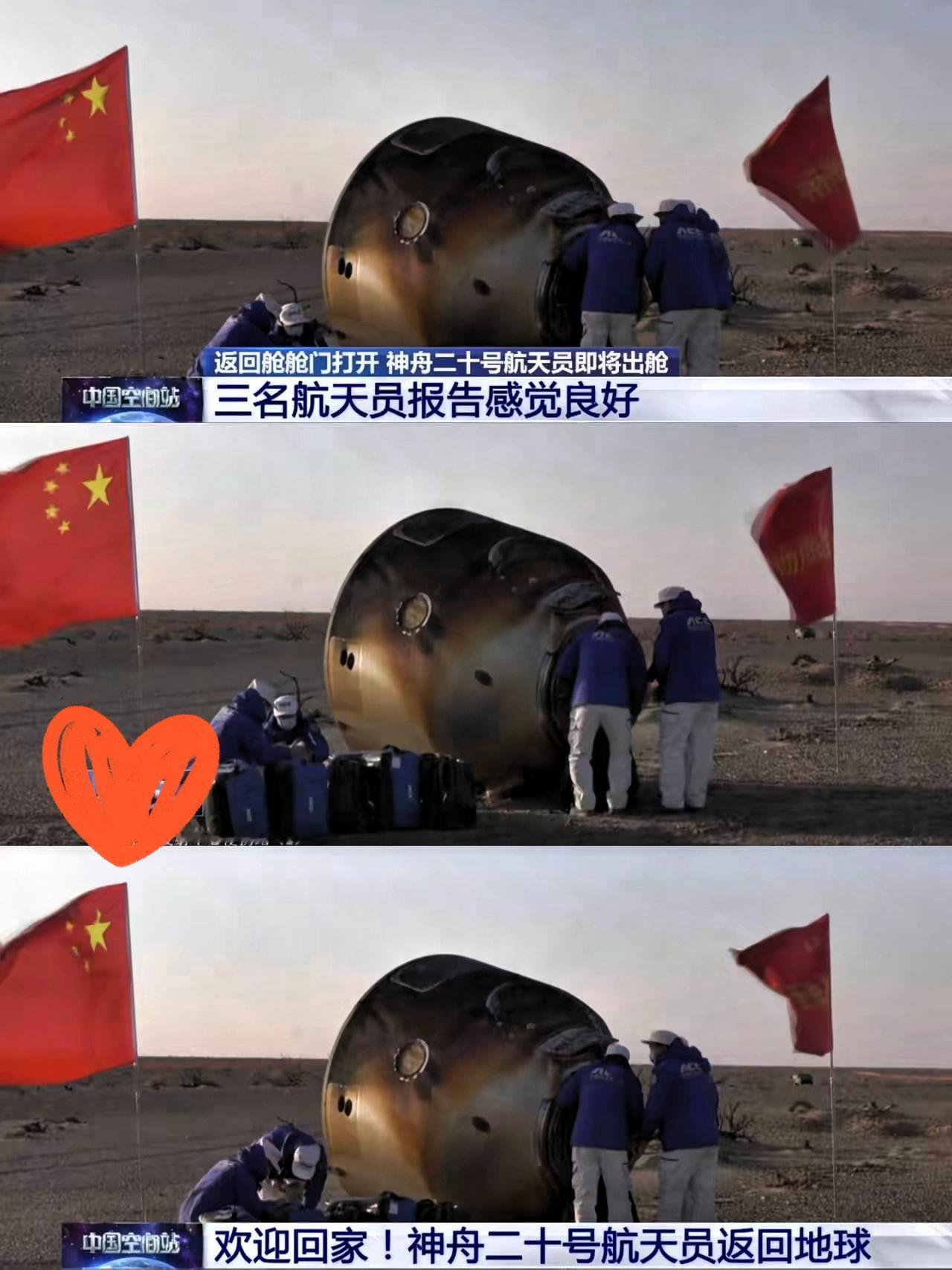

发现没,神舟二十号乘组回来,大家可能都没有注意,以前着陆舱降落,都要有很多地面人员开着车追赶着返回舱,而这次是地面人员在地面等待返回舱! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 神舟二十号飞船顺利回家,地面搜救队这次没像往年那样在大草原上满地找落点,而是悠哉地在指定位置等着,这事儿看着平平无奇,实际背后藏着中国航天这些年扎扎实实的技术进步,不是运气,也不是碰巧,是真本事。 早些年,飞船落地像“捉迷藏”,落点偏差大,草原上几十辆车、直升机、上千号人得“撒开了网”找舱门,神舟五号那会儿,落点能偏个四五公里,大家锣鼓喧天地找,生怕慢了一步,航天员在舱里多待一分钟都麻烦,现在不一样了,技术升级后,飞船能像老司机一样,顺着既定路线稳稳开回来,落地基本就在提前算好的地方,搜救队提前搭好帐篷,甚至能提前煮好热水,等人下舱。 这其中,最关键的就是飞船落地的精准度,别看就是“落准点”,可从几百公里高空穿越大气层,那气流、温度、风向、黑障区全是考验,飞船一头扎进大气层,周围温度上千度,通讯还短暂失联,要是轨迹算得不准,偏个几百米可能还算运气好,偏个几公里地面就得发愁,正因如此,过去技术不成熟,落点差距大,地面人员就得练好本事,提前把所有可能落地的地方都盯住,确保第一时间能找到舱门,把航天员安全接回来。 现在之所以能原地等候,靠的是一整套升级过的“组合拳”,首先,北斗导航技术上马,飞船在天上装了厘米级定位设备,地面能精准掌控舱体坐标,再加上自适应制导系统,飞船能像自动驾驶一样,边落边修正,遇到气流扰动也不怕,最终稳稳落在目标区,降落伞也不是普通伞,主伞面积比三个篮球场还大,不仅能减速,还能微调方向,最后再来一记反推助力,落地速度慢到跟人走路差不多。 这些还不够,在航天这行,哪怕技术再牛,也不能只想着万无一失,还得备好“B计划”,比如神舟二十号在准备带航天员回家前,地面技术员在返回舱窗户边发现一道细微裂纹,这不是肉眼随便能瞅见的,得用各种光线和专业设备细细比照,才确定是裂纹,这个时候,谁都知道不能冒险,因为窗户不仅仅是个能看外面的玻璃,它是整个飞船的“安全阀”,关系到密封、抗压、保温,哪怕裂纹再细,返航风险都大。 于是,技术组把所有数据调出来反复核查,裂纹在哪一层、能不能撑到落地、是不是结构性风险,全部拆开来分析,地面实验室同步做模拟,航天员在舱里仔细检查,机械臂也从各个角度拍照,最后一致认为,带裂纹返航风险太高,稳妥起见,航天员换乘地面备用的神舟二十一号飞船,说换就换,不是轻率决定,而是靠着中国航天多年来养成的“滚动备份”机制,每次发射都准备两艘飞船,一艘在用、一艘待命,真遇上问题,备用船能随时顶上,时间和安全都能保证。 这种对细节的死磕,不只是硬件设备牛,更是每个环节都打磨到极致,一个小小的传感器,从出厂到装船,得经过无数次高低温、震动、老化测试,算法团队天天盯着数据,地球引力、太阳辐射、风速风向、甚至太空碎片都会算进模型,航天员和地面队员日常训练,连夜深草原搜寻模拟目标都成了家常便饭,录像带几年能用废一屋子,每个细节都不敢马虎,因为多一份认真,落地就能多一份安全。 有意思的是,航天追求的精度,不只是留在实验室里,还影响到咱们日常生活,比如北斗导航现在用在手机上,地图更准了;医院的大型医疗设备,很多关键部件原型最早来自航天材料技术;甚至天气预报、灾害预警,背后都用着从航天领域衍生出来的数据和算法,航天的“毫米级较真”,最终让普通人生活也变得更便捷更安全。 从最初的“追着飞船跑”,到现在“指哪落哪”,中国航天二十多年走得不容易,每一步都是技术和经验的积累,也是对细节的极致追求,正因为如此,飞船能更安全地带着航天员回家,技术也能惠及更多普通人,航天没有偶然的成功,每一次精准落地,背后都是无数人把细节抠到极致的结果,以后无论是探月还是去更远的星球,这种认真的劲头和扎实的准备,都会让中国航天走得更远、飞得更稳。 信息来源:光明日报——“神箭”再升级 护神舟问天