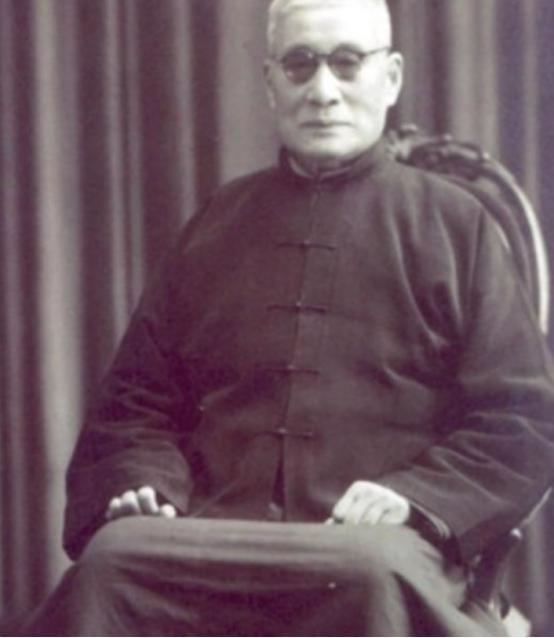

平庸的国军总司令顾祝同:从未在战场上驰骋,最大优点是长寿 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1893年,顾祝同出生在江苏涟水,少年时,他考入保定军校,结识了一批日后叱咤风云的人物,比如蒋介石和白崇禧,顾祝同与蒋介石渊源颇深,二人同为江浙人,虽然不是同乡,但地域上的亲近感让他们很快成为朋友,毕业后,顾祝同并没有成为前线的冲锋将领,而是一步步靠近蒋的核心圈,成为他身边一个重要的“自己人”。 在民国的军政舞台上,顾祝同的军事成绩并不突出,北伐时期,他虽然参与了讨伐军阀的行动,但表现平平,鲜有亮眼之处,不过,他的忠诚却赢得了蒋介石的高度信任,特别是在1929年的蒋桂战争中,他通过策反桂系部队中的江浙籍军官,间接帮助蒋解了围,这种不靠硬仗却能立功的方式,让蒋介石对他青睐有加,直接将嫡系第一军交给了他,这支部队是蒋介石最看重的“心头肉”,可见顾祝同在他心中的地位。 顾祝同的政治敏感性,尤其体现在1936年的西安事变,当时,蒋介石被张学良扣押,南京的国民党中央乱作一团,部分主战派主张立即出兵,甚至提出空袭西安,另一些人则希望通过谈判解决,顾祝同当时驻扎在潼关,手握重兵,决定权相当大,他面对复杂局势,没有轻易表态,而是采取了拖延战术,表面上,他答应配合主战派的行动,但实际上,他以各种理由按兵不动,结果,事件和平解决,蒋介石平安归来,事后,蒋介石对他的“稳重”非常满意,这让顾祝同在蒋的集团中更加稳固。 抗日战争全面爆发后,顾祝同被任命为第三战区司令长官,负责东南地区的防务,这个职位对他来说是个很大的挑战,但他并没有拿出有力的表现,战区内的战事多以“保存实力”为主,他的指挥风格也显得保守,甚至消极,比如在淞沪会战中,他指挥十几万部队与日军鏖战,却没制定出清晰的战术方案,士兵们在前线拼死作战,他却始终留在后方指挥部,连一次前线视察都没有,战斗虽然拖住了日军,但部队损失惨重,他却以“坚守阵地”的名义请功。 最让人诟病的,是他在抗战期间的皖南事变,1941年,新四军军部奉命北移,途经安徽泾县时,遭到顾祝同指挥的重兵围攻,新四军损失惨重,叶挺被俘,项英牺牲,这次事件不仅削弱了抗日力量,还引发了极大的舆论谴责,尽管顾祝同可以辩称这是执行命令,但从民族大义上看,这件事无疑是他一生的污点。 抗战胜利后,顾祝同的职位继续上升,成为陆军总司令,这个头衔听起来风光,但他的实际指挥能力却经不起考验,在解放战争中,他策划的几次大规模战役几乎都以失败告终,其中最著名的,就是1947年的孟良崮战役,当时,国军的整编74师被解放军围困,师长张灵甫提出一个大胆的战术,希望通过坚守吸引敌军,再由外围友军发起救援合围,但由于顾祝同协调无力,国军内部派系林立,各部队各自为战,最终援军迟迟未到,74师全军覆没,张灵甫兵败身亡,而顾祝同作为总指挥,则被批评为“失职”。 1949年,随着解放战争的失败,顾祝同随蒋介石撤退到台湾,按理说,这样一位屡战屡败的将领,应该被问责,但蒋介石并没有追究他的责任,反而继续重用他,任命他为“国防会议秘书长”等职务,原因很简单:顾祝同没有野心,也不会争权,对蒋介石的依赖和忠诚让他成为一个“安全”的工具人,相比那些能征善战却桀骜不驯的将领,顾祝同的“听话”显然更符合蒋介石的需求。 到了台湾后,顾祝同的生活可谓安稳,他没有实际军权,也不参与政治斗争,每天写字养花,偶尔参加活动,活得相当悠闲,他的长寿也引发了不少议论,有人认为,他能活到94岁,靠的不是身体好,而是一生都没承担过太多责任,也没犯下不可挽回的大错,这种“平庸”的人生,恰恰是国民党内部问题的一个缩影。