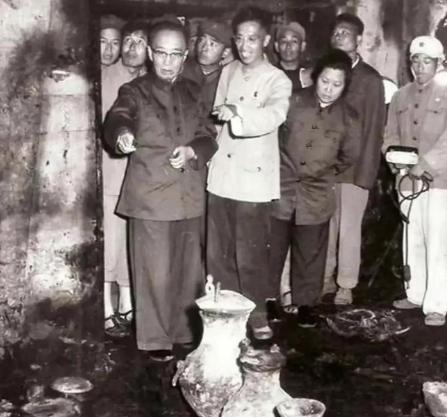

1956年,郭沫若带人挖掘定陵,可不久后,他的妻子和儿子都自杀身亡,参与挖掘的专家也都相继离奇死亡,这是怎么回事? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 上世纪50年代,新中国成立不久,各领域都在快速发展,文化界更是希望通过一些标志性事件,展示中国历史的辉煌,于是,发掘帝王陵墓的计划被提上了日程,当时,中科院院长郭沫若和明史专家吴晗成为主导者,他们认为,打开帝王陵,可以挖掘大量文物,丰富博物馆的藏品,同时也能获取宝贵的历史资料。 这一计划遭到了考古专家的强烈反对,专家们的担忧很明确,那个年代的技术水平不足以保护出土的文物,贸然挖掘只会加速损毁,但郭沫若和吴晗坚持认为,探索历史的价值远大于风险,最终,国务院做出了折中的决定:选择规模较小的定陵作为试点,为后续工作积累经验。 挖掘工作于1956年正式启动,考古队在定陵周围寻找了几个月,终于发现了地宫入口,经过一年的艰难清理,他们打开了金刚墙,进入了沉睡300多年的地宫,当考古队员看到里面的景象时,所有人都感到震撼不已,三具棺椁并排安放,周围堆满了金银器、瓷器、丝织品,还有万历皇帝的龙袍,上面的金丝龙纹在手电筒光下闪闪发亮。 但这样的喜悦只维持了短短几分钟,随着地宫被打开,空气迅速涌入,原本保存完好的丝织品开始迅速氧化,龙袍的边缘很快变黑,绸缎变得脆弱,一碰就掉渣,锦缎等其他织物则直接化成灰,或者粘连成团,完全无法分离,考古队没有恒温恒湿的设备,只能用布简单覆盖,却无济于事,眼睁睁看着这些文物一点点毁坏。 更让人痛心的是木质棺椁的遭遇,万历皇帝和两位皇后的棺椁由珍贵的金丝楠木制成,原本打算妥善保存,但后来因为没有合适的存放条件,这些棺椁被当成废料丢弃到了山沟里,附近的村民将这些木材捡回家,有的用来烧火,有的做成了家具,而皇帝和皇后的遗骸则因为历史上的特殊时期,被拖出地宫公开焚毁,彻底失去了研究价值。 定陵的挖掘原本是为了保护文化遗产,但却因为技术手段的缺乏,造成了严重的损失,当时的考古队并没有恒温恒湿的保护箱,也没有专业的文物修复技术,面对这些从未见过的精美文物,他们只能手足无措,统计显示,光是丝织品就毁掉了三分之一,其中许多是今天再也无法复制的明代工艺品。 这次事件的影响远不止文物被毁那么简单,发掘工作结束后,考古界开始了深刻的反思,考古学家意识到,发掘一座古墓并不是难点,真正的挑战在于如何保护出土的文物,没有成熟的技术和完善的制度,挖掘就会变成无可挽回的灾难。 为了避免类似的悲剧再次发生,国家迅速调整了政策,周总理当时明确下令,十年内不准主动发掘任何帝王陵墓,这一政策后来被长期延续,直到今天,除非遇到特殊情况,比如基建施工或者文物即将被破坏,中国再也没有主动挖掘过任何帝王陵墓,即使是像秦始皇陵这样充满诱惑力的古墓,也只是采取保护性措施,没有动过一锹土。 定陵的教训也推动了文物保护技术的进步,几十年来,中国考古界在文物保存和修复领域取得了巨大成就,2019年,国家文物局启动了定陵文物的修复计划,建造了恒温恒湿的地下文物库,幸存的丝织品终于得到了妥善的保护,如今,游客在定陵看到的很多文物,其实是用三维扫描技术制作的复制品,通过现代科技,大家可以了解历史,而不需要直接触碰真品。 信息来源:新京报——明定陵:帝陵文化的探秘与惋惜