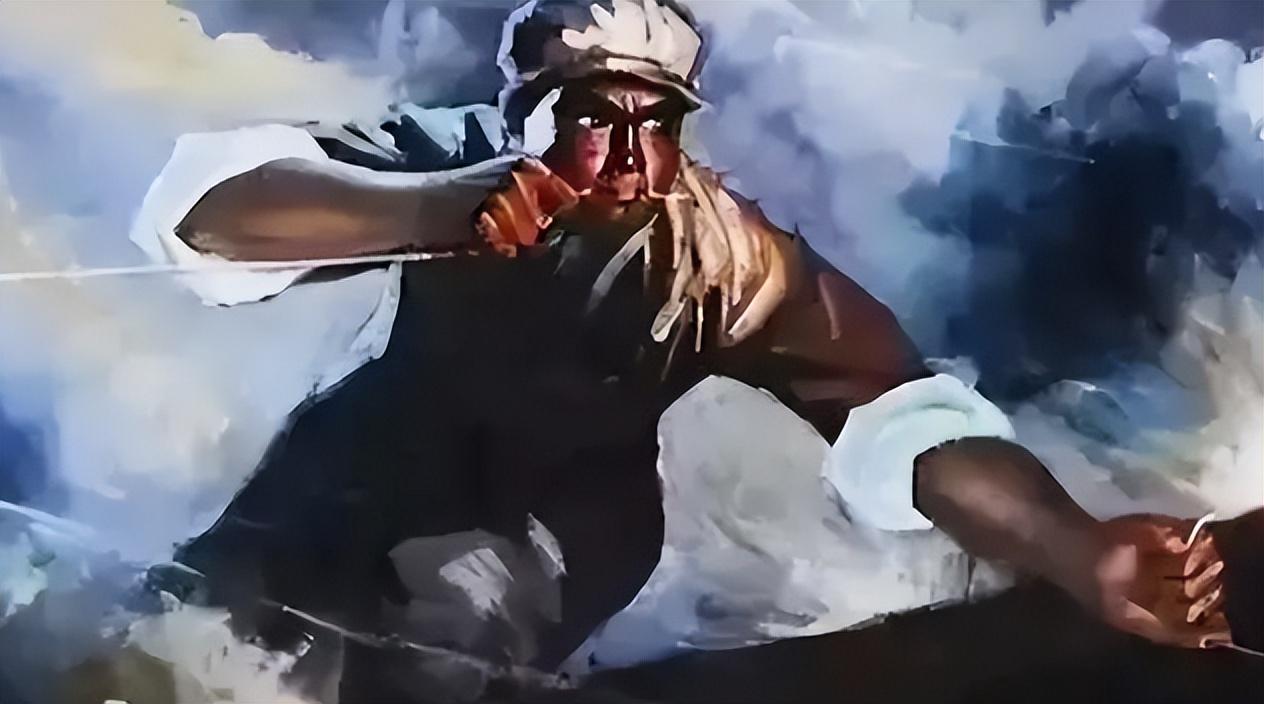

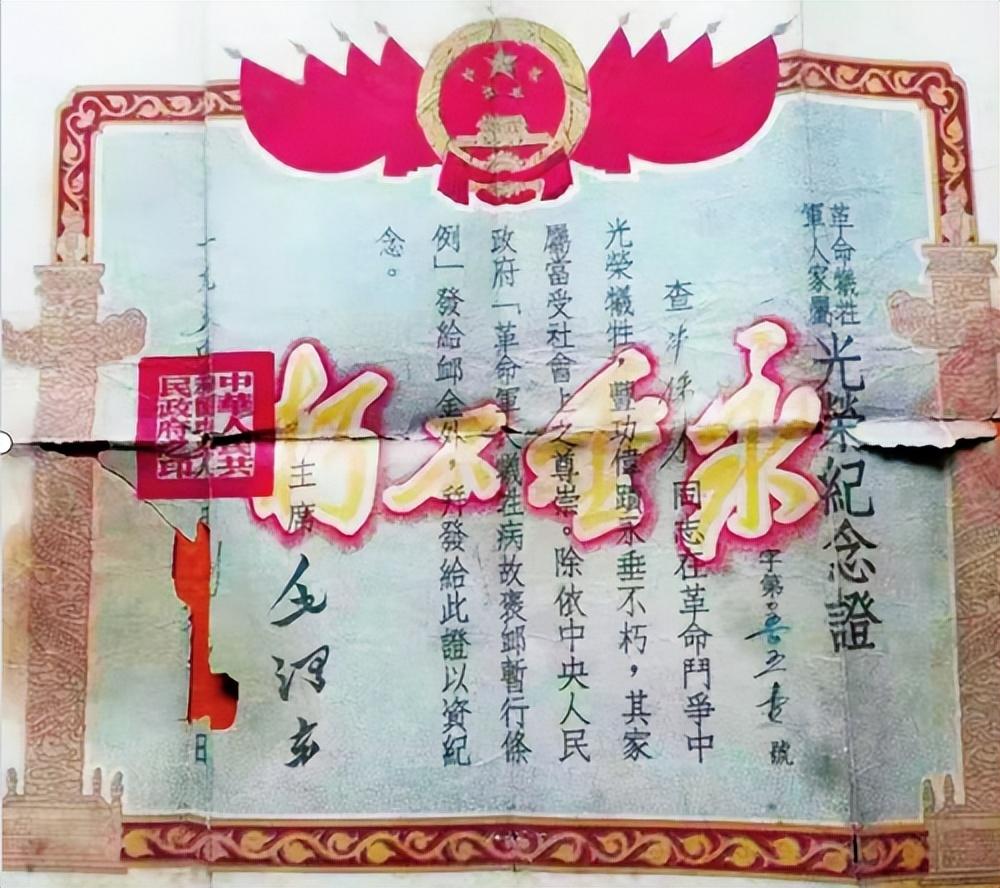

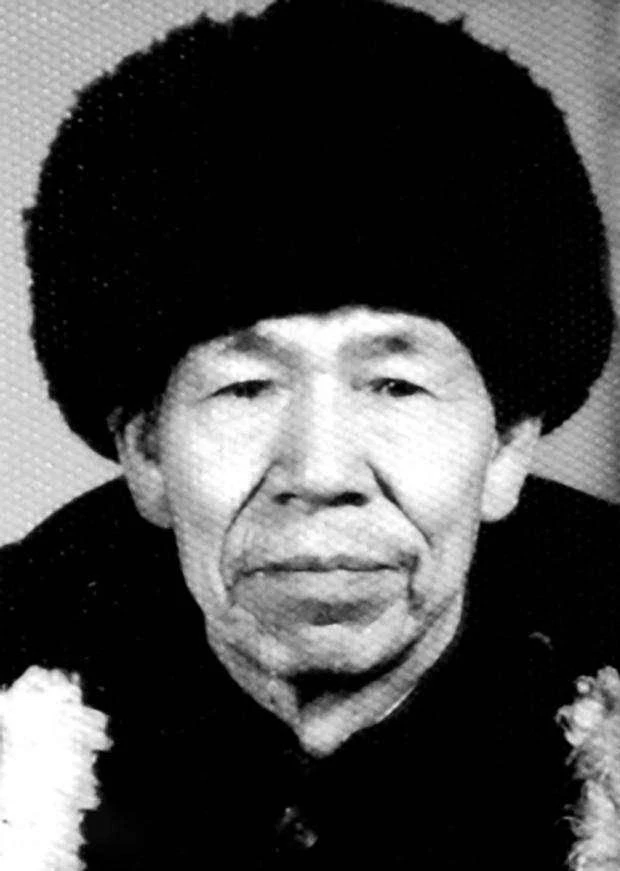

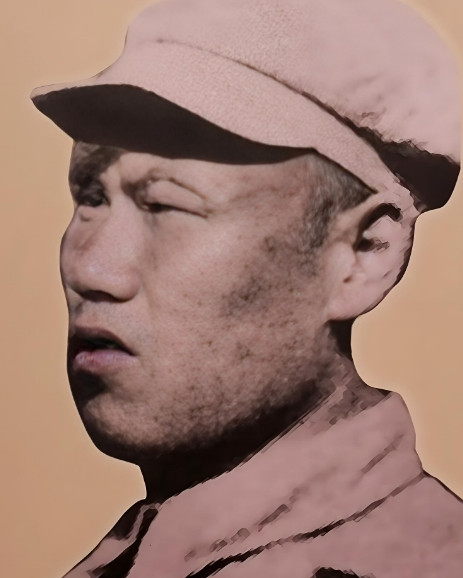

1952年,在上甘岭战场上,一位首长打电话到前线慰问战士们,却被通信兵怒怼打断,直言让首长说正事,当时在场的战士们都纷纷感到惊讶,一个通信兵怎么敢那样跟首长说话,他哪来的勇气? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1952年10月,朝鲜上甘岭阵地被炮火笼罩,坑道里黑暗潮湿,泥土和炸药的味道混在一起,连呼吸都带着呛人的灰尘。 深夜,指挥所里电话铃声骤然响起,军长秦基伟拿起听筒,想对前线的战士们说一句“同志们辛苦了”。 话音刚落,听筒那头突然传来一声吼叫:“首长,别啰嗦了!快说正事!”声音带着沙哑的急切,像是从电流里炸出来,震得坑道里的参谋们一愣,全都抬头盯着电话,谁也不敢出声。 秦基伟愣了一下,却没有生气,他沉默片刻,迅速下达了炮火指令,电话那端“滋滋”的杂音夹着呼吸声,显然随时可能中断。 等命令发完,那吼声再没有传来,只剩下一片静寂,军部里的人这才反应过来,那是前线通信兵牛保才,他在坑道里,用命接着电话线。 牛保才是山西人,25岁,15军45师135团电话班的副班长,他和战友负责维护从指挥所到前沿阵地的电话线,敌人的炮弹像雨点一样落下,三天两头把线路炸断。 每次炮声稍弱,他就背着一捆电话线冲出去,趴在碎石和泥浆里找断点,冒着随时可能落下的炮弹把接头缠好,电话线是指挥的命脉,断一分钟,前沿阵地就可能被孤立。 那天晚上,线路第十一回中断,牛保才拖着工具箱钻出坑道,刚爬上山脊,一发炮弹炸在身后,碎石卷着泥沙砸下来,他的左腿被炸断了半截,血立刻顺着泥水流淌。 他咬着牙爬了三十米,找到断线,发现两头差了一米,他没法回去拿备用线了,时间也不允许,他把铜线剥开,一头咬在牙齿上,另一头攥在手里,电流穿过身体时,他浑身抖得厉害,嘴角渗出血,但线路接通了。 坑道里的团长用这三分多钟,把反击命令传到前沿,前沿阵地的火力重新响起,美军的进攻被打了下去。 等战士们找到牛保才时,他还保持着那姿势,牙齿死死咬住铜线,手指僵硬,眼睛睁着,他用最后的力气,把通话撑到了结束。 在上甘岭,通信兵的危险比步兵还大,别人能躲在坑道里,他们却必须顶着炮火出去接线,电话线一天要断几十次,线路上常常能看到炸出的坑洼和血迹。 军事博物馆里陈列的一段电话线,接头多得像鱼刺,足有五十多个,那是他们抢修留下的痕迹。 不仅是牛保才,整个上甘岭的通信兵都是这样拼命,有个叫胡照春的兵,看到坑道里的战士渴得嘴唇发干,趁着夜色出去找水。 敌人的机枪在山谷里扫射,他一趟趟爬过去,把水壶绑在铁丝上拖回来,棉袄被打穿了六个洞,背回来的水壶一个没破,他五天背回一百二十壶水,嗓子早就哑得发不出声。 无线电也好不到哪去,敌军天天干扰信号,报务员只能掐着炮声的空隙发报,有次师部电台被炸,维修员扑在机器上护住设备,双手满是血还在拧螺丝。 他的衣兜里装着备用保险丝,全连每人分到三根,饿得眼冒金星也不舍得换炒面去吃。 电话线不断地被炸断,通信兵不断地往外冲,白天是炮弹,夜里是冷风,爬在山沟里,身上沾着血和泥。 他们嘴里记着线路的位置,手里攥着工具,生怕慢一步就会让阵地失去指挥,志愿军总司令彭德怀说过:“打仗就是打通讯和后勤。”在上甘岭,通信兵用命把这条“神经”接了起来。 战役结束后,牛保才的遗体被抬下阵地,手里还紧握着断线钳,牙齿上有铜线的痕迹,秦基伟亲手给他盖上军旗。 那段被咬过的铜线如今陈列在上甘岭纪念馆,玻璃柜下的灯光映着焦黑的痕迹,旁边放着一本通信日志,封面上沾着暗色的血迹。 多年后,秦基伟提起那通电话时,眼睛发红,他说:“那吼声不是无礼,是救命。”参谋们也明白,那三分钟,是用血换来的,在战场上,通信兵喊出的每一句,都有生死的分量。 现在,当有人站在纪念馆前听到模拟的电流声,看着那截焦黑的铜线,都会想起那个夜晚。 坑道里,一个年轻的通信兵,咬住铜丝,让指令顺着他的身体传过去,他没留下遗言,那一声“首长,别啰嗦了”,成了他留在世上的最后一句话。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民邮电报——打不垮的通信兵 炸不断的指挥线回望穿越烽火的中国人民志愿军通信战线