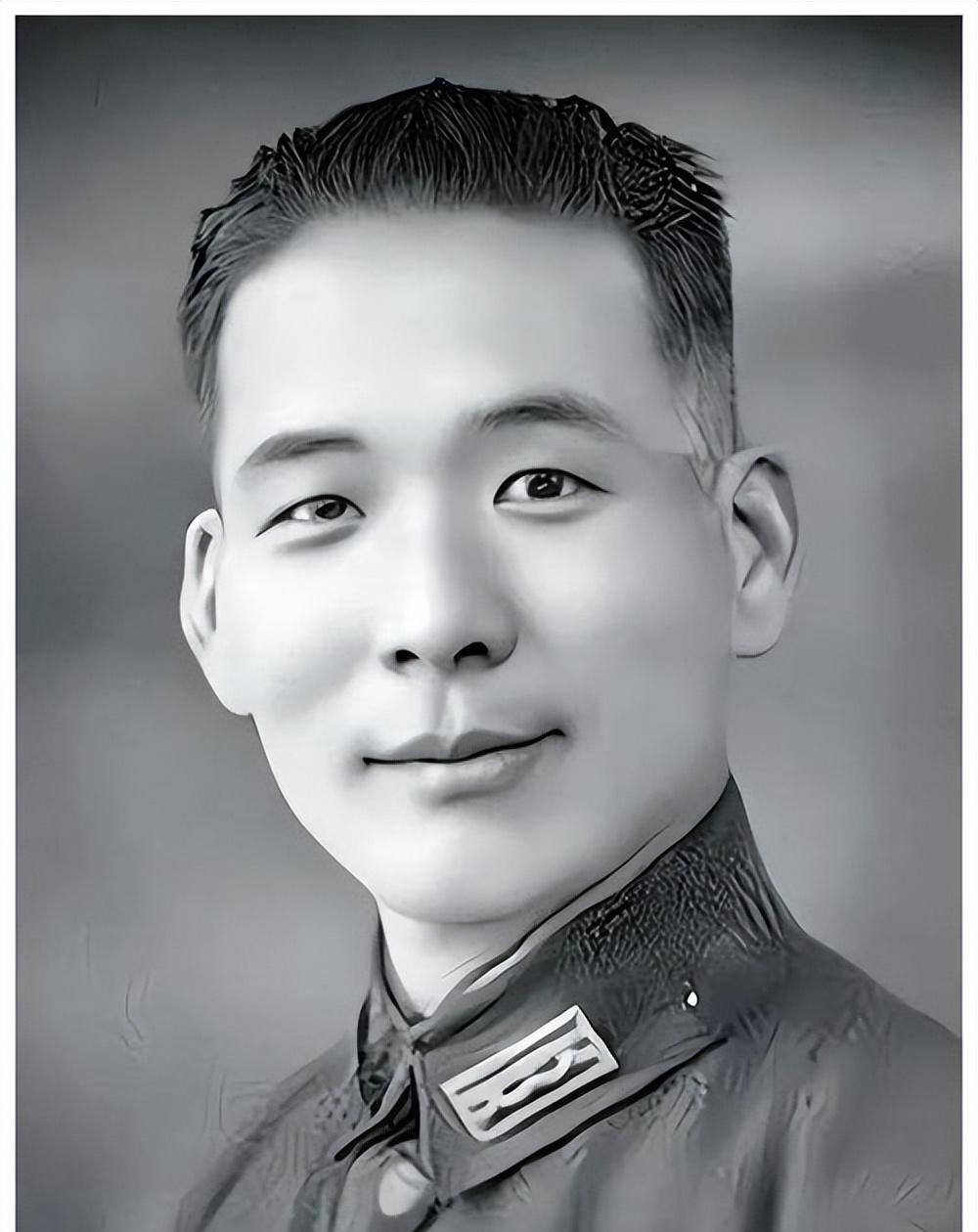

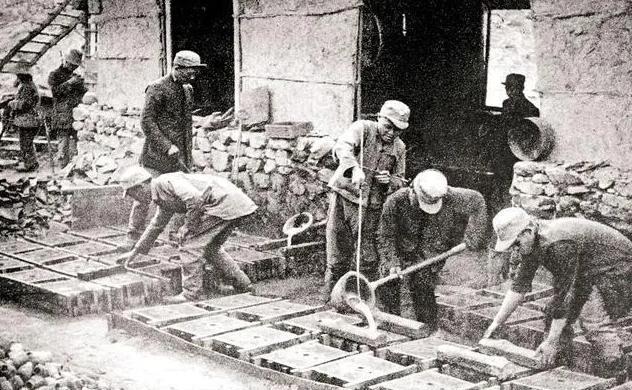

1928年,日本富家女不顾家人反对,远嫁数学家苏步青。哪料,日军侵华期间,富家女竟趁苏步青外出,在家中接待日本军官。 1953 年,上海出入境管理处的工作人员接过米子的入籍申请书,看到 “苏松本” 这个名字时,忍不住多问了一句:“为何要改随夫姓?” 米子笑着回答:“我早已是苏家的人,更是中国的人。” 这句回答背后,是她从日本松本家女儿到中国公民的身份跨越,而这一切的起点,藏在 1920 年代仙台那堂改变命运的数学课里。 彼时的米子还是松本教授的掌上明珠,穿着和服、弹着古筝,过着优渥的富家生活。 一次系里的傅里叶变换讲座上,她被台上中国留学生苏步青的严谨逻辑吸引,讲座结束后追出讲堂,连问两个专业问题。 苏步青后来在回忆录里写道:“那是我第一次见对数学有如此热情的日本女性,她的笔记比许多男生都细致。” 这份学术共鸣成了缘分的开端,他们一起泡图书馆,在雨天的走廊里讨论《几何原本》,连对 “圆周率小数点后十位” 的共同记忆,都成了彼此心照不宣的默契。 当松本教授以 “国籍差异、家境悬殊” 为由反对时,米子第一次对 “松本家女儿” 的身份产生了动摇。她收起和服、剪短头发,搬出宿舍靠教书法谋生,甚至拒绝父亲提供的生活费。 这是她第一次主动剥离原生家庭的标签,选择以 “独立个体” 的身份靠近苏步青。1928 年的婚礼上,朋友送来的中文《几何原理》被她摆在最显眼的位置,比任何金银首饰都珍贵。 “这是我们共同的语言,” 她对苏步青说,而这句 “共同语言”,后来成了他们跨越战火的精神纽带。 1931 年,苏步青提出回国践行 “教书报国” 的约定,米子没有丝毫犹豫。她变卖玉吊坠和银簪时,当铺老板劝她:“这是上好的和田玉,留在日本能卖更好的价钱。” 她却摇头:“我要去中国,这些东西用不上了。” 抵达杭州后,她迅速适应了浙大校舍的简陋生活,苏步青编写中文讲义时,她主动承担抄写工作,甚至为了准确书写数学公式,专门练习中文毛笔字。 当时苏步青正在研究微分几何,手稿常常堆满书桌,米子就按章节整理,还在难懂的公式旁标注日文注释,方便苏步青与日本学者交流,她用这种方式,悄悄搭建起中日学术沟通的桥梁。 1937 年日军上门索要手稿时,米子的身份早已从 “日本富家女” 彻底转变为 “苏步青的妻子”。 她把手稿藏进腌菜坛时,手指被坛口划破也毫不在意,事后苏步青发现她包扎的伤口,才知道她为了守护手稿,曾与日军周旋了半个多小时。 西迁途中失去孩子后,她把最后一块玉吊坠扔进河里,这个动作像是与过去的 “松本米子” 彻底告别。 在贵州破木屋里,她学着吃辣椒面、缝教案袋,甚至用日语教当地孩子认汉字,慢慢活成了 “中国人” 的样子。 当时苏步青在艰难环境中完成《射影曲线概论》,手稿里许多工整的抄录页,都出自米子之手。 1980 年代,已是中国公民的苏松本,常常陪着苏步青参加中日数学交流活动。在一次东京大学的演讲后,有日本记者问她:“后悔当年的选择吗?” 她指着苏步青身边的年轻学者说:“你看,这些中国数学家的成果里,也有我的一份力,这比什么都值得。” 晚年的他们住在上海的老房子里,米子依然保持着泡茶的习惯,只是茶杯从日式瓷杯换成了当年结婚时朋友送的紫砂壶。 苏步青伏案工作时,她会在旁边安静地整理旧讲义,偶尔指出某个公式的抄写错误 —— 这些带着两人笔迹的手稿,后来被捐赠给了浙江大学数学系。 1986 年米子去世后,苏步青把她的照片放在笔筒旁,每天写作前都会看一眼。1991 年,89 岁的苏步青在中日数学会议上,特意提到米子:“没有她的支持,我无法完成那些研究。” 直到 2003 年苏步青逝世,他的书桌上还放着那本米子抄写的《高等代数讲义》,扉页上 “苏松本” 的签名,早已与 “苏步青” 的名字融为一体。 他们的故事,从来不是简单的跨国婚姻,而是两个个体在时代浪潮中,用身份的重构与坚守,书写出的家国情缘。 参考资料: 上海人民出版社.《苏步青传》. 上海: 上海人民出版社, 2003年.