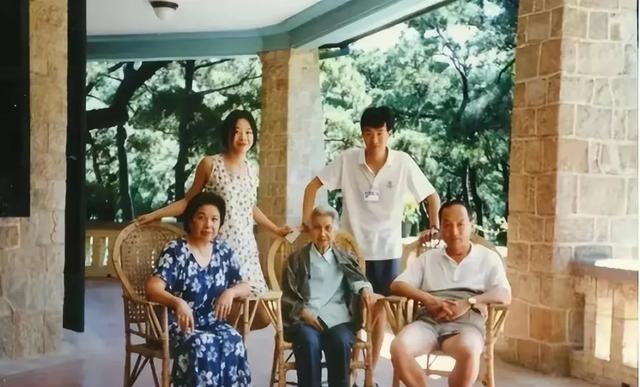

[太阳]1947年,15岁的刘胡兰牺牲时,12岁的妹妹在刑场目睹全过程,她心如刀绞,寸肠肝断,却又束手无策,妹妹之后的生活是如何度过的呢? (参考资料:2020-05-09 澎湃新闻——刘胡兰烈士胞妹刘爱兰逝世,曾多次饰演刘胡兰) 2020年5月3日,一位85岁的老人在山西太原平静离世,后事因疫情一切从简,她的名字叫刘爱兰,一个与中国一段红色记忆牢牢焊在一起的名字,她不仅仅是刘胡兰烈士小三岁的胞妹,她的一生,就是一部个人创伤如何与宏大叙事交织,最终成为姐姐精神“容器”的传奇。 她的人生,从一场血腥的目睹开始,1947年1月12日,在文水县云周西村,叛徒出卖了年仅15岁的刘胡兰,刘爱兰,就在现场,亲眼看着姐姐被反动军阀杀害,这噩梦般的一幕,成了她生命的底色。 一年多后,1948年9月,贺龙司令员特批她入伍,加入第一野战军的战斗剧社,为什么是她?因为她长得太像姐姐了,那神情,那举止,简直就是刘胡兰的翻版,她成了舞台上姐姐的“替身”,更奇特的是,她一人分饰两角——妹妹和姐姐。 每一次演出前,她都会以刘爱兰的真实身份登台,含着泪请求台下的战士们:“请为我姐姐报仇”,这种撕心裂肺的真实,瞬间就点燃了整个剧场,台下的战士们情绪激昂,甚至有一次,一个战士直接跳上台,誓言要复仇,还有人激动得想拔枪打死扮演反派的演员。 这已经不是简单的戏剧了,这是一种情感的献祭,刘爱兰在舞台上,一次又一次地公开重演那场让她心碎的悲剧,把个人的极致悲痛,转化成了能激发集体仇恨与战斗意志的巨大能量。 这部由魏风耗时三天三夜创作的话剧《刘胡兰》,其威力很快被高层注意到,副总司令彭德怀观看时深受触动,一边擦眼泪,一边指示这戏必须在全军推广,贺龙司令员的观察则更具体,他发现这戏对动员青年参军、报考军政大学有奇效。 群众喜爱,宣传作用显著,很快,这部剧的影响力超出了军营,晋南人民广播电台开始频繁播放歌剧版本,它从一个战地宣传工具,迅速升格为一个具有强大政治意义的文化符号,中央宣传部甚至计划让剧社到解放后的北平,为全国性会议进行演出。 而最终为这一切盖上最高权威印章的,是毛主席,早在1947年3月,他在转战陕北途中听闻事迹,就题写了“生的伟大,死的光荣”,可惜在战火中遗失,到了1957年,在刘胡兰牺牲十周年之际,主席再次题词,这八个字,彻底奠定了刘胡兰在国家记忆中的地位。 战争结束后,刘爱兰从动态的表演者,变成了静态的“活模特”,美术界要为刘胡兰塑像,邮政部门要设计主题邮票,都来找她,她成了姐姐形象的视觉蓝本,是那个英雄面容的最后依据。 即便后来她在太原市农建局有了份普通的工作,但“刘胡兰妹妹”这个身份却伴随了她一生,几十年里,她作为最权威的讲述者,在各种活动中一遍又一遍地回忆姐姐的故事。 从创伤的亲历者,到舞台上的情感引爆点,再到国家认可的政治符号,最后成为英雄形象的活体参照和终生叙事者,刘爱兰的人生,以一种极为特殊的方式,和姐姐的牺牲与光荣永远捆绑在了一起,也让自己,成为了那段历史不可或缺的一部分。