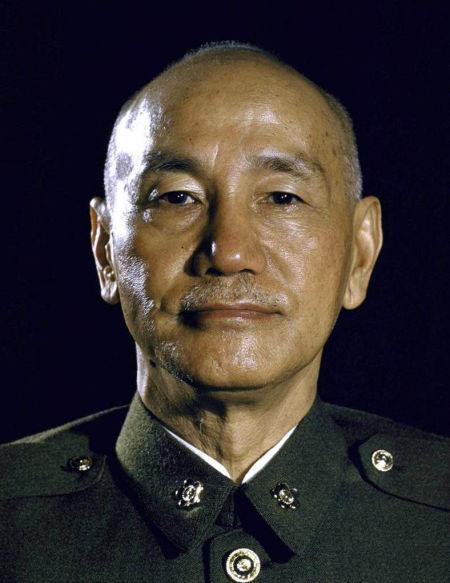

抗美援朝结束后,蒋介石仰天长叹,对儿子蒋经国和一众将领说:在这个世界上,没人是毛泽东的对手,盟国美国说我蒋介石不行? 1953年,朝鲜战场的枪声逐渐停息,停战协议的签署意味着这场惨烈的较量告一段落。对于美苏冷战中的这一场代理战争,世界各方有着不同的解读。 但对于彼时仍占据台湾的蒋介石而言,抗美援朝的胜利却像一把锋利的刀,直接戳破了一个长久以来的幻觉——即只要美国坚定支持,他终将“反攻大陆”,重建“大中华”。 可现实是,当美军在朝鲜战场遭遇人民志愿军的强硬阻击时,蒋介石的角色并非“盟军指挥官”,而更像是一个被边缘化的看客。 抗美援朝期间,蒋介石曾多次向美国表示愿意派兵支援,但美方态度却始终暧昧。华盛顿不想让台海局势更加复杂,也不想激怒新中国,让战争升级为全面冲突。 蒋介石看得明白,美方的“盟友”态度只是出于地缘政治的权宜之计,而非真正的信任或尊重。 眼看人民志愿军在极端艰苦的条件下将以美军为首的“联合国军”打到谈判桌前,蒋的心情可想而知。 他曾高估了自己在美国战略中的地位,也低估了毛主席的战略眼光与新中国的战争潜力。 从战略层面看,抗美援朝是一场极其高风险的决策。新中国刚刚成立,百废待兴,国内外形势复杂。 毛主席却毅然决定出兵,其背后的逻辑并不简单是“援朝”或者“抗美”,而是要捍卫新中国刚刚建立的国家安全边界,同时也要在国际舞台上打响共和国的第一声。 这种胆识与格局,是彼时的蒋介石难以比拟的。蒋在内战失败后退守台湾,虽然在岛内进行了一系列改革,但他始终无法摆脱依附于美国的现实。一旦美国的全球战略发生调整,台湾的安全便悬于一线。 毛主席的高明,在于他能够通盘考虑国家命运的长远利益,而不仅仅是眼前的利弊得失。 抗美援朝之后,新中国在国际社会中的地位发生了微妙变化,虽然仍未被联合国承认,但其“敢打敢拼”的形象深入人心,尤其是在第三世界国家中赢得了广泛尊重。 反观蒋介石,从“亚洲反共先锋”沦为“边缘观察者”,即使再怎么高呼“反攻大陆”,也再没有人认真对待。 蒋介石内心的失落感是复杂的。他曾是国民革命的领袖,曾经掌控全国政权,但在多年战乱和政治斗争后,他的政权被迫退居一隅,靠美援维持。 而对岸的共产党,在极其艰难的条件下推翻了旧政权,又在面对世界头号强国时展现出令人敬畏的战斗意志。 蒋介石深知,毛主席不仅仅是军事上的对手,更是政治与战略上的强者。两人虽然出身不同、理念对立,但在历史格局上,毛主席显然赢得了更大的主动权。 美国对蒋介石的评价也逐渐发生了变化。战争初期,美国对蒋寄予一定希望,但随着战局发展,美国政府开始认为蒋的能力和人望已不足以重新掌控大陆。 他们更愿意将台湾视为“西太平洋的一艘航空母舰”,而非一个可以主导中国命运的政权中心。 这种转变对蒋而言无疑是一种打击。美国说他不行,虽然语言上未必明说,但实际行动却说明了一切。 抗美援朝不仅仅是一场战争,更是一道历史的分水岭。它让新中国在世界面前站稳了脚跟,也让蒋介石彻底看清了自己在国际棋局中的位置。 在这场较量中,蒋介石认输了,至少在内心深处,他知道,毛主席的确不是他能对付的对手。或许他不会公开承认,但那一声长叹,恐怕并非只是对现实的无奈,更是对自己过去判断的深深怀疑。 毛主席之胜,不仅在枪炮之间,更在于他能洞悉历史的潮流,并将之转化为政治实践。 蒋介石虽有雄心,却未能把握时代的主线。这场战争结束之后,两岸的命运虽然暂时停留在分治状态,但从战略主动权而言,新中国已然占据了上风,而蒋介石只能在岛内继续等待那永远不会到来的“反攻时机”。