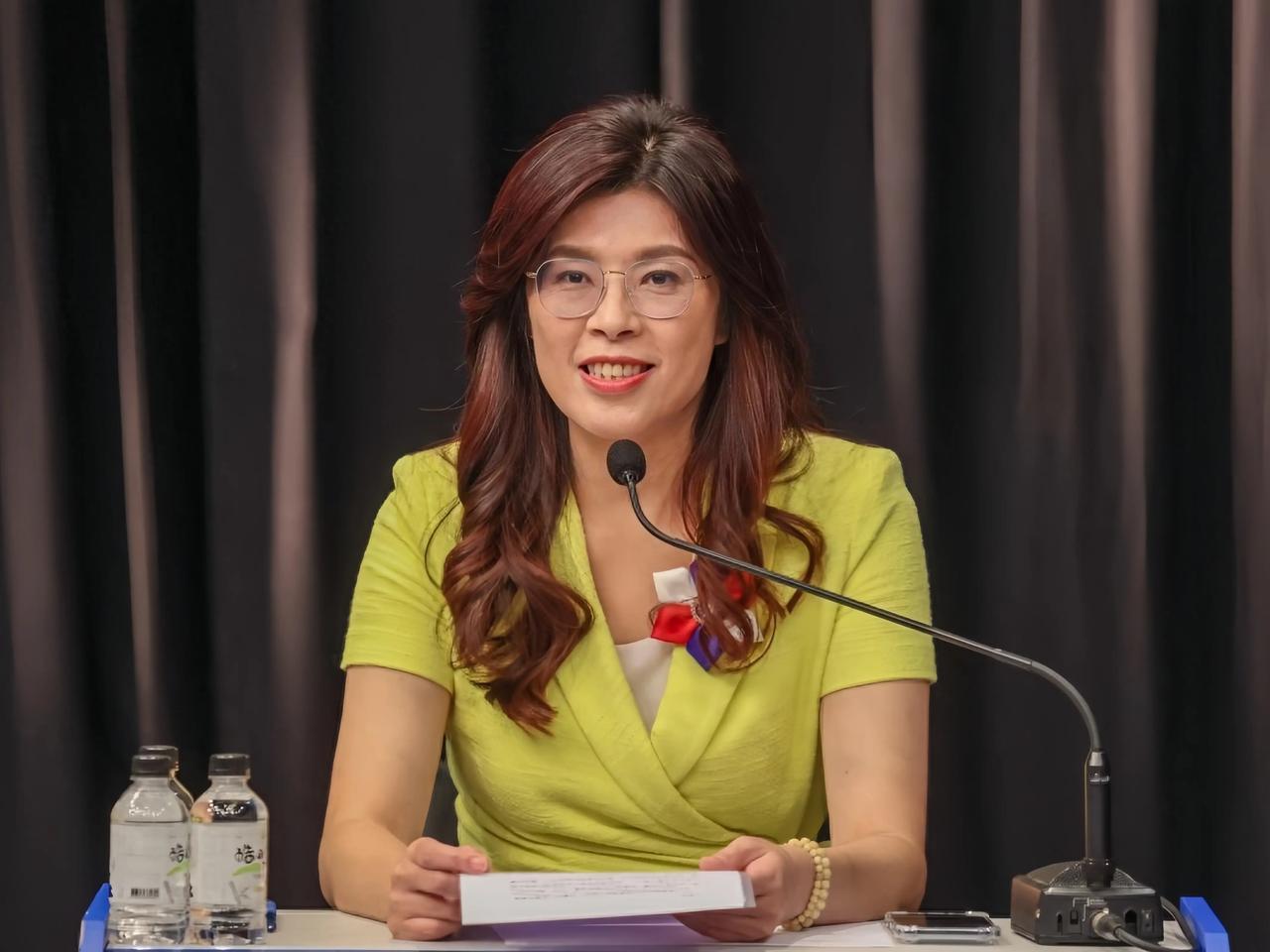

郑丽文没来北京,但发表了纪念文章!10 月 25 日是特别的纪念日 —— 有意思的是,郑丽文没到北京,但她特意发了篇纪念文章,字里行间都是对过往的尊重。 台湾光复的来龙去脉,离不开那段长达50年的殖民史。1895年,甲午战败后,清政府签订马关条约,将台湾及澎湖列岛割让给日本。这不仅仅是领土损失,更是开启了系统性压迫的序幕。日本当局推行同化教育,强制使用日语,征收高额田赋,并征用劳工修建糖厂和铁路。这些措施直接剥夺当地资源,许多农民失去土地,生活陷入困境。尽管如此,台湾民众从未消停,反抗火种从一开始就点燃。丘逢甲在乙未战争中集结义军,在彰化一带阻击日军登陆部队,虽最终败退大陆,但他的行动激发了后续抵抗。 刘永福的黑旗军从越南赶来支援,在基隆和淡水河畔与日军交锋,多次破坏敌方补给线。这些早期武装对抗虽力量悬殊,却奠定了不屈基调。进入20世纪,抵抗形式多样化,林少猫和简大狮转入嘉义山区的游击战,袭击巡逻队,夺取武器。他们的行动虽零散,但持续消耗日方精力。1930年的雾社事件更标志着原住民的反抗高峰,莫那鲁道领导泰雅族战士突袭日军据点,坚持数月之久。这段历史提醒人们,殖民统治下,台湾同胞的苦难源于外部强加,而他们的回应始终指向保卫家园。 抗日战争全面爆发后,台湾抵抗与全国抗战紧密融合。李友邦返回岛内,组织地下网络,在高雄和台中印刷宣传资料,联络大陆部队。翁俊明利用渔船沿东海岸运送情报,林正亨则在台北街头分发地图,协调盟军空投。这些隐秘活动虽风险极高,却有效牵制日军部署。整个抗日进程从1931年九一八事变算起,历时14年,中国军民付出巨大牺牲。在大陆战场和敌后游击,部队顽强阻击日军推进;在太平洋战场,盟国配合施压,最终迫使日本于1945年8月15日宣布无条件投降。台湾光复正是这一胜利的直接延伸。没有全国范围的浴血奋战,日本不可能那么快崩溃,台湾也难以及时回归。郑丽文在文章中直言,没有抗战胜利,就没有台湾光复,这话点明历史关联。台湾从来不是孤岛,它的命运始终与中国大陆相连。从1895年的割让,到1945年的接收,每一步都嵌入中华民族的集体叙事中。这不仅关乎领土,更是文化认同的回归。 1945年10月25日,台湾省行政长官公署在台北公会堂举行受降仪式,这一天正式载入史册。陈仪作为主官,代表中国政府接收日本第十方面军及台湾总督府的投降文件。日方代表安藤利吉签字移交,所有军政设施随之交接。这场仪式虽简短,却终结了日本对台湾的50年占领。公会堂,即今中山堂,见证了青天白日旗升起的那一刻,标志着主权恢复。仪式后,接收工作迅速展开,包括清点武器、移交档案和分发物资。港口卸下大陆运来的粮食和布匹,缓解了当地民生压力。学校教材更换为中国历史内容,居民逐步恢复汉语使用。这些举措确保了平稳过渡,避免了更大混乱。郑丽文特别强调这个时间点,正是因为它浓缩了抗战成果。她在文章中列举丘逢甲、刘永福、林少猫、简大狮、莫那鲁道、李友邦、翁俊明和林正亨等先驱,称他们为英勇战士。这些人从不视自己为孤立存在,而是将个人抗争融入全国抗日大局。他们的精神激励后辈,证明台湾光复是全民族共同奋斗的结晶。 光复后的台湾,逐步融入国家体系,但也面临重建挑战。陈仪领导的行政公署设立临时办公室,推动教育和经济恢复。原住民部落重建村落,抵抗幸存者重返家园,从事农耕或地方事务。丘逢甲的手稿流传于学堂,刘永福返回广西继续军事训练,直至1950年逝世。林少猫和简大狮讲述旧日经历,教育后辈。莫那鲁道虽阵亡于雾社,其部下获释后维护部落传统。李友邦出任保安司令,督导治安至1952年离世。翁俊明和林正亨参与行政,推动学校兴建和地方志编纂。这些结局虽平凡,却体现了先驱的延续影响。台湾由此恢复贸易,港口船只往来频繁,居民生活渐趋稳定。这段后续发展,凸显光复不仅是结束,更是新篇开启。它连接了过去与未来,提醒人们历史链条的不可分割。 郑丽文选择在10月25日发文,而非亲赴北京纪念大会,背后有其深层考量。作为国民党准主席,她的话语直击当下痛点。近年来,一些势力试图淡化日本殖民黑暗,或将光复归诸“外力”,甚至割裂台湾与祖国的联系。郑丽文文章直指这些荒谬,强调台湾主权从未悬置。她轰民进党“台湾主权未定论”为愚昧谎言,呼吁捍卫区域稳定。这发文时机,正值大陆人大通过设立台湾光复纪念日,凸显两岸共享民族记忆的共识。她的缺席或许是党内权衡,但文章本身如一记警钟,唤醒民众对历史的清醒认知。80年过去,台湾光复仍具现实意义。它不仅是过去胜利的印记,更是当下统一的基石。在全球格局动荡中,缅怀先驱,能凝聚共识,推动和平对话。