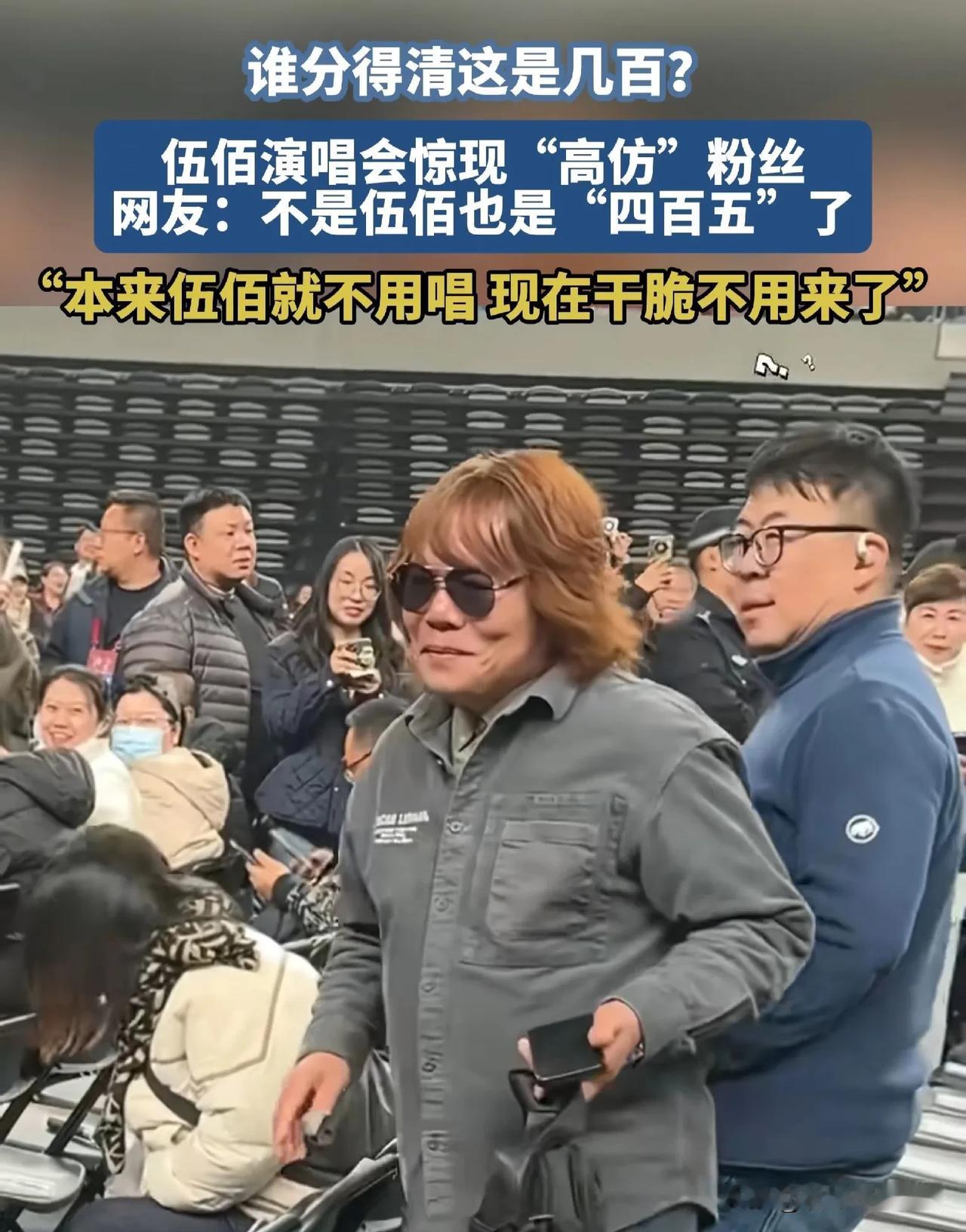

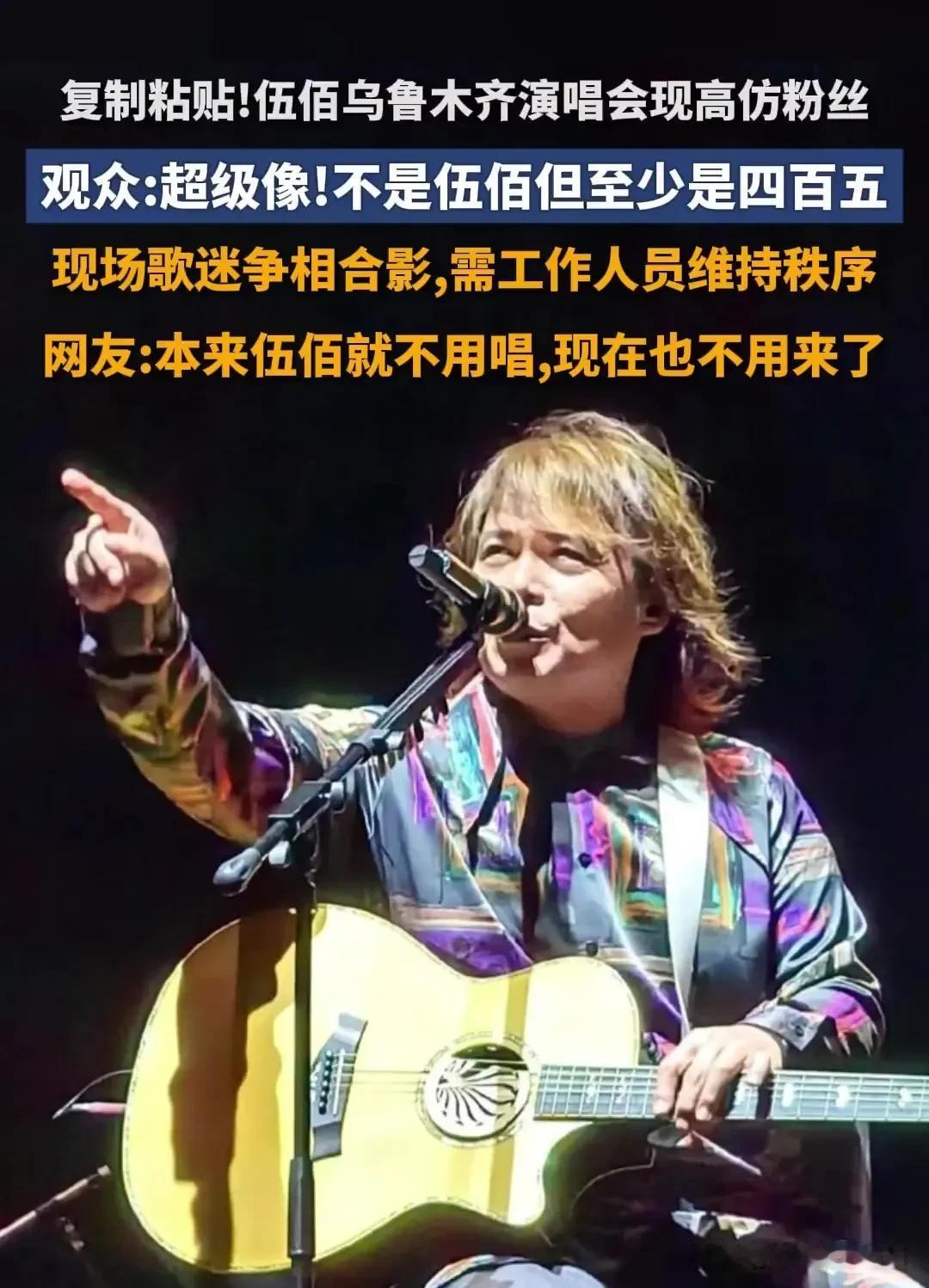

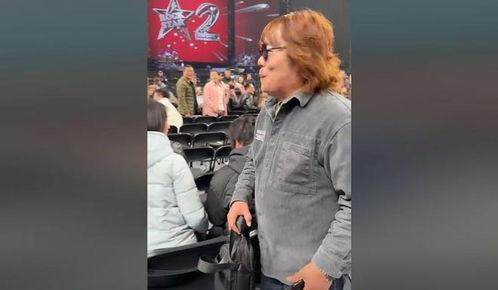

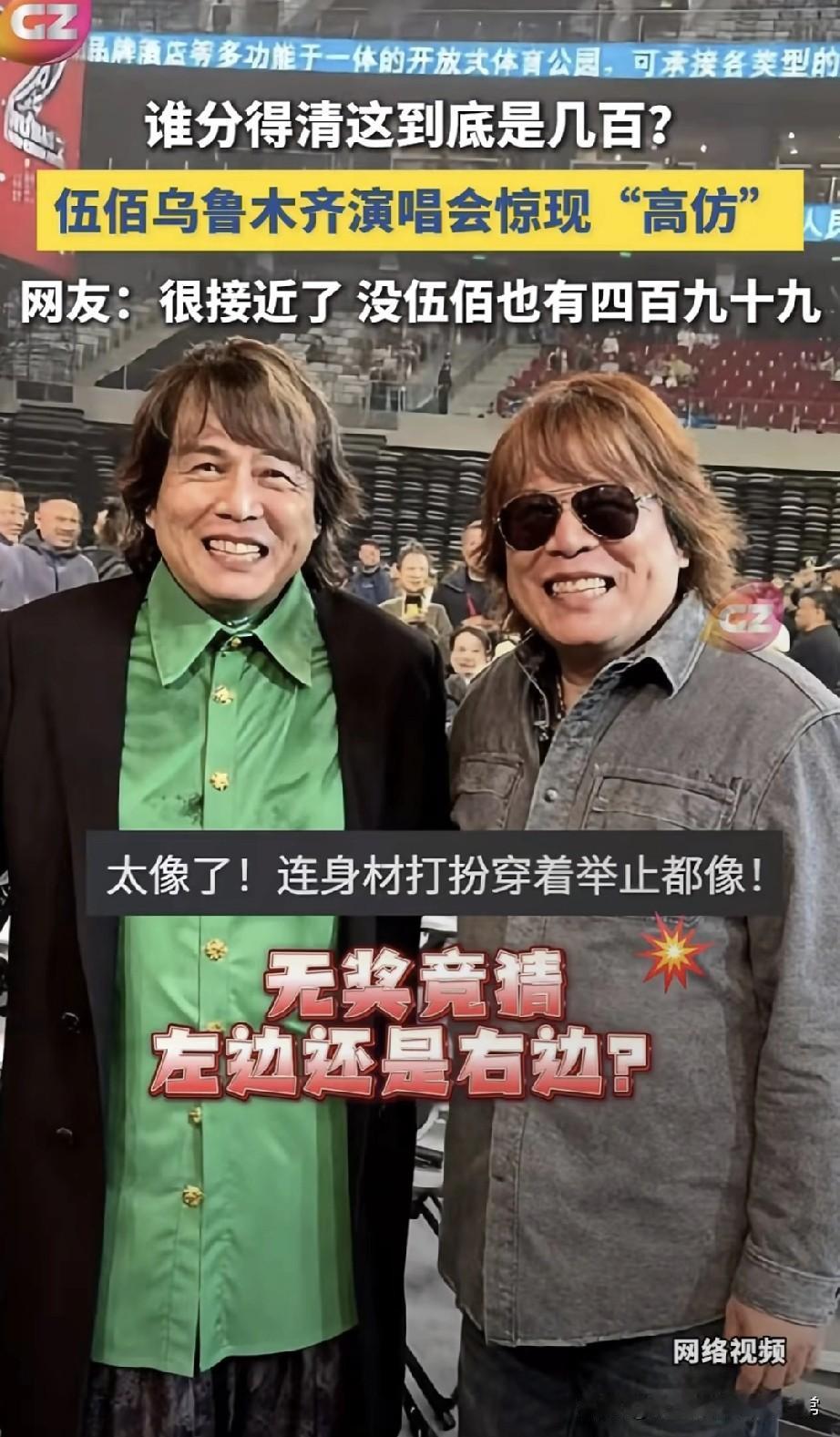

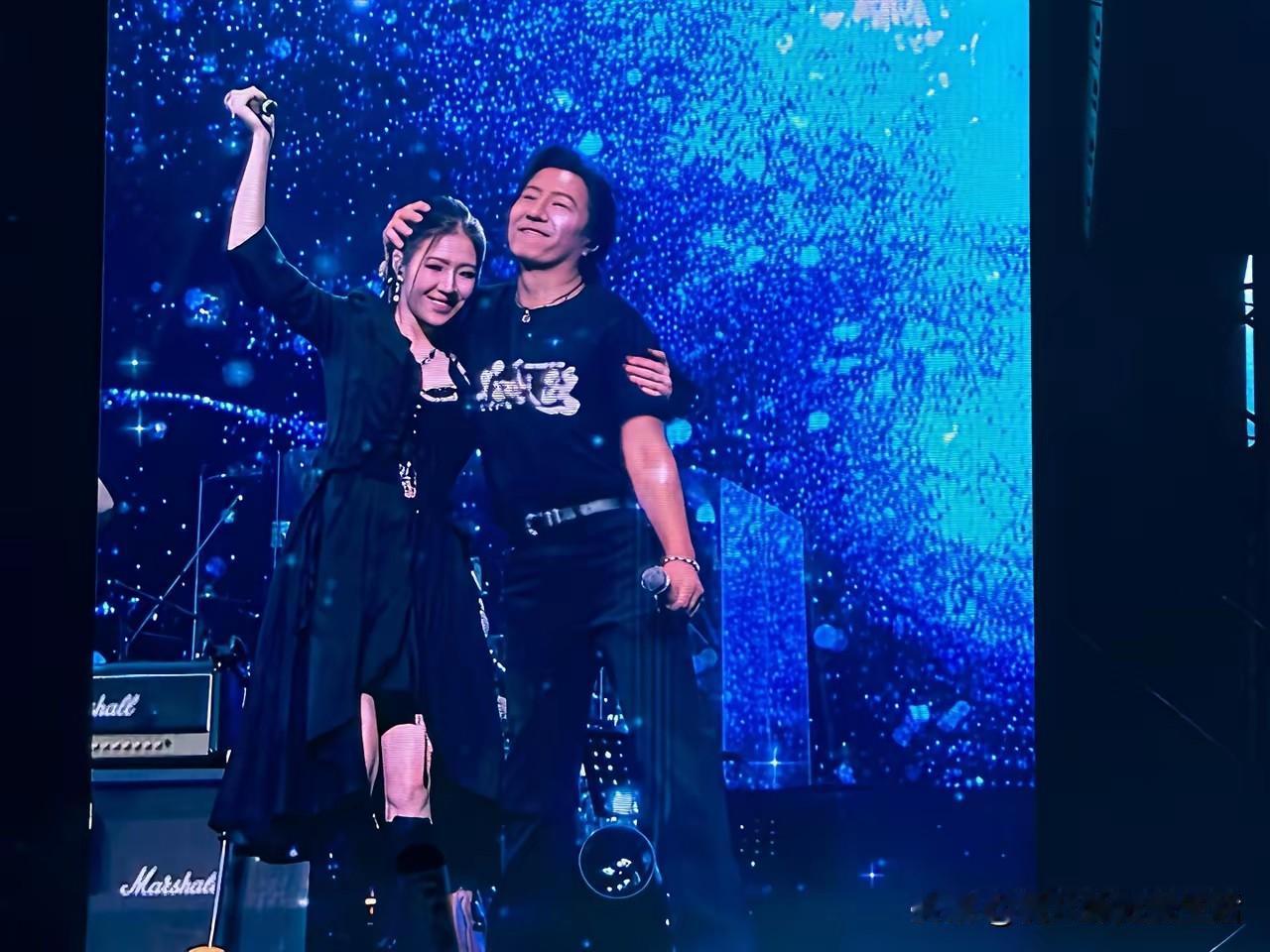

伍佰估计怎么都想不通, 新疆演唱会来了一个高仿版的伍佰, 却让自己尴尬了起来。不是因为长得太像,而是网友的那句,不是爱让观众唱吗,下次直接不用来现场,让替身帮他来开演唱会! 这事儿说起来,得先看看那位“新疆伍佰”到底有多像。他戴着伍佰标志性的黑框墨镜,留着同款红棕色长发,身上穿的深色外套版型都和舞台上的伍佰如出一辙,连走路时随性的姿态都复刻得丝毫不差。 演唱会现场,远处的观众举着手机拍照,根本分不清哪个是真唱将哪个是粉丝,连保安都忍不住多打量他几眼。 后来这位粉丝自己回应,说就是单纯喜欢伍佰的音乐和造型,特意打扮成这样来赴这场音乐之约,没料到会引发这么大动静。 网友的调侃看似扎心,实则戳中了伍佰演唱会最独特的底色。这些年,伍佰的演唱会早就不是传统意义上的“歌手唱观众听”模式。 《浪人情歌》刚起前奏,第一句歌词就被全场观众接了过去;唱到《梦醒时分》,他只需要吐出“你说”两个字,余下的旋律会被数万人的声音无缝衔接,这首歌甚至被歌迷戏称为《你说》。 他站在台上,常常放下麦克风,手指一抬一落当起指挥,看着台下荧光棒组成的海洋随着歌声起伏,自己反倒成了“最资深的观众”。 这种模式不是凭空出现的,背后藏着伍佰三十五年音乐生涯的积淀。 刚出道时,他就想写能打动普通人的歌,那些关于离别、打拼、豁达的歌词,精准击中了机车行小弟、卡车司机这些群体的心声。后来《Last Dance》因为一部影视剧翻红,又把“95后”“00后”拉进了他的音乐世界。 不同年龄段的人在他的歌里找到共鸣,演唱会自然成了集体情感释放的出口——70后想起打拼的青春,80后念起懵懂的爱恋,90后则在旋律里打捞剧里的感动,所有人的声音混在一起,就成了最特别的合唱。 伍佰自己从没觉得“不用唱”是种尴尬,反而把这当成和观众的默契。他在广州演唱会上特意澄清,这不是合唱是“对唱”,台下的每个人都是“特别来宾”。 演出时他会俏皮地提醒观众“放松点,不然最后没声音”,安可环节又会妥协“来来来,唱完这首我再下班,记得看地铁时间”。这种松弛感让观众更放得开,有场次结束后全场亮灯了,大家还在自发合唱《挪威的森林》不肯走,他就站在台边静静陪着,直到最后一个音符落下。 “高仿伍佰”的出现,不过是这种热情的极端体现。那位粉丝不是专业模仿者,平时就爱这种风格,这次只是把对偶像的喜欢具象化到了打扮上。 网友戏称他“就算不是五百也有四百五”,玩笑背后藏着的是对这种追星方式的认可——不是围追堵截,而是用靠近偶像的方式表达热爱。甚至有人调侃该签下他轮流演出,这种说法看似离谱,实则是对伍佰音乐生命力的最高肯定。 没人真的觉得伍佰可以不来。网友的调侃,本质是在夸他的音乐足够有穿透力,能让观众从“听众”变成“参与者”。其他歌手担心假唱被抓,伍佰却根本没机会假唱——观众的声音太实在,任何虚的都藏不住。 他的演唱会从不是单向的表演,而是一场跨越年龄的“青春回声”,伍佰是发起者,观众是共同的完成者。少了他这个“指挥家”,这场狂欢根本无法成型。 这场乌龙事件能发酵,恰恰说明伍佰的音乐早已超越了个人作品的范畴。它成了一种符号,连接起不同年代的记忆与情感。那位“高仿伍佰”只是个引子,真正让大家津津乐道的,是伍佰与观众之间那种无需言说的默契,是老歌在新世代里依然鲜活的生命力。 音乐的价值从不在舞台上的某个人,而在那些被旋律打动的人心里。伍佰的“不用唱”,是他给观众的尊重;观众的齐声合唱,是对他最好的回应。“高仿”再像,也复刻不了这份跨越三十五年的音乐共鸣。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。