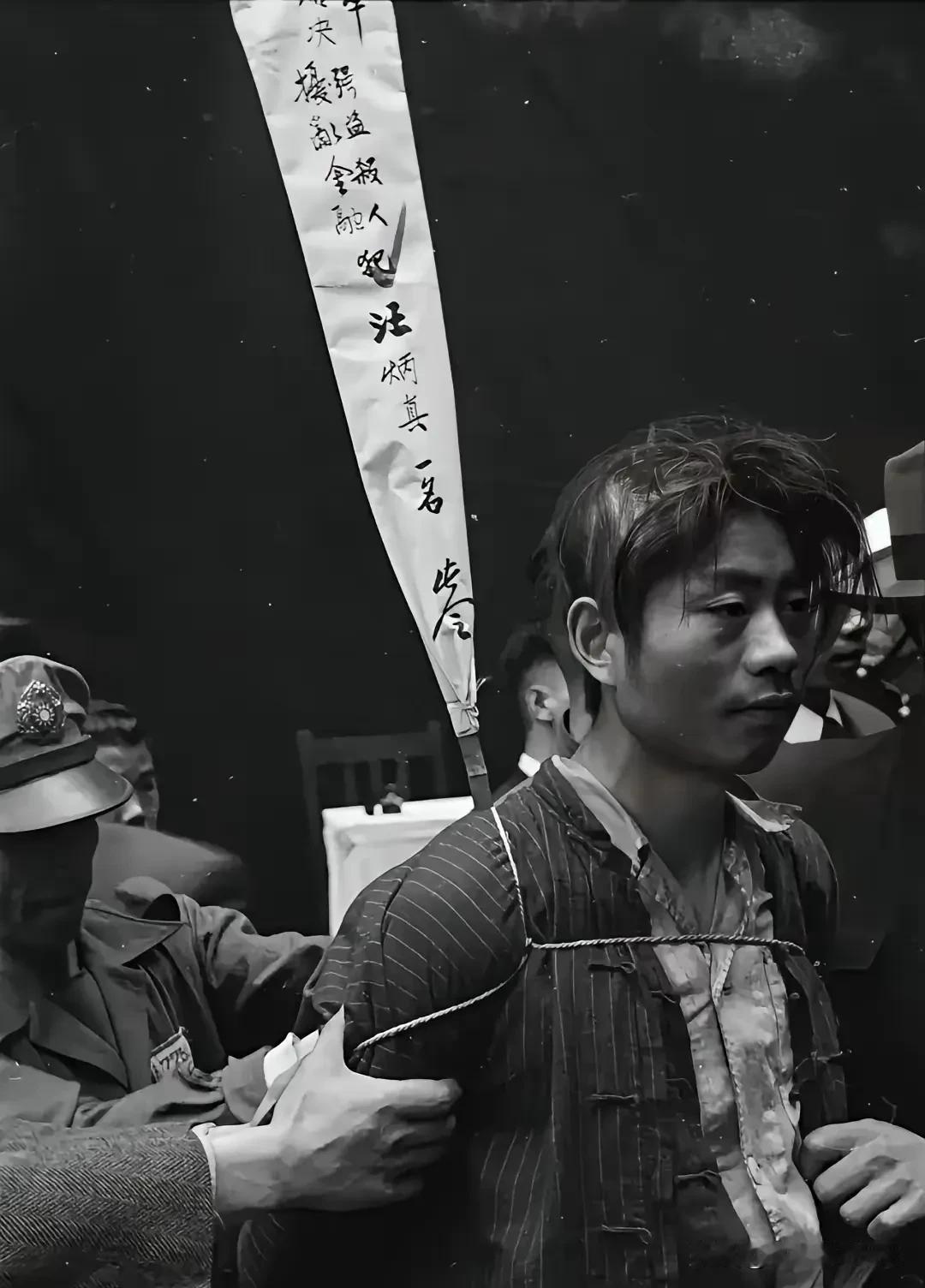

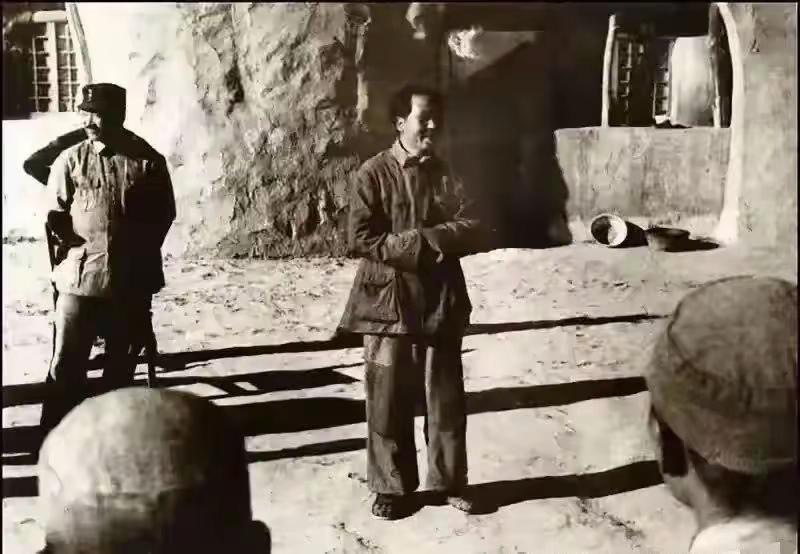

十六天,他们没能等到! 1949年5月11日的上海,宋公园刑场,十名倒在黎明前的革命烈士。 透过美国记者福尔曼的镜头,记录了汪炳真、朱大同等十名烈士的英勇就义的惨烈场景。 这一天,距离上海解放仅剩十六天。 解放军的炮声已在城郊隐约可闻,国民党守军知道败局已定,正借着最后的权力疯狂报复,留给共产党一个破碎的上海成了他们最后的执念,而革命者的鲜血成了他们绝望的祭品。 宋公园彼时还是安葬宋教仁的墓地,却被反动当局强征为刑场,成了上海解放前夕最大的革命者殉难地。 十人中的朱大同,那时正背着汉奸的骂名。围观群众的愤怒呼喊声里,他却笑得坦然,这份从容被福尔曼精准捕捉。没人知道,这个1907年生于安徽萧县贫苦农家的汉子,1928年就入了党,一直在敌后潜伏。 蒋介石发动政变后,他假意投敌获取信任,那些抓捕同志阻击新四军的恶行,全是与组织串通好的戏码,手上从未沾过同胞鲜血。抗战时被俘,日军严刑拷打没能撬开他的嘴,反倒造谣言说他投敌,让他背上千古骂名。 他默默扛下一切,继续偷偷打鬼子,前后参与战斗四十四次,击毙俘获敌伪七百多人。1949年4月,他忙着策反国民党将领迎接解放,暴露后被捕,直到牺牲都没等来洗清冤屈的那天。 汪炳真的名字虽未留下太多细节,却代表了那群无名地下工作者的群像。 他们或许像陈尔晋那样,顶着国民党高级军官的头衔,悄悄搜集布防情报,为了不连累工人兄弟,主动放下武器束手就擒;或许如冯瑞祥一般,一边组织印染厂工人护厂,一边秘密联络起义部队,把工厂物资和人员资料保护得完好无损。 他们白天是教员、是职员、是军官,夜里就成了传递希望的火种,稍有不慎便是灭顶之灾。 被捕后的酷刑没能摧毁他们的意志。特务们用尽刑具,把骨头打断、皮肤撕裂,却撬不开一句供词。 朱大同在狱中得知解放军逼近的消息,反而更坚定了信念,他知道自己看不到解放,但后代一定能。汪炳真给家人留下的最后字条里,没有怨言,只有勿念,国事为重的嘱托,字迹因手骨被打断而歪歪扭扭,却字字千钧。 福尔曼站在人群外围,握着相机的手在颤抖。这位见证过无数战场的记者,后来在笔记里写道,他见过战败者的狼狈,却从没见过这样从容赴死的人。 镜头里,朱大同整理好衣襟,汪炳真挺直了脊梁,十个人并肩而立,没有一人低头。枪声响起的瞬间,有人还在高呼口号,声音穿透了上海的阴霾。 他们牺牲后,反动当局想掩盖罪行,草草处理遗体。直到5月27日上海解放,陈毅市长第一时间下令寻找烈士遗骸,得知朱大同的事迹后,这位铁骨将军当场泣不成声。 1950年,中央正式追封朱大同为烈士,那些压在他身上的污名终于被洗去,就像他生前坚信的那样。后来,包括这十人在内的四十三位宋公园殉难者,全部被追认为烈士,遗体从虹桥公墓迁到龙华烈士陵园,永远接受后人缅怀。 福尔曼的照片后来传遍世界,人们从那些赴死的身影里,读懂了中国革命为何能成功。 不是因为武器精良,而是因为有一群人愿意为信仰扛下误解、直面死亡,哪怕离胜利只剩十六天,也绝不退缩。他们没能等到解放那天的朝阳,却用生命为后人铺就了迎向光明的道路。 这些烈士的故事,不该只停留在历史资料里。他们的隐忍、忠诚与勇气,是刻在民族骨血里的力量。正是无数这样的人倒在黎明前,才换来了后来的安稳岁月。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

留心

你这满篇错字都对不起先烈