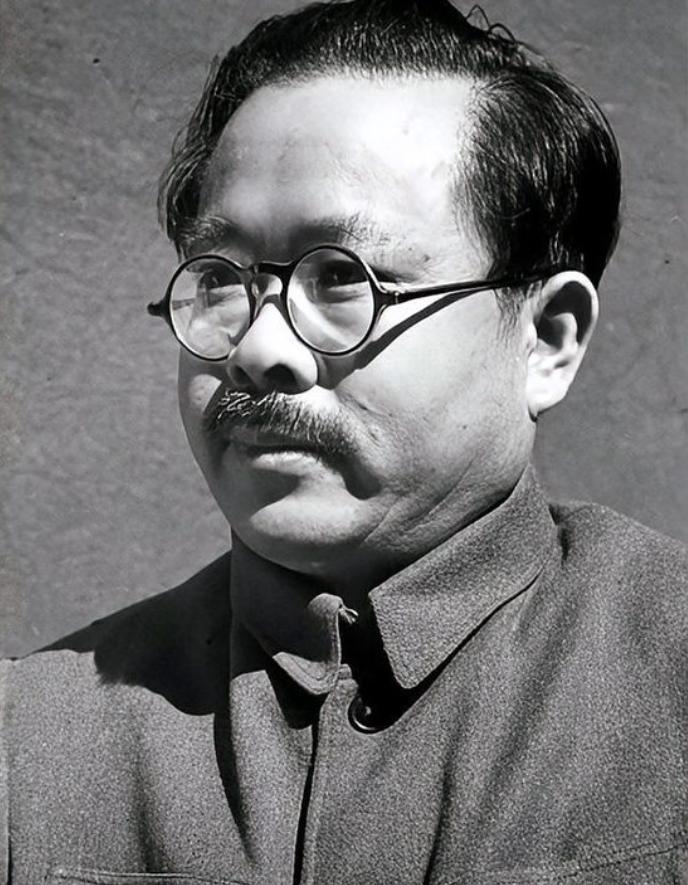

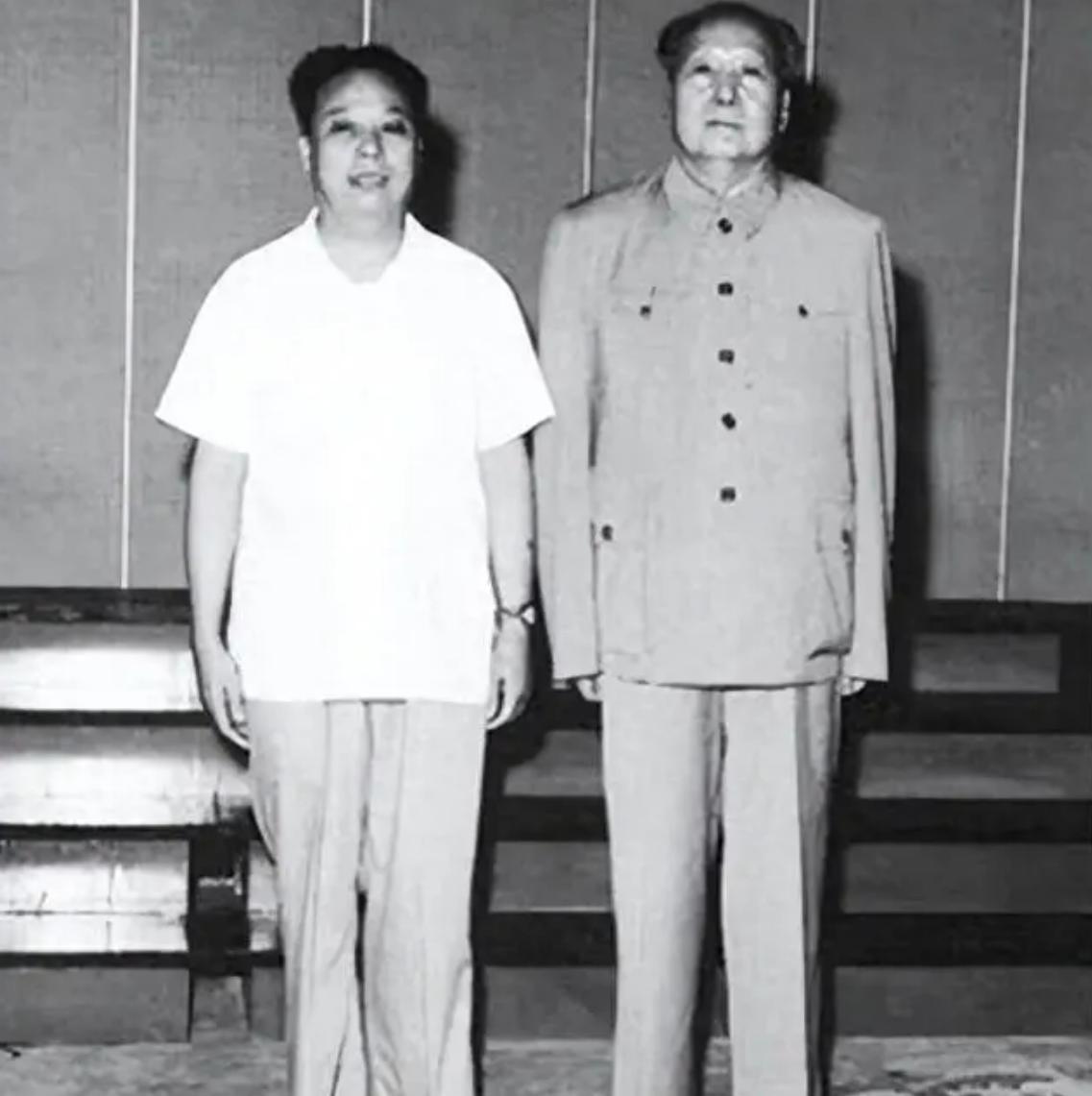

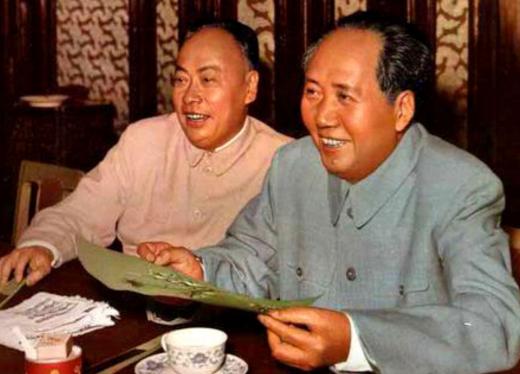

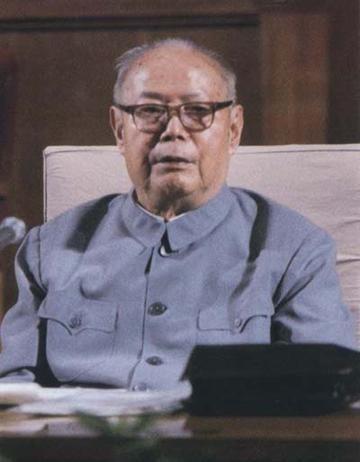

国士无双的任弼时,现在都没人知道,他到底有多么厉害但由于任弼时因为去世的太早,很多人可能不了解他。其实他可以说是堪称上可定国安邦,下能鏖战沙场的全才。国士无双的任弼时,现在都没人知道,他到底有多么厉害。 1950年,天安门刚刚见证新中国的成立不久,中央领导集体里却悄悄缺了一员大将。 那年10月,一个46岁的中年人,静静地走完了自己的一生,没有告别,没有布告,只有周围人悄悄在心里说了一句:“他太累了。”这个人,叫任弼时。 他太早离开了。现在的年轻人提起他,可能只记得课本上那句“党的骆驼”。 可问题来了,这个“骆驼”到底背负了什么?他到底有多能干,才让毛泽东、周恩来都信任到这种地步? 你得从30年前的长沙街头说起。那年他才15岁,正值五四运动,街上全是举旗呐喊的学生。 任弼时也混在人群中,举着小喇叭,喊口号,贴传单。 他不是为了凑热闹,而是真想搞明白,“什么是国家、什么是人民”。 他从毛泽东办的《湘江评论》里读到那篇《民众的大联合》,那一刻,他觉得脑子像通了电,“合群爱群”,就是他要走的路。 1919年,任弼时开始接触马克思主义。 第二年他就加入了社会主义青年团,跑到上海学俄语,后来又去了莫斯科东方大学。 你要知道,当时能出国读书的青年,大多身世不凡。 但任弼时家境普通,硬是靠着自己一步步走出来。 在苏联,他改了名字,叫“弼时”,意思是“纠正时弊”。这四个字,他用了一辈子。 回国没几年,他就接手了团中央的工作,成了全国青年的领头人。 可他没架子,天天泡在工人夜校,亲自教课、发传单、拉人入团。 有一次下乡调查,他发现农民根本搞不懂入团的复杂手续,当场就决定简化流程,让工人农民也能进来。 他说:“组织不是吓人的,是帮人的。” 可很快,局势急转直下。1927年,大革命失败,很多人出事了。 他在八七会议上公开点名批评陈独秀“右倾”,这事当时没人敢说,他说了。 后来毛泽东准备搞秋收起义,中央不少人反对,说敌强我弱。 但任弼时力挺,说“打不过就下乡去”。这不是拍脑袋,是他看透了形势。 他不是光有嘴,还真能打仗。1934年,红军长征前夕,任弼时带着红六军团先行西征,为主力部队探路。 他当时身上有疟疾,走两步就得躺担架,但一听打仗,立马起来指挥。 有战士饿得啃皮带,他就把自己那点干粮分了。 最狠的是,他把亲生儿子“湘赣”送给老百姓抚养,说“革命不等人”。 你可能以为他只是个政工干部,其实他打仗、搞组织、谈外交,样样拿得出手。 1936年,他跟贺龙一起穿越乌蒙山,敌人40万人围剿,他们硬是突围成功。 这一仗,被称为“长征中的神来之笔”。 等红军三大主力在甘肃会师时,任弼时率领的红二方面军保存率最高,1.8万人出发,1.1万人活着到了终点,这在那个年代简直是奇迹。 抗战爆发后,他被任命为八路军政治部主任,恢复了政委制度。 1938年,他被派去苏联向共产国际汇报。 在莫斯科的几个月,他拿着地图、照片、文件,一条条解释中共的抗战政策,说服了对方支持毛泽东的路线。 这一趟,不光是政治任务,更是为党的未来争取认同。 回国之后,他没有休息。整风运动、理论建设、起草历史决议、推动青年团改革,哪一项都绕不开他。 延安搞纺线比赛,他跟中直机关的女同志一起坐在纺车前,一天纺1.4斤,拿了甲等奖。 这不是作秀,他说:“脑子累了,动手能清醒。” 解放战争时期,他跟毛泽东在陕北转战,参与制定三大战役的战略。 他还专门下乡调研土改问题,写了份报告《土地改革中的几个问题》,一针见血,纠正了不少“左”的做法。 毛泽东看完这份报告,说:“弼时的眼睛,看到泥土下面去了。” 可天不假年。1949年,他病得越来越重。新中国成立那天,他没能站在天安门,只能躺在病床听广播。 第二年,他还在工作,明知道自己身体撑不住了,还是坚持参加会议、批文件。 他常说一句话:“能坚持一百步,就不走九十九步。” 1950年10月25日,他突发脑溢血,三天后去世。 临终前,他一句话没说,只是看着窗外,像是在告别这片他拼命守护的土地。 他走后,叶剑英写了一副挽联:“党的骆驼,人民的骆驼。”这不是比喻,是写实。 他在苏区、在长征、在延安、在解放区,背着任务、背着责任、背着整个党。 他走得沉稳,也走得太早。 他是那个时代最可靠的主心骨之一,却选择了做“后排的骆驼”,默默把国家背过了最难走的那段路。 信息来源:《任弼时善于解决复杂重大问题》——中国共产党新闻网