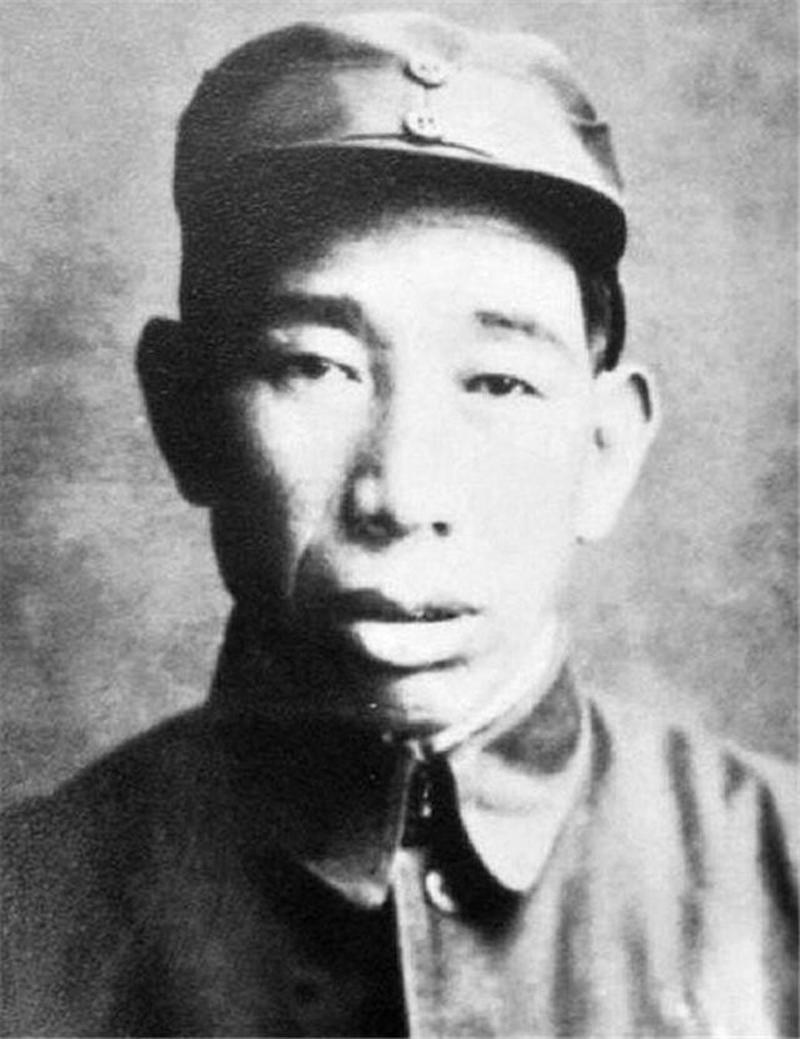

1993年,原广州军区司令丁盛少将夫妇乘坐公共汽车买菜,售票员讲:“老同志,请付8毛票钱。”丁夫人抱怨道:“还不如付1块钱,省得找钱麻烦。”丁盛少将一听,打断了夫人的话,讲:“我可不嫌,能省2毛是2毛。” 你可能想不到,说这话的,不是个普通退休老人,而是曾指挥过中印边境反击战、打得印军丢盔弃甲的广州军区司令丁盛少将。 那年是1993年,广州街头的8路公交车上,丁盛穿着发白的旧军装,一脸严肃地从口袋里摸出8毛钱,递给售票员。这一幕,被不少人记了一辈子。 可问题来了。将军买菜坐公交,不是开玩笑? 不是。退役早些年,丁盛的生活过得相当紧巴。他的退休工资最开始只有150块,后来涨到200元。 你可能会想,这样的待遇是不是太寒碜了点?可在他看来,这点钱够吃饭、够看病,就行。 他不抱怨,更不攀比,依旧每天坚持出门买菜、遛弯,生活得像个再普通不过的老头。 但这老头,可不是一般人。 丁盛,江西于都人。小时候家里穷,十几岁就参加红军。打仗不要命,硬是从连指导员一路打到军长。 在抗日战场上,他是挺进军代表,也在百团大战中立过功。 等到解放战争,他更是打出了名堂。 1949年衡宝战役,电台坏了,他没接到停止进攻的命令,结果一个师孤军深入,把白崇禧的“钢七军”打残了。 刘伯承听了都说:“腰斩七军,丁盛干的。” 可惜风光没几年,风向就变了。 文革一来,他被调到广州军区,成了全国首位以少将身份担任大军区司令的将领。 这在当时,多少人眼红得不行。 但丁盛不怕麻烦,敢说敢干。毛泽东两次接见他,还亲自嘱咐他“加强学习”。 可到了1977年,他因为“两个案子”被牵连,直接撤职,连军籍都差点丢了。 说到这你可能以为他会怨天尤人。其实没那么简单。 离开军队后,他搬到南京,生活一度困顿。组织关系卡了,报销不了医药费。 一次生病,光医药费就要5000块,最后是老战友们凑钱帮他交的。 你想想,指挥过十几万人打仗的将军,晚年靠人接济,这种落差,换谁都受不了。 但丁盛从不自怨自艾,也从不占便宜。那年南京社区组织为灾区捐款,他从家里翻出攒了好几年的零钱,一共两千块。 当时在场的街坊都傻了眼。有个干部劝他:“丁司令,您留点吧。”他笑了笑,说:“我不缺吃,也不缺穿,这点钱,用在该用的地方。” 而最“出圈”的事,还是那次公交车上的一幕。 1993年初冬的一个早晨,丁盛和老伴一起出门去买菜。 那天他穿着旧军装,裤脚还有点磨破,坐上公交后,售票员看他年纪大,打趣说:“老同志,票八毛,付钱啦。” 丁夫人从包里掏出1块,说:“给整的,省得找零钱。” 话音刚落,丁盛就开口了:“不行,票就八毛,能省两毛是两毛。” 谁也没想到,这种“抠门”话,竟是从一位功勋将军口中说出来的。 但如果你了解他,就会明白这不是抠,是一种原则。 他一辈子都活得硬气、干脆。当年在新疆当兵团司令时,条件艰苦,他带头种地、修路,吃窝窝头不喊苦。 抗美援朝时,他带54军打金城战役,歼敌上万。 1962年中印边境反击战,他指挥瓦弄地区作战,24小时打垮印军,战场上不含糊,生活上也不将就。 这就是丁盛。打仗不要命,生活不浪费。 他从不讲排场。老战友请他吃饭,他坐着公交就去了;旧沙发破了,他缝缝补补接着用;买菜从不还价,但也从不收人便宜。 有人送他礼,他一句“我不缺这个”就给退了回去。 他活得像块石头,硬、冷,却从不刺人。 有人说他“落魄”,也有人说他“太轴”,可听过他故事的人,都知道,这不是轴,是骨气,是信仰。 几十年的军人生涯,把他锤成了一个不肯向生活低头的倔老头。 1999年9月,丁盛在广州病逝。追悼会没搞排场,连名字都没挂军衔,就写着“丁盛老人”。