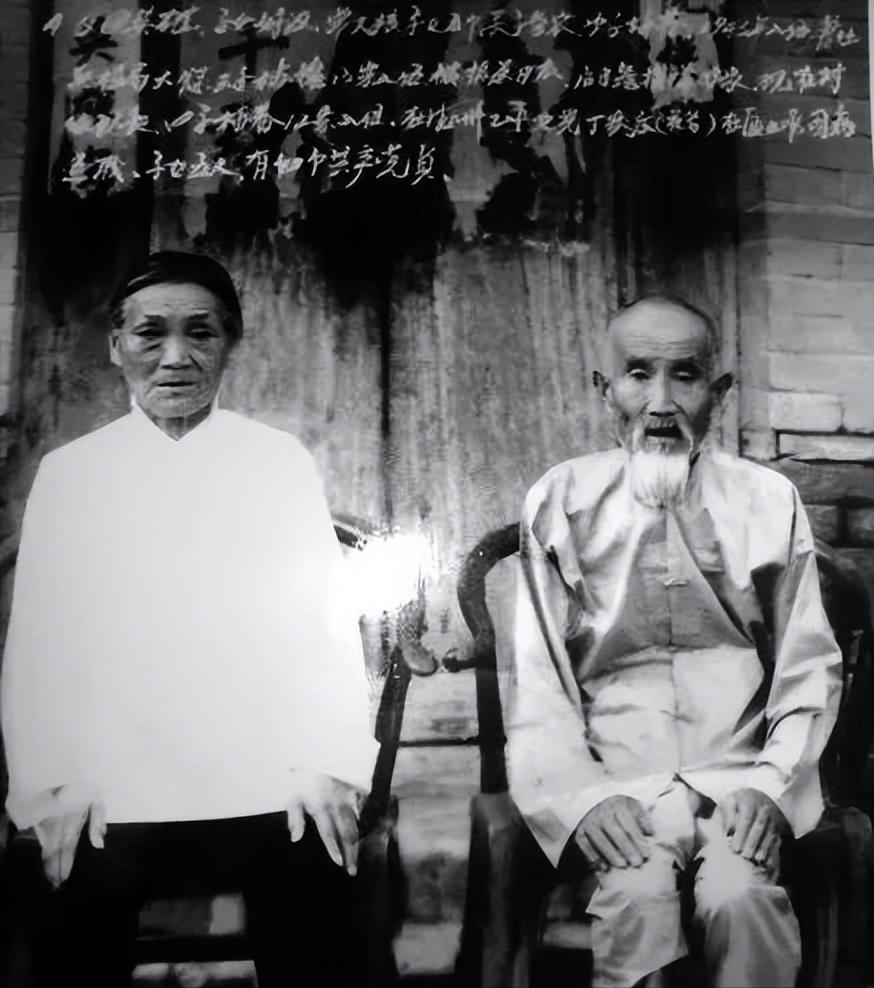

父亲是开国少将,两儿子却成了恶霸,儿子被捕后少将只说了八个字 “1975年初夏,派出所来人了,说少将的两个儿子打伤了人。”秘书推门而入,小声通报。屋里瞬间安静,熊应堂的手指在公文包上停了半秒,随即合上文件,淡淡回了一句:“公事公办,不得求情。” 消息在军区大楼的走廊里迅速发酵。有人感慨“虎父无犬子”原来也会落空,有人嘀咕着“总得找门路”,可等了半天,谁也没看见这位老将军派人打招呼。工作人员暗暗咂舌,这八个字的态度,掷地有声,比任何训斥都来得沉重。 要理解熊应堂的选择,得把时钟拨回到六十多年前。1911年,他出生在湖北通山的一个穷苦农家。父亲早逝,母亲被迫改嫁,妹妹被卖作童养媳,生活的窄巷堵得看不到出口。不到十岁,他已给地主扛活,手上磨满老茧。后来回忆童年,他只说了四个字:“先顾活命。” 1928年,红军进入通山。熊应堂扛着镰刀报名,一脸稚气却执意留下。文化程度几乎是零,唯一拿得出手的技艺是理发。部队紧缺后勤,他就给战友剃头,顺带跑腿打杂,忙到半夜也从不叫苦。有人笑称“熊师傅的剪子也是武器”,话音刚落,他就真的在一次夜袭中抢下一支步枪。从此手握钢枪,再奔战场。 随后长征开始。缺粮、负伤、雪山、草地,他全都经历。战士倒在脚边,他咬牙背过一具具担架;子弹划破肩头,他用草绳一绑继续冲锋。队伍改编时,熊应堂已是团长,没人再把他当理发匠。他身上那股狠劲儿,硬生生挤进了将帅名录。 抗日战争、解放战争,大小战斗数不清。特别是淮海一役,他率部死守交通线,硬是让辎重车一步没退。1955年授衔,他被定为少将。台上灯光打来,不苟言笑的脸上看不出兴奋,只听他向首长敬礼:“革命还没完,继续干。” 热血年代过去,生活步入和平,他仍旧和衣睡硬板床,一碗菜汤就下饭。1966年调任二十军,年过半百的他常住前沿施工点。冬夜零下五度,他钻进稻草棚和战士同吃同睡,有时候巡查到半夜回来,棉衣外面结着一层白霜。有人劝他“享点福”,他只摇头:“苦日子吃多了,舒服反而难受。” 也就在这段时期,妻子在老家为他生下一对双胞胎。那是1952年的事,当时熊应堂正在朝鲜前线,婴儿的啼哭声通过家信传来。战火未熄,他来不及高兴,更谈不上教育。妻子心软,几乎有求必应,孩子渐渐养成骄横脾气。小学阶段,他们就因打架进出教导处。老师暗示家长要严管,可家里总以“少将之后”自豪,批评很快烟消云散。 进入青春期,兄弟俩的麻烦与日俱增。凭着“父亲是将军”的名头,他们在当地拉小团伙,收保护费、打群架,行径愈发嚣张。镇里干部畏首畏尾,不敢硬碰。熊应堂常年驻外,鲜少回家,等到听闻风声,事态已不可收拾。 1975年5月,两人因寻衅斗殴致人重伤,被地方公安当场抓捕。派出所给军区打电话通报,才有了文章开头那幕——秘书原以为老首长会震怒或着急,没想到八个字轻描淡写,却如铁律。熊应堂随后补了一封信,仍是同样的含义:依法处理,绝不徇私。 审讯结束,兄弟俩分别被判刑。宣判那天,少将没有到场探视,只派警卫送去几本《刑法通读》。有人问:“首长,亲骨肉啊,真就不救?”他叹了口气,却没再多说。之后在军区的会议上,他简单提到:“没有纪律,就没有新中国;连自家娃都管不住,还谈什么作风。” 1988年,国家恢复勋章制度,熊应堂获颁一级红星功勋荣誉章。授章典礼上,老兵们纷纷找他合影,他仍旧那身旧军装,敛容站立。结束后回到宿舍,他把徽章放进抽屉锁好,转头照例到食堂排队领饭。厨师把多余的半块红烧肉夹进他碗里,他笑着推回去:“按标准来,别搞特殊。” 对于子女问题,他始终沉默。战友探视时,曾听见他低声自语:“打仗可以豁命,教育却输得太惨。”那句懊悔,被风吹散在院子里,再无下文。 熊应堂的一生,荣誉与疤痕并存。浴血沙场的经历,铸成铁一般的纪律感;对子女的疏忽,却留下难以弥补的裂痕。八个字,是铁面无私,也是无奈之痛。有人感慨英雄无悔,也有人替他惋惜,但公道自在人心——功绩归功绩,错误归错误,正是他所坚持的准则。

![于正要演将军了[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/10775405504116759187.jpg?id=0)

j风轻云淡

老一辈军事将军大公无私的精神,值得我们学习和传统。