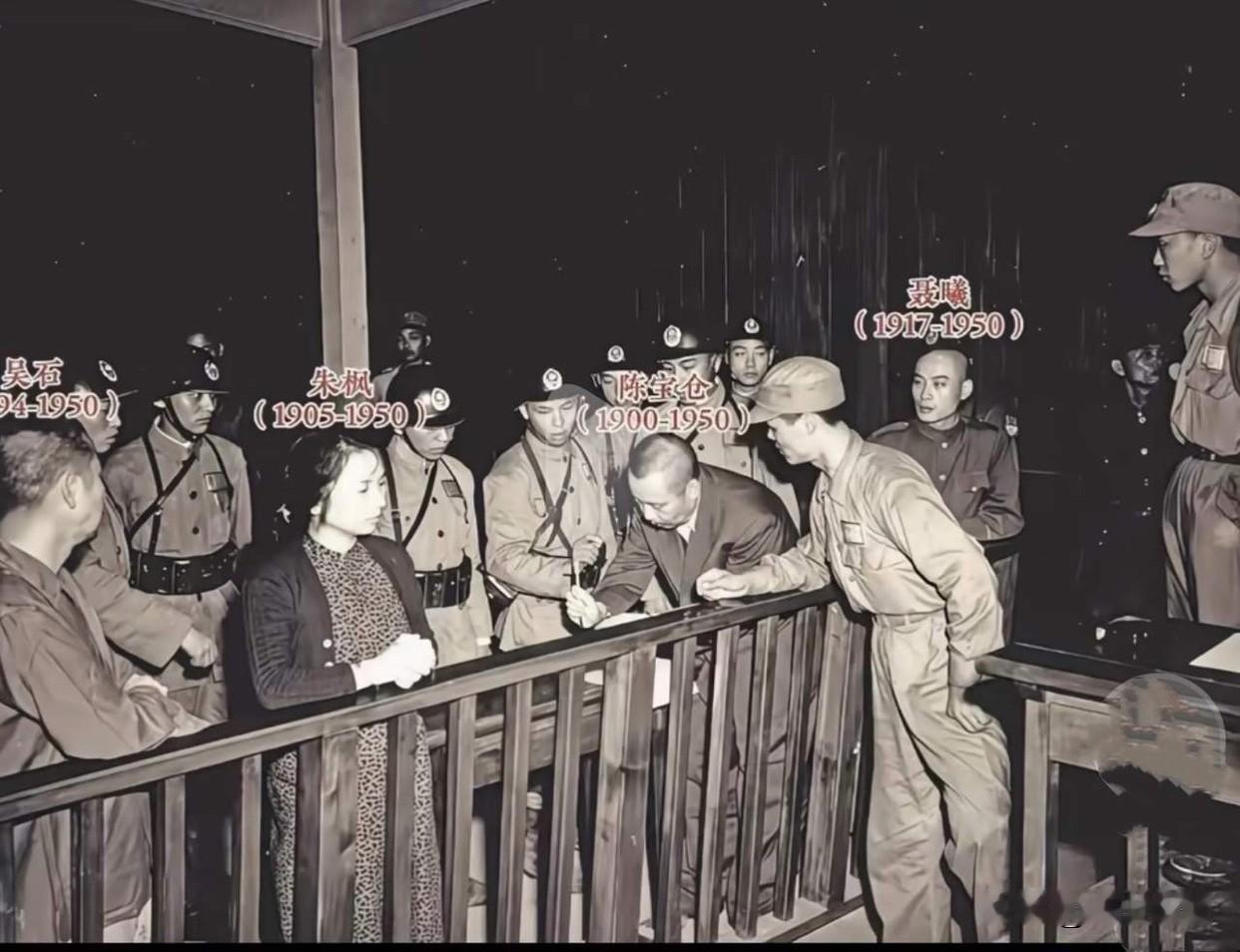

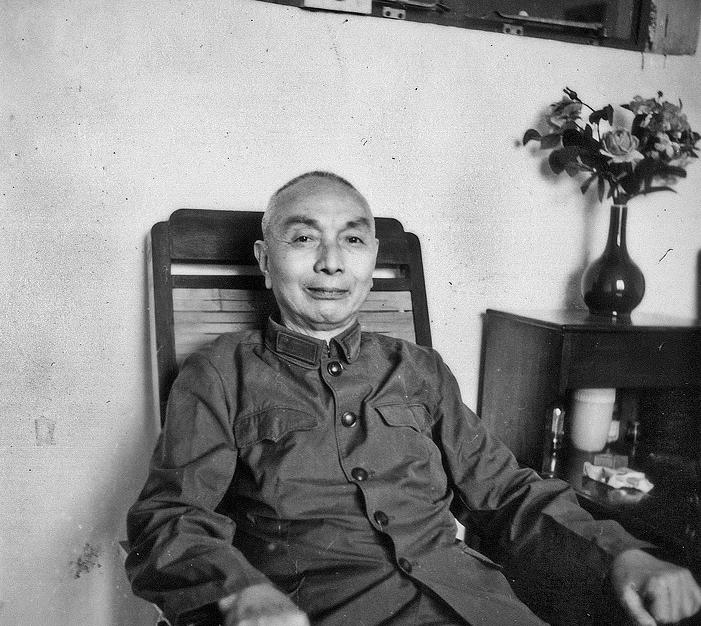

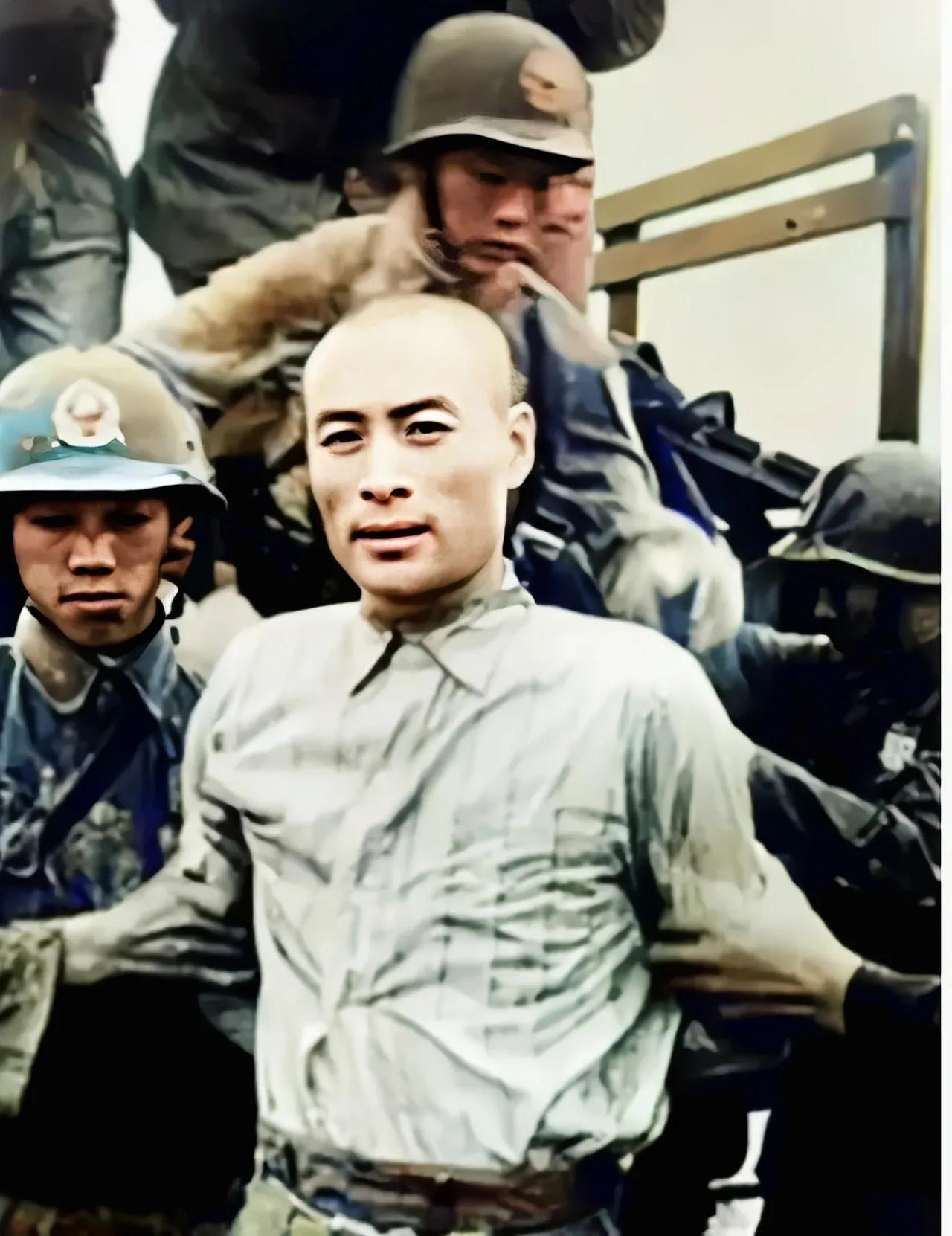

1950年3月,国军中将吴石被捕,6月,以“叛国罪”被枪毙,在他死后一周,16岁的吴学成带着7岁的弟弟吴健成被赶出了出租房,流落台北街头,无人敢收留。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年6月的台北,16岁的吴学成站在租住处门口,看着房东递来的包袱,里面装着她和弟弟仅有的几件衣物,房东没说什么,只是眼神闪躲,急匆匆关上了门。 7岁的吴健成紧紧拉着姐姐的衣角,还不太明白发生了什么,他们不知道的是,父亲吴石已经在一周前被枪决了。 “吴石”这个名字,在1950年的台北是个禁忌,没有人敢提,也没有人敢问。 这位曾经的国民党中将、保定军校的状元、日本陆军大学的高材生,抗战时期每周都要向蒋介石汇报军情的核心人物,最终以“叛国罪”的名义倒在了马场町刑场。 他的罪名是为共产党传递情报,而这个身份的暴露,让整个家族陷入了灭顶之灾。 姐弟俩在台北街头游荡了两天,过去那些称呼父亲为“吴将军”的叔伯,如今见到他们就像见到瘟神,以前常来家里送米送菜的父亲旧部,现在远远看见就绕道走。 吴学成敲遍了能想到的每一扇门,得到的都是紧闭的大门和冷漠的拒绝,那些日子里,她带着弟弟睡在火车站的廊檐下,用自己的身体为弟弟挡住夜里的海风。 母亲王碧奎在父亲被捕几天后也被抓走了,临走前她什么都没来得及交代,只是匆匆看了孩子们一眼,那个眼神里有太多话要说,但最终什么都没说出口。 吴学成不知道母亲被关在哪里,也不知道什么时候能回来,甚至不知道母亲是否还活着,她只能带着弟弟,在这座陌生的城市里艰难求生。 吴石走到这一步,并不是一时冲动,1944年的湘桂战役改变了他的信念,那场战役中,他作为参谋长多次请求增援,但中央军和桂系部队因为派系之争互不相帮,眼睁睁看着战线崩溃、百姓流离。 战后他辞职明志,可这份愤怒和失望从此再也没有消散,重回军界后,他看到的是更多的腐败、更深的党争、更绝望的现实,1947年,他做出了人生中最重大的决定——开始为另一方工作。 1949年,当蒋介石败退台湾时,吴石接到了继续潜伏的命令,他带着妻子和两个年幼的孩子登上了去台湾的船,明知这可能是条不归路。 在台湾的日子里,他是国防部参谋次长,手握机密,深夜里却要把微缩胶卷藏在香烟里传递出去。 他提供的情报为解放军渡江作战提供了关键帮助,还阻止了数百箱重要档案被运往台湾,这些功绩在当时没有人知道,只有他自己心里清楚,自己正走在刀刃上。 1950年初,组织内部出现叛徒,网络暴露,3月1日,吴石在办公室被捕,接下来的三个月里,他遭受了难以想象的酷刑,一只眼睛被打瞎,但他什么都没说。 6月10日的审判只用了十分钟,判决早已内定,临刑前他写下遗书和绝命诗,字里行间没有为自己辩解,只是平静地交代后事。 父亲的选择,让孩子们付出了沉重代价,吴学成很快就明白,在台湾,她和弟弟注定要背负这个身份活下去,她不再想着读书,也不再有什么未来规划,只想着怎么养活弟弟。 她去街边打工、洗衣服、端盘子、做各种杂活,不到二十岁就草草嫁人,生活里没有选择的余地,弟弟吴健成在她的拉扯下长大,两个人从不敢问父亲的事,也不敢让别人知道自己的身世。 远在南京的两个哥哥吴韶成和吴兰成,日子也好不到哪里去,父亲离开时给了儿子仅有的二十美元,那是最后一次见面。 父亲牺牲后,因为身份不能公开,他们顶着“国民党将领子女”的帽子,一顶就是二十多年,大学毕业被分配到边远地区,没有升迁机会,也不能多问。 1973年,吴石终于被追认为烈士,1981年,四个兄弟姐妹在美国重聚,见面时,吴学成说的第一句话是:“你们在大陆受人照顾,我们在台湾什么都没有。” 这话里没有怨恨,只有说不尽的委屈和疲惫,那时她已经四十七岁,半生颠沛,才终于能和家人说上几句真心话。 1994年,吴石和妻子的骨灰合葬在北京香山,墓碑上刻着“革命烈士”四个字,2013年,他的雕像立在了西山的无名英雄广场。 这些荣誉来得太晚,晚到当年那个在台北街头流浪的小女孩,已经变成了白发苍苍的老人。 她晚年常说:“父亲不是不爱我们,只是他爱国家胜过爱小家。”这句话她用了几十年才真正理解,也用了几十年才能说得平静。 历史给了吴石一个定论,却无法补偿那些在台北街头挨过饿、受过冷眼的孩子们,他们的委屈和苦难,和父亲的选择一样真实,也一样沉重。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国甘肃网——吴石:为了祖国统一大业甘愿冒死