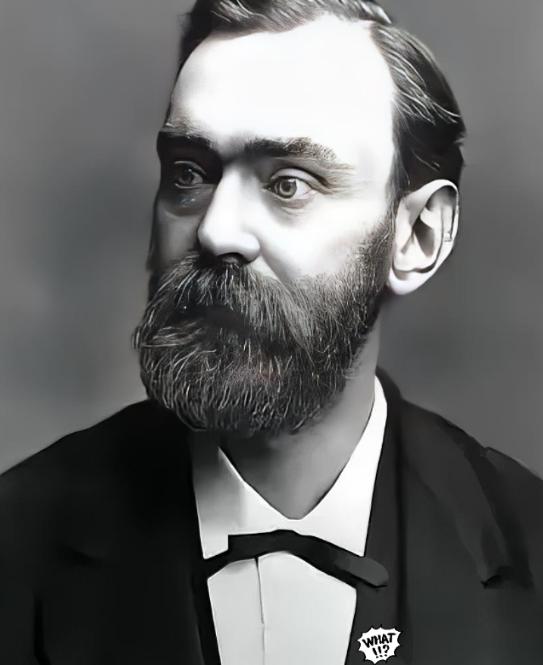

我一直以为,诺贝尔奖就是诺贝尔留了一大笔钱,然后每年从里面抠点儿利息出来发奖,结果今天才看明白,我天真了,这根本不是一个储钱罐,这是一个顶级配置、持续升级的“印钞机”。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 说起这台机器怎么运作的,得先从一份差点儿就被宣布无效的遗嘱说起,1895年,炸药发明家阿尔弗雷德·诺贝尔立下遗嘱,决定把3100万瑞典克朗全部用来设立一个奖励基金。 听起来挺伟大的,但当时瑞典的反应可一点儿都不买账,舆论骂声一片,说他不爱国,政客们也跳出来指责,认为这样支持少数精英对社会没啥好处。 最过分的是,被委托管理评奖的瑞典皇家科学院院长汉斯·福舍尔,居然想把这笔钱直接划到自己名下,还拒绝参加评奖会议,加上律师们对遗嘱的各种"挑刺",这份遗愿险些就流产了。 幸亏诺贝尔的执行人不放弃,花了两年时间四处斡旋,到1898年才总算说服了国王和国会,1901年12月10日,首次诺贝尔奖才得以颁发。 你看,这个奖从诞生的那一刻起,就充满了戏剧性。 但有了好的开始,并不意味着就能高枕无忧,最初的基金会可没想那么多,就按照诺贝尔遗嘱里说的"安全投资",把钱全存了银行吃利息,乍一听这也没毛病,但在现代经济学眼里,这就等于是在慢性自杀。 两次世界大战带来的通货膨胀,加上沉重的税收,这笔钱一点点被蚕食,到了1953年,原本的3100万克朗已经缩水成了仅仅1000万,资产暴跌40%。 那些坚守在位子上的人眼睁睁看着这个伟大理想变成了一个笑话,甚至有7个年份因为穷得叮当响而被迫停发奖金,想象一下,如果再这么折腾下去,诺贝尔奖早就成了历史的一个讽刺笑话。 关键转折就发生在1953年,瑞典政府终于放宽了对基金会的投资限制,允许他们进入股票、房地产这些更复杂的领域,而且还给了免税资格,这就像给这台机器打开了加速键。 基金会开始构建一个完全不同的投资组合,不再是把所有鸡蛋放在一个篮子里,他们拿出大约55%的资金买全球优质股票,分享经济增长的红利;一部分投入房地产,通过租金和资产增值获利;还有一部分配置债券、对冲基金这些更稳妥的资产来平衡风险。 这种搭配方法看起来简单,但背后的逻辑是清楚的,就是在追求收益的同时,时刻警惕风险。 基金会的投资眼光还真不是盖的,比如1987年瑞典房地产泡沫前夕,他们就精准地抛售了相关资产,成功躲过了一劫。 后来他们也曾早期投资苹果和谷歌这样的公司,但始终严格控制持仓比例,绝不把财力过度集中,这种投资纪律,正是它能活到今天的关键。 数字会说话,原来的本金从千万克朗的低谷,一路涨到现在的59亿瑞典克朗,增值了92倍,最初的奖金只有15万克朗,现在已经是1100万,这不是空中楼阁,是实实在在的增长。 而且这种增长不是一飞冲天后就完事了,而是在长期投资管理下的稳定增值,基金会的长期年化收益率稳定在4%左右,每年能拿出约20亿克朗用于颁奖和运营。 当然,投资这事儿绝对不可能一帆风顺,2008年的全球金融危机就给基金会来了一次重击,股票投资亏了近20%,总资产一度跌破30亿,但人家反应够快,马上调整策略,增加了债券这类稳健资产的比例。 到2011年,他们甚至主动把奖金从1000万调降到800万,为的就是保护本金,这种财务纪律和风险控制能力,确实值得敬佩。 更让人印象深刻的是,基金会在管钱和评奖之间设置了一道绝妙的防火墙,管钱的诺贝尔基金会和负责评奖的各个学术机构彻底分开,基金会只管让钱变多,对谁能获奖没有半点发言权。 而那些科学院和评奖委员会,则严格遵循诺贝尔"只看贡献,不问国籍"的初心,连瑞典国王亲自推荐的人选都曾被毫不留情地拒绝过。 这种对原则的坚守,让诺贝尔奖的公信力成了它最核心的资产,基金会每年还公开投资组合,接受独立审计,用极致的透明度来维护这份无形资产。 114年来,3100万克朗不仅没有花完,反而在专业的投资管理下变成了一台真正的"印钞机",关键不在于诺贝尔本人留了多少钱,而在于后来的人用什么样的智慧来对待这笔遗产。 他们没有僵化地死守规则,而是在保留核心价值的前提下,进行了彻底的自我革新,那笔初始资金早就不是诺贝尔奖的生命之源了,真正支撑这个奖项百年长青的,是一套能够自我修复、持续进化的制度系统。 诺贝尔奖不是一个静止的纪念碑,而是一个在时代变化中不断调整、优化、升级的活系统。 它用金融的逻辑诠释了什么叫永续,用专业的管理延续了一个人的理想,这台"印钞机"的真正奥秘,其实就是懂得变通和持守之间的平衡。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:诺奖传统揭秘:发了114年奖,奖金咋还没用完?——环球网