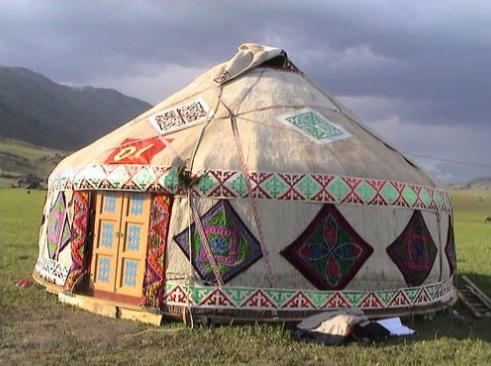

零下几十度,蒙古人住毛毡帐篷为啥不冷?一开始我也纳闷,薄薄一层布能挡啥寒风?直到亲眼见过才明白玄机! 先说那看似不起眼的毛毡,根本不是普通“布”能比的。牧民选料就极有讲究,武川的老毡匠都认大尾蒙古羊的秋毛,说这时候的羊毛油性大、毛茬短,弹开后蓬松又紧实,最适合擀毡。而且羊毛要分三等,最粗粝的才用来做毡包,先经弹毛弓反复弹松,像云朵似的铺在竹帘子上,喷上温水和素油,再撒层细豆面增加黏性。接下来得四五个人合力卷成筒,用麻绳捆紧了“拉大锯”似的来回碾擀,有的牧民甚至会把卷好的毡坯拴在马后,骑着马在草地上拖拽成形,百八十斤的羊毛就这样被压实成致密的毡层。 外人看着这毡子又虚又软,以为不顶用,其实这正是它保暖的关键。羊毛之间的空隙能锁住大量空气,形成天然的隔热层,就像给蒙古包穿了件厚棉袄,外面的冷气钻不进来,里面的热气也跑不出去。阿勒泰的牧民说,冬天的毡包会铺双层毡,上层绣着吉祥图案,下层还压着长辈手纺的羊毛线,铺得越厚越踏实,零下三四十度的夜里,躺在里面只觉得暖烘烘的。更妙的是,这种毡子还抗造,沙土刮进来嵌在缝隙里,一掸就掉,搬迁时卷起来也不容易折断,特别适合游牧生活。 再说蒙古包的形状,那圆形穹顶可不是为了好看,抗风本事大着呢。草原上的冬风跟刀子似的,可圆形的流线型轮廓能把风的阻力降到最低,风一吹就顺着包顶滑过去,不会像方形建筑那样被狂风直灌。大雪天也不用担心,圆顶表面光滑,积雪根本挂不住,不会压垮包体;暴雨来袭时,雨水也能顺着弧度流走,不会在顶部存积。更有意思的是,这种形状还能在包内形成低压区,让中心火位区的火炉特别容易点燃,再冷的天也能快速烧起暖炉。 蒙古包的“心脏”是顶部的天窗,牧民叫它陶脑,这玩意儿的大小直接决定了整个包的体积和保暖效果。老牧民搭包前必先定陶脑尺寸,因为它下面支撑的木杆(乌尼)长度得是陶脑直径的1.5倍,而乌尼又连着外围的网状墙体(哈那),整个结构的稳定性全靠这尺寸拿捏。天窗外沿和包梁的角度要精确到120度,这是千百年试出来的最优角度,既能保证采光通风,又不会漏风跑暖。冬天冷了,还能给天窗盖块小毡帘,留条细缝透气就行,热气一点不浪费。 门的设计也藏着门道,大多朝着东南方向,既能避开西北来的寒风,又能迎着日出讨个吉祥。门框不高,进门得弯腰,刚好能挡住外面的穿堂风,门口还挂着厚厚的毡帘,掀开时能挡住冷风灌入,放下就严丝合缝。那些网状的哈那墙更神奇,是用柳条编的,能伸能缩,冬天搭包时就把它压得扁平些,降低包的高度,进一步减少风的冲击;夏天则把它抻高,让凉风吹进包里,冬暖夏凉全靠这调节。 包里面的取暖和保温细节更让人佩服。中心位置是火位区,火炉烧的是干牛粪,火旺还耐烧,热量能顺着圆形空间均匀散开。因为包体密封好,热气不会随便流失,地面再铺层厚毡垫,连脚底下都不沾凉气。牧民的家具都贴着包墙放,中间留出走道,既不挡热流,又能利用包壁的温度保暖。更巧的是,炉灰都放在东南角,刚好顺着门的方向,不会把火星溅到别的地方,还能顺便烘干进门带的潮气。 以前总觉得游牧民族的住处简陋,现在才明白,这蒙古包是把材料、结构、生活习惯全揉在一起的智慧结晶。从选羊毛擀毡的老手艺,到圆形穹顶的抗风设计,再到门窗朝向的讲究,每一处都对应着草原的严寒气候。不是单靠哪一样东西保暖,而是整套“组合拳”,把寒风挡在外面,把热气留在里面,难怪零下几十度住进去也浑身暖和。这哪是“薄薄一层布”,分明是老祖宗传下来的抗冻神器。

梦追佩然的巧玲珑

十多年前我到了乌兰察布 5月份了见榆树已挂钱 就约七八个人去看草原 到了预定地方 荒原上还没个绿芽 况且冷风肆虐 大家穿的又单薄 冻得不敢下车 但午饭得吃吧 可返回再吃要行车三个多小时 咋办呢 忽见远处若隐若现的白色毡房 就象一束光牵引着我们奔向那个温暖的所在 进入一座毡房 迎面醒目位置悬挂着一把措美绝仑的马头琴 正面是成吉思汗的度金丰身像 卧室炕上铺着吉详锈毯 柜子上包裹着牛革 主人及其女儿热情迎接我们 只是一口的蒙古语我们一句也听不懂 人家先给我们每人端来一碗热腾腾的奶茶 然后又端来香喷喷的手抓羊肉.....吃饱喝足就要告辞时 我们拿出几张百元钞表示谢意 但人家坚辞不受 至今回想 仍充满感激与歉意