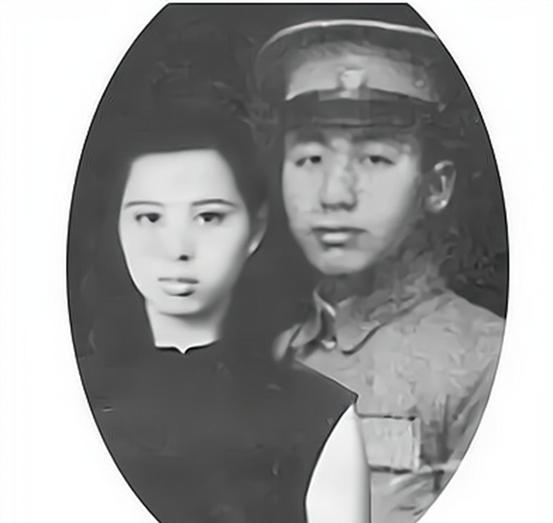

重庆一93岁老太每日独坐江边,苦等77年哭瞎一只眼,终于有了结果 [1944年仲夏·荣昌街口] “张嫂,您今天又要去码头?”战友李国清把草帽往后推,语气里满是心疼。张淑英点了点头,声音轻得像风:“钟崇鑫若能回来,一定得先路过那里。”话不多,却把她的执念说得透彻。 张淑英出生于1921年的福州,商贾人家让她受过私塾教育,识得几千汉字。16岁前,她的人生跟大多数江南姑娘无异:读书、学女红,偶尔在西湖边听人谈时局起伏。真正的转折,是1935年的春末。那天的西湖公园柳丝轻拂,一位1米75的年轻军官——黄埔十二期毕业生钟崇鑫,被介绍来相亲。民国时期平均身高不过一米六,钟崇鑫的魁梧和温和同时落在她眼里,一见如故也就顺理成章。 仅仅一个月,两人便在福州成婚。87师为少校参谋的他,有着军人罕见的细腻:军装自己洗,军饷全部上交;逛街时舍不得抽第二包烟,却只要妻子看中什么便爽快掏钱。那是张淑英后来常挂在嘴边的“蜜糖两年”。然而,战火很快打碎了岁月静好。 1937年8月,淞沪会战骤然升级。钟崇鑫手脚麻利地收拾军需袋,临走只留一句:“男儿身许国,家里托付你。”张淑英在南京车站将新买的棉袜塞进他行囊,泪眼模糊。火车启动前,钟崇鑫回身抱住她:“等我。”她点头,目送蒸汽白雾吞没车尾。 从此,通讯靠战地家书维系。可是淞沪战败、南京岌岌可危,张淑英作为军属和婆婆一并撤往武汉。往后,她收到的只有军邮戛然而止的静默。南京保卫战仅撑八天,雨花台血雨腥风。钟崇鑫——32岁——阵亡,这条消息在乱世里漂泊七年才传进她耳朵。 七年,说长不长,却已足够摧毁少女的泪腺。她每日守着荣昌老宅写信,信纸一铺,泪先掉。顽固的结膜炎把左眼拖成失明。不幸还没完:婆婆闻噩耗郁结而终,家里顿失主心骨。世道逼她往前走,可她仍舍不得离开重庆——“他若有魂魄,总得回故乡。” 1949年,新中国即将成立。亲友劝她台湾相聚,她执意留下:“我的根在这儿。”1950年,出于现实考虑,她改嫁给本地商人李锡安,后来育有两子一女。对外人而言,这就算新生;对她自己,朝天门码头依旧是心里那根绳。一有空,她便拄伞坐在江边,望着渔火、望着船只,像在核对每一张归人的脸。 时间悄悄跳到1988年。三个孩子各自成家后,张淑英第一次把前尘往事原原本本说给儿女听。长子李长富颇执拗,跑遍南京、台北与旧金山的档案馆。1990年冬,他在国军87师参谋仇广汉的回忆录里找到一段记录:“二五九旅旅部于雨花台全数阵亡,参谋主任钟崇鑫同日牺牲。”千里之外,一纸手稿成为最直接的血证。 1991年春,张淑英同仇广汉通话。老人家声音沙哑:“嫂夫人,钟主任在坚守最后防线时中弹,两名通信兵掩护他至壕沟已无生命迹象。”电话那端寂静良久,张淑英只是轻声“好”。挂断后,她坐在藤椅里,手指紧捏电话线,关节发白——那是残酷却唯一的确凿。 可她仍想再近一步。2014年夏末,在儿女陪同下,93岁的她飞往台北忠烈祠。牌位整整齐齐,钟崇鑫三个隽永的金字夹在其中。她用微抖的手贴上写有“妻子”二字的花束,站了整整六天。离开前,她在众多灵位间轻声道别:“这是第二次诀别,我的路也走到头了。” 2021年10月26日凌晨,张淑英在重庆老宅安然辞世,百岁整。桌上摆着一张陈旧黑白合影,那是1936年南京的春季,她靠在丈夫肩头笑得漫不经心。孩子们没有换新相框,因为裂纹似乎更能证明它翻过的年月。 传奇到这里并未戛然。荣昌当地志愿者据她口述,在雨花台烈士群冢附近搜集DNA样本,希望日后技术成熟,能为这对在乱世被撕裂的夫妻补一场跨越时空的团圆。有人问为何如此执拗,志愿者笑说:“老太太守了77年,咱们多跑几步也算值。” 战争让无数家庭破碎,张淑英的故事只是众多悲苦缩影。然而,她将青春、白发和残障都交付给一句“等他”,在巨大的历史板块间,显得既渺小又顽强。个人意志的力量,往往就藏在这种近乎固执的守候里。不可否认,历史大潮滚滚向前,但正是这些不肯放手的普通人,替我们保留了“情义”二字最沉重也最朴素的重量。