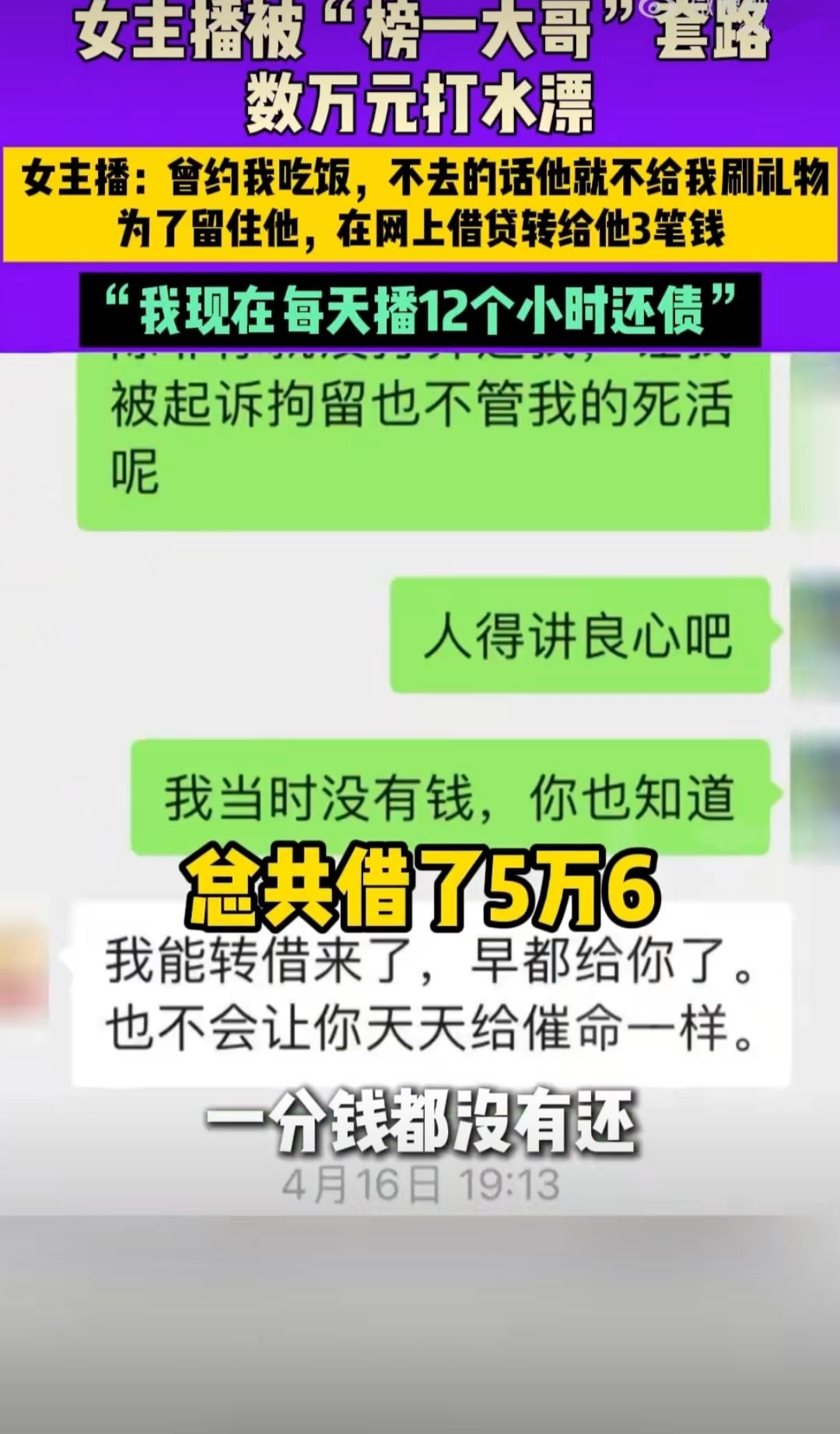

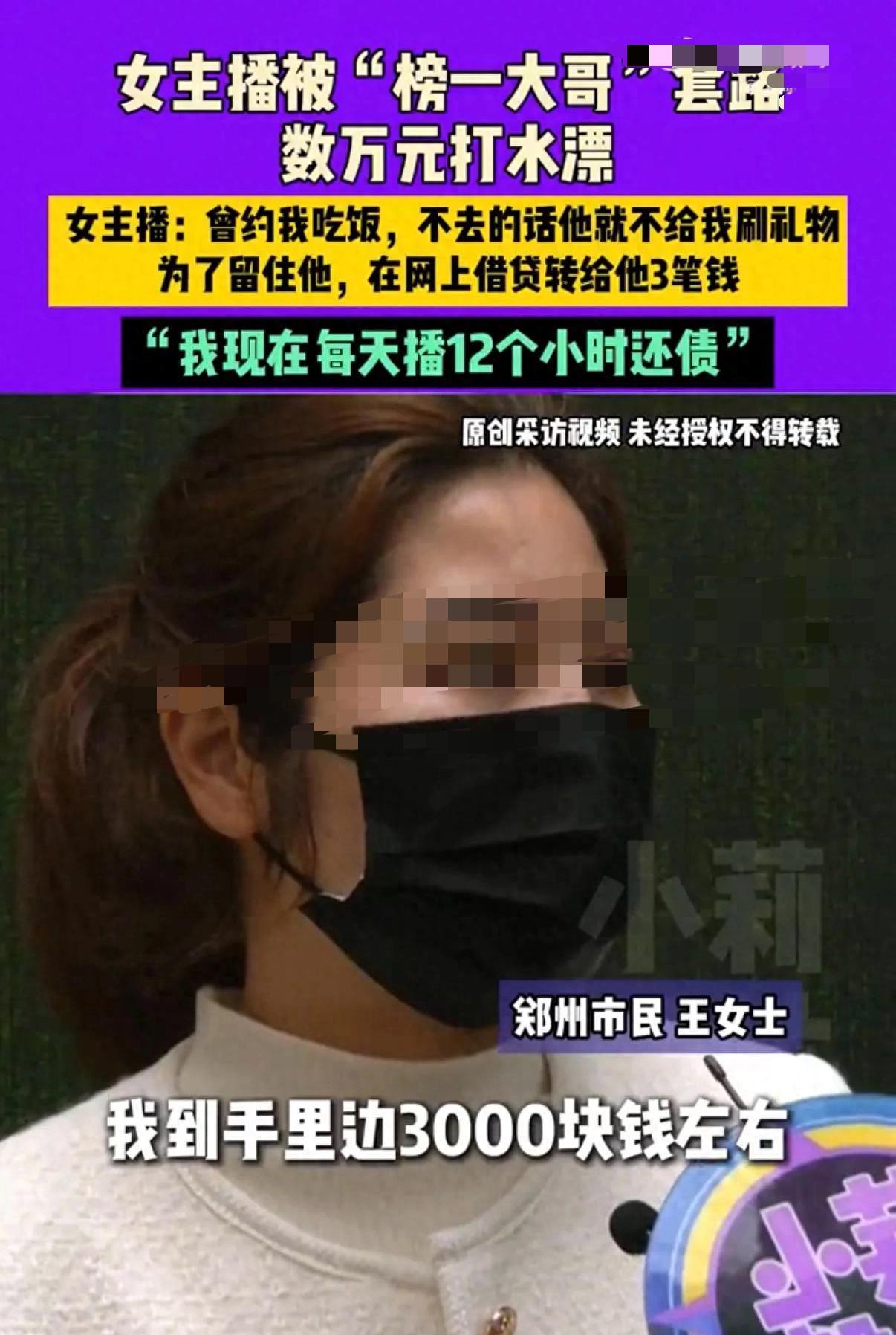

河南郑州的王女士最近成了新闻焦点——这位刚入行半个月的女主播,每天在镜头前卖力直播12小时,不是为了冲业绩,而是为了替“榜一大哥”还债。相识20天见面后,对方以“遇到困难”为由,分三次借走她5.6万元,如今人消失、钱蒸发,她只能一边起诉一边继续直播还债。这出荒诞剧,撕开了直播行业“情感经济”的遮羞布。 王女士的遭遇并非孤例。北京的陈先生曾为守护女主播“糯米团子”两年,狂刷160万,结果发现对方同时和多个“男友”暧昧,聊天记录里直言他是“提款机”;四川的谢婷更惨,被榜一大哥骗走工资、平板和电动车,还冒充她向亲友借钱2.1万。这些案例里,主播的“温柔”和“依赖”全是剧本,榜一大哥的“真心”和“守护”全是交易。就像陈先生说的:“钱停了,情就散了。” 更讽刺的是,这种“情感诈骗”早已形成产业链。辽宁警方曾捣毁一个诈骗团伙,83名女主播靠“刷榜一就奔现”的承诺,骗了200多人400多万;浙江有女主播背后藏着5名男性“代聊员”,每天发“想你”“睡不着”的,其实是抽烟的糙汉;甚至有犯罪团伙用AI换脸技术,让虚拟主播收割打赏。平台呢?为了分成,故意把“大额打赏”预警阈值设得极高,用户留言“要卖房打赏”,平台依然装聋作哑。 为什么总有人掉进这种陷阱?说白了,是“情感需求”被明码标价了。榜一大哥们在现实中可能孤独、缺爱,直播间里的“专属称呼”“深夜语音”正好填补了这种空虚。他们以为自己在“守护爱情”,实际上是在为“情感表演”付费。就像王女士,她每天播12小时还债,何尝不是被自己的“真心”绑架?她以为留住榜一大哥就能稳住收入,却没意识到,对方从一开始就没打算和她“双向奔赴”。 但责任不能全推给受害者。平台该不该对大额打赏设预警?主播该不该明确“打赏≠恋爱”?法律该不该界定“诱导打赏”的边界?这些都不是“个人行为”能搪塞的。国家网信办已经启动“直播乱象整治”,但比起外部监管,更需要每个人清醒:真正的感情从不会标价,需要用钱堆砌的“亲密”,本质就是交易。 王女士的直播间还在亮着灯,她依然要播满12小时。只是不知道,这次她是在等“榜一大哥”还钱,还是在等自己彻底醒悟?如果你是她,会继续相信直播间的“真心”,还是转身离开这个虚幻的泡沫?评论区聊聊你的看法吧。 (案例来源:小莉帮忙)