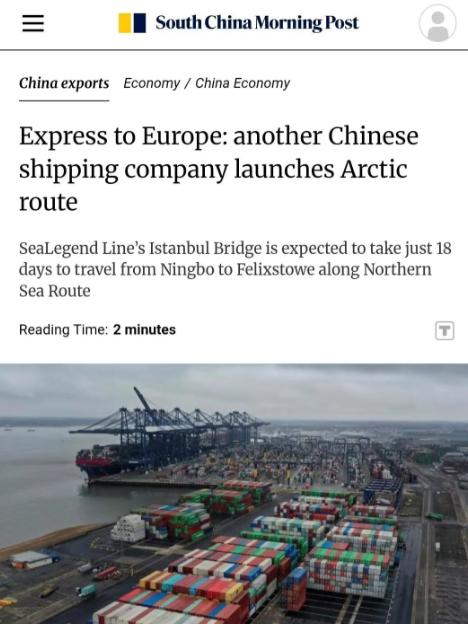

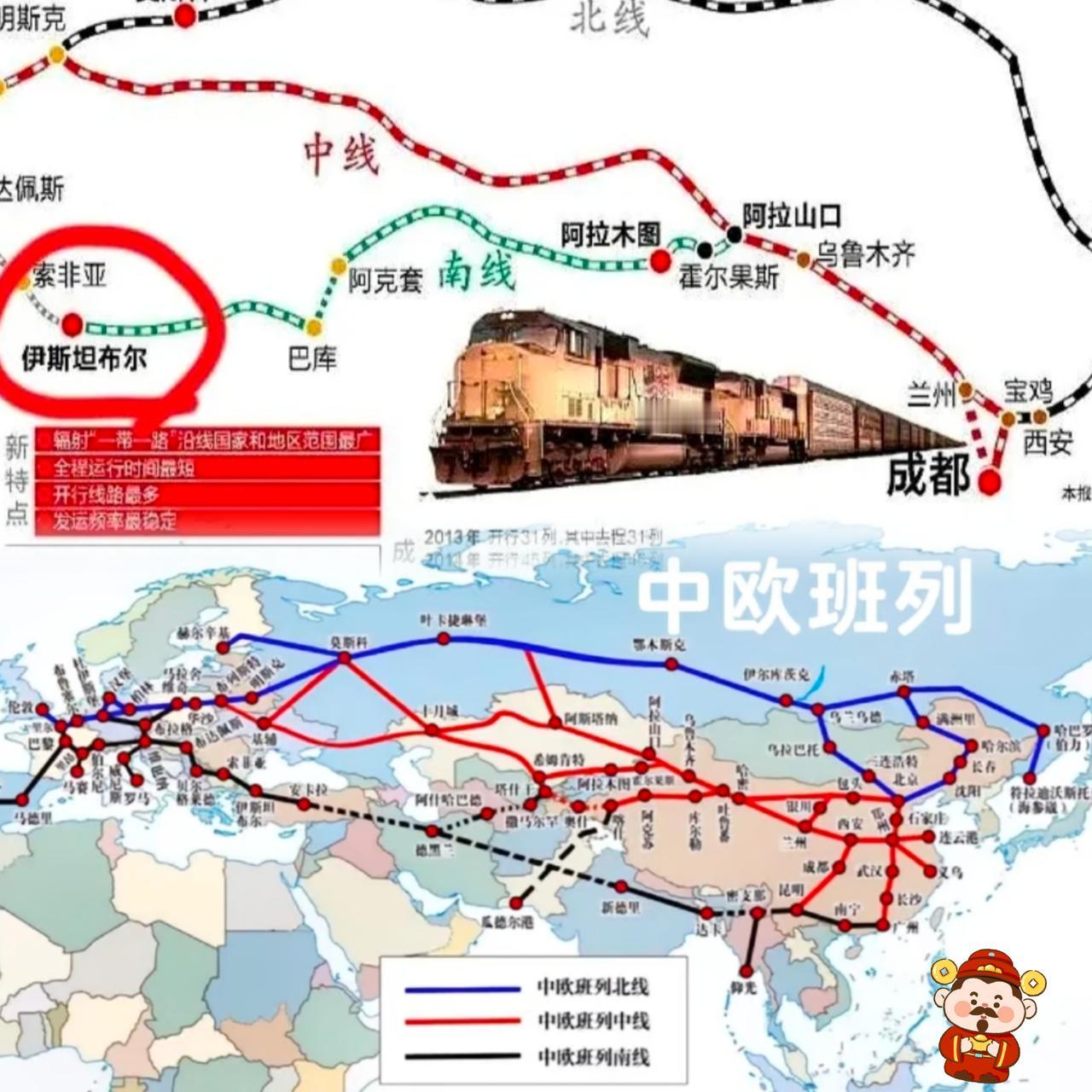

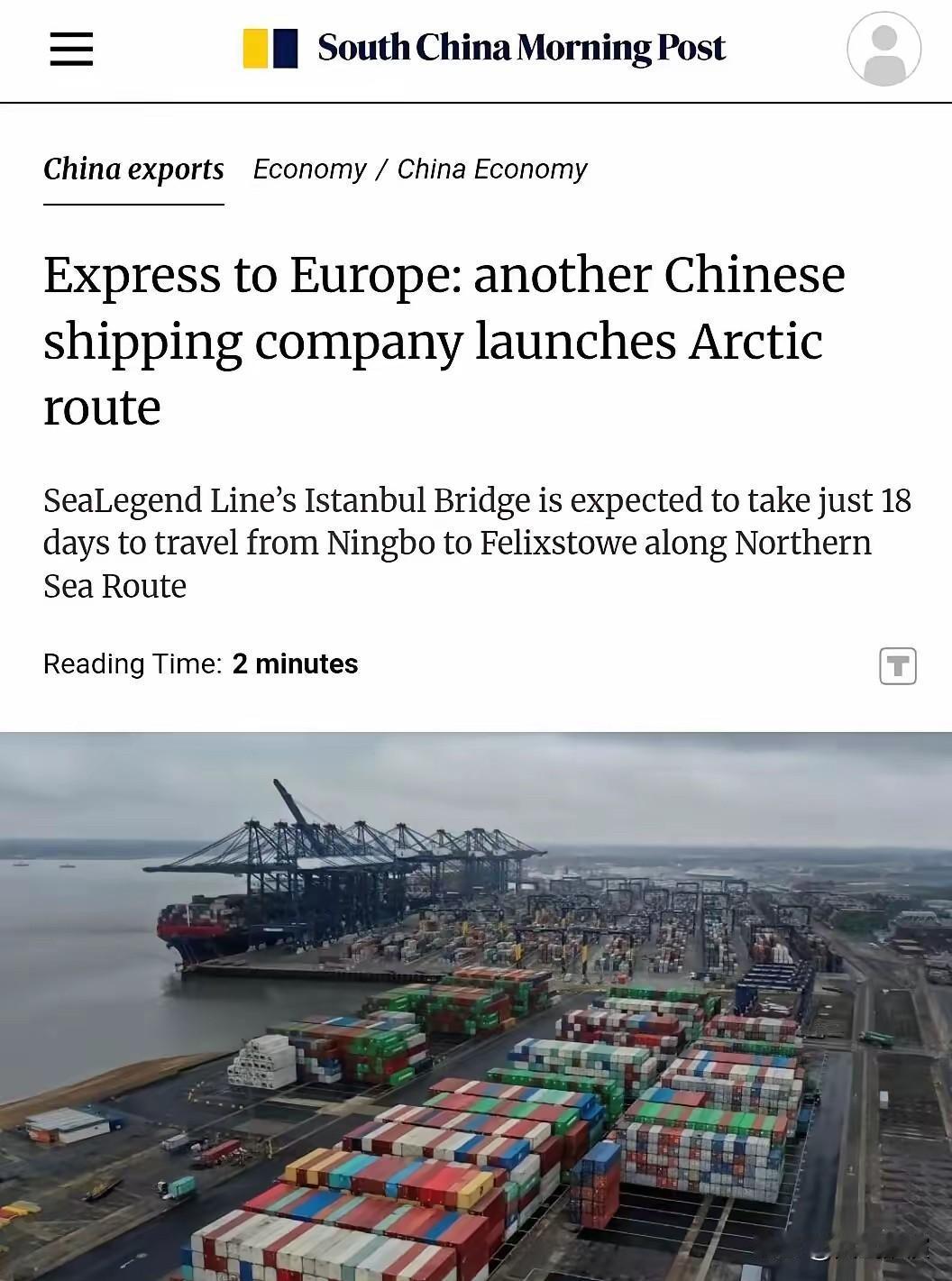

美媒:美国再一次为中国开路。 2025 年 9 月,波兰突然关闭与白俄罗斯接壤的全部边境口岸,包括三个铁路关口与两个公路关口。这些口岸是中欧班列进入欧盟的关键节点,承担着 90% 以上的陆路转运量。 消息传出,近 300 列班列滞留在白俄罗斯境内,车上装载的电子产品、汽车零部件等货物面临交付延误,欧盟供应链监测中心测算,250 亿欧元的贸易可能因此陷入停滞。 波兰给出的 “国家安全受威胁” 理由,难以掩盖背后的地缘博弈痕迹,外界普遍将其与当年北溪二号被炸事件联系,认为是同类逻辑下的贸易通道干预。 梗阻出现的同时,南线早已启动应急响应。 7 月 9 日,成都国际铁路港与重庆团结村站同步首发中欧班列(成渝)南通道特快班列,这条线路经霍尔果斯口岸出境,跨里海抵达土耳其伊斯坦布尔,再延伸至欧洲多国。 通过 “铁海铁公” 混合模式,三次铁路运输衔接两次轮渡,全程时效压缩至 25-30 天,比传统线路缩短 10 天以上。 波兰口岸关闭后,南线货运量同比激增 240%,单月标箱突破 20 万,西安国际港站实现每日一列南通道班列的常态化开行,1-6 月货运量达 345 万吨。 南线的顺畅运转,离不开沿线国家的协同发力。 哈萨克斯坦对阿克套港实施疏浚工程,提升里海渡轮转运能力,该国铁路过境费因此增长 18%。阿塞拜疆加快巴库港二期建设,物流中心的推进让港口处理量翻倍。 成都与伊斯坦布尔共建 “土耳其 — 成都码头”,使班列覆盖范围新增西班牙马德里、塞尔维亚贝尔格莱德等节点,目前已连接 125 个境外城市。 东南亚货物也借此通道中转,欧洲化工品经成都至越南胡志明市的全铁运输,中转时间仅需 1 小时。 北极通道的开通更让物流网络多了一重保障。 9 月 23 日,“伊斯坦布尔桥” 轮从宁波舟山港启程,经北极东北航道驶向英国弗利克斯托港,标志着中欧北极快航正式运营。 这条航线单程仅需 18 天,串联起上海、青岛等国内港口与鹿特丹、汉堡等欧洲港口,成为中欧间最快的集装箱航线。 船上装载的日用品、储能柜等货物,精准对接欧洲圣诞季备货需求。冬季非可航期,运营方还将推出 “东欧快航”,通过 “海运 + 铁路” 模式 25 天抵达中欧站点,实现四季航线联动。 两条新通道的崛起,让波兰的封锁陷入被动。德国汽车厂商因零部件断供施压波兰政府,法国、比利时企业开始转移物流路线。 波兰海关数据显示,口岸关闭五天后,进出口申报量下降 72%,仓储压力濒临极限,地方就业受到直接影响。 而中国与欧洲的贸易并未停滞,宁波口岸前 8 个月对欧盟进出口总值达 3307.4 亿元,同比增长 12%。中小企业通过南线拼箱模式降低成本,义乌拼箱量增长 37%,高附加值产品占比升至 65%。 十年前还被西方舆论嘲笑 “烧钱低效” 的中欧班列,如今已成为欧亚贸易大动脉。2024 年开行量达 1.9 万列,运输货值超 600 亿美元。 从北线受阻到南北双线并行,再到北极通道补充,中国用实际行动构建起多元立体的物流网络。 这种应对并非临时之举,而是长期布局的结果,2018 年《中国的北极政策》白皮书就已提出共建 “冰上丝绸之路”,如今北极快航的开通正是这一理念的落地。 美媒口中 “为中国开路” 的说法,或许道出了意外的结果:试图通过阻断通道遏制合作的行为,反而推动了更具韧性的贸易网络形成。 那些奔跑在铁轨上的班列与穿梭在北极航道的货轮,承载的不仅是货物,更是全球化浪潮中合作共赢的必然需求。梗阻被打破的背后,是中国与沿线国家协同发展的智慧,更是开放合作不可阻挡的正能量。