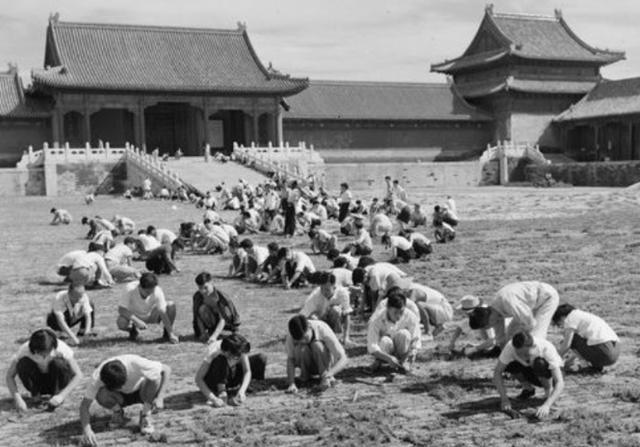

1949年,国家组织了7万人在北京故宫里清理垃圾,耗时整整9个月,清理出了近40年、约20万吨的生活垃圾,将故宫从破败不堪中拉扯出来,这样的场景令人难以想象。 1949年,北京故宫的午门前,聚集了7万工人、学生、官兵和市民组成的队伍挥锹扬筐。 他们不是来参观,而是展开一场震惊中外的“文化大扫除”。 故宫的辉煌,绝对是毋庸置疑的! 明永乐四年,朱棣力排众议迁都北京,征集全国百万工匠与劳力,在元大都旧址上肇建皇宫。 14年工期里,楠木从西南深山经水路运抵京城,金砖取自苏州御窑。 最终落成的宫殿群占地72万平方米,9000多间房屋沿中轴线对称排布,外朝三大殿彰显皇权威严,内廷后寝区暗藏生活温度。 明清两代帝王在此执政、生活,康熙、乾隆年间更是大兴修缮,添建园林、扩充藏品。 乾隆帝的三希堂里,每一幅书画都蕴含着深层的文化底蕴。 那时的故宫,是王朝的心脏,也是东方建筑艺术的巅峰。 盛极而衰的转折,始于清末。 鸦片战争后,列强入侵,英法联军火烧圆明园时,故宫也遭劫掠,珍宝流失、建筑受损。 随着国力衰退,宫廷维护资金日渐匮乏。 慈禧太后掌权时期,宫内管理形同虚设。 辛亥革命推翻帝制后,溥仪退位,故宫转为博物院,却又陷入军阀混战。 各派势力轮番进驻,士兵把宫殿当马厩、仓库,附近居民随意丢弃垃圾,没人再管这座“过气皇宫”的死活。 近40年里,垃圾在庭院、通道里层层堆积,最高处达数米。 不仅遮挡了雕梁画栋,还散发出刺鼻的臭味。 昔日人人羡慕的紫禁城,如今却变成了“垃圾场”。 新中国成立后,“抢救故宫”成了文化领域的头等大事。 1949年11月,北京市文教接管委员会联合故宫博物院筹备处,组建清理小组,一场全民参与的“文化保卫战”就此打响。 7万参与者里,有经验丰富的建筑工人,有血气方刚的青年学生,有退伍的老红军,还有年过七旬的老街坊。 大家心里都憋着一股劲:“不能让老祖宗留下的宝贝,毁在咱们这代人手里。” 清扫过程的艰难,远超常人想象。 当时没有大型机械,全靠人力。 工人用铁锹挖开被压实的垃圾层,装满竹筐后肩扛手抬,徒步运出神武门。 可没人叫苦,大家分班轮岗,歇人不歇活。 更难得的是,所有人都揣着“敬畏之心”。 一旦发现疑似文物的碎片,立刻停工,随即交给随行专家鉴定。 这场清扫,不仅是“除污”,更是“寻珍”。 战乱年代,故宫文物早已四散。 1933年张学良运走600余箱,抗战时国民政府又将3000余箱运往南京、重庆。 清扫队伍与文博专家并肩作战,在故宫的犄角旮旯、甚至周边胡同展开地毯式搜寻。 乾清宫西配殿里,一批御用金银器重见天日。 建福宫遗址下,出土了完好的宫廷珐琅器。 慈宁宫的杂物堆中,一组木雕漆器原封不动地被找到。 最终,共追回文物2.45万余件,其中2000余件属珍贵文物。 这些曾经流落的“国之瑰宝”,终于回到了真正的“家”。 9个月后,当最后一车垃圾运出故宫,整座宫殿似乎迎来了新生。 紧接着,修缮队伍接力上阵。 瓦匠更换破损的琉璃瓦,油匠为梁柱重新刷漆,彩画师傅修补褪色的檐下彩绘,园林工人修剪枯槁的花木。 东路东六宫那些被当作马厩的殿宇,经过加固修缮,恢复了往日的规整。 曾经堆满杂物的偏殿,被整理成文物陈列室。 1950年五一劳动节,故宫正式对公众开放。 第一批游客踩着干净的石板路走进太和殿,抬头望见藻井里的金龙,忍不住驻足惊叹! 这座沉睡的宫殿,真的“活”过来了。 此后的岁月里,故宫的保护从未停歇。 1961年,它被列入第一批全国重点文物保护单位。 1987年,作为世界文化遗产载入《世界遗产名录》。 如今的故宫,每年接待数千万游客,馆藏文物达百万件,不仅是展示明清历史的窗口,更成了中国文化自信的象征。 而这一切的起点,都源于1949年那场全民参与的大清扫。 当年那些扛着竹筐的身影,或许早已淹没在岁月里,但他们用最朴素的行动,诠释了“守护文化”的真谛。 正如老北京人常说的“前人栽树,后人乘凉”。 六百年故宫,见证过王朝的兴衰,经历过战乱的摧残,最终在新中国的阳光下重获新生。 主要信源:(北京日报客户端——老北京垃圾清运,一度走街串巷摇铃)

![秦军:穿最少的甲,打最狠的仗!秦军战力然后宋军:穿最厚的,挨最毒的打[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/6619226893816670692.jpg?id=0)

![中国历史基本上中原不内乱,游牧就只有挨打的份[6]](http://image.uczzd.cn/422124218612007233.jpg?id=0)

晓军

当时就应该拆了。全都拆了。干干净净。

江南风

向劳动者致敬!