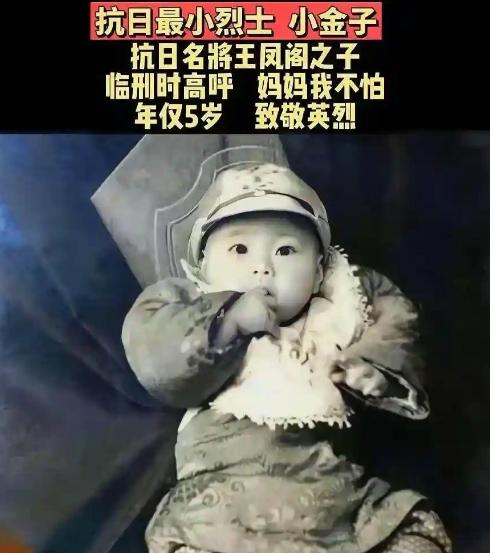

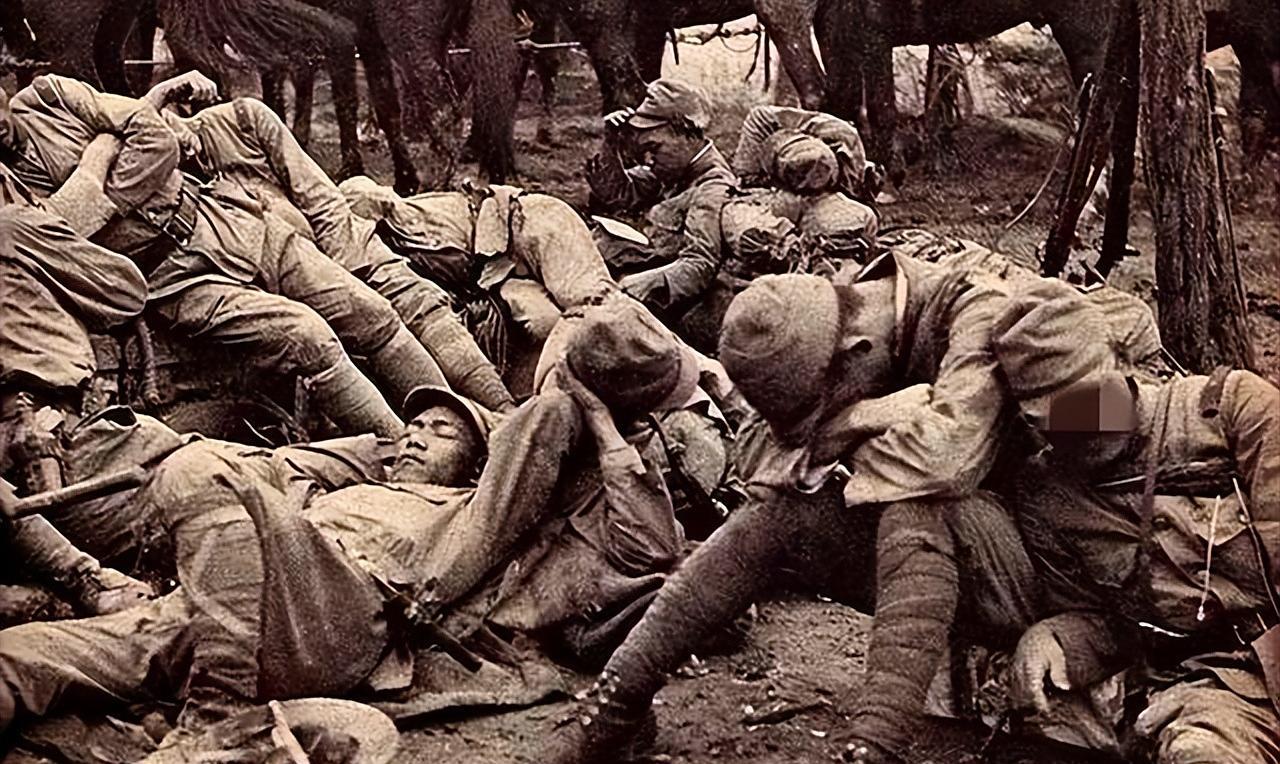

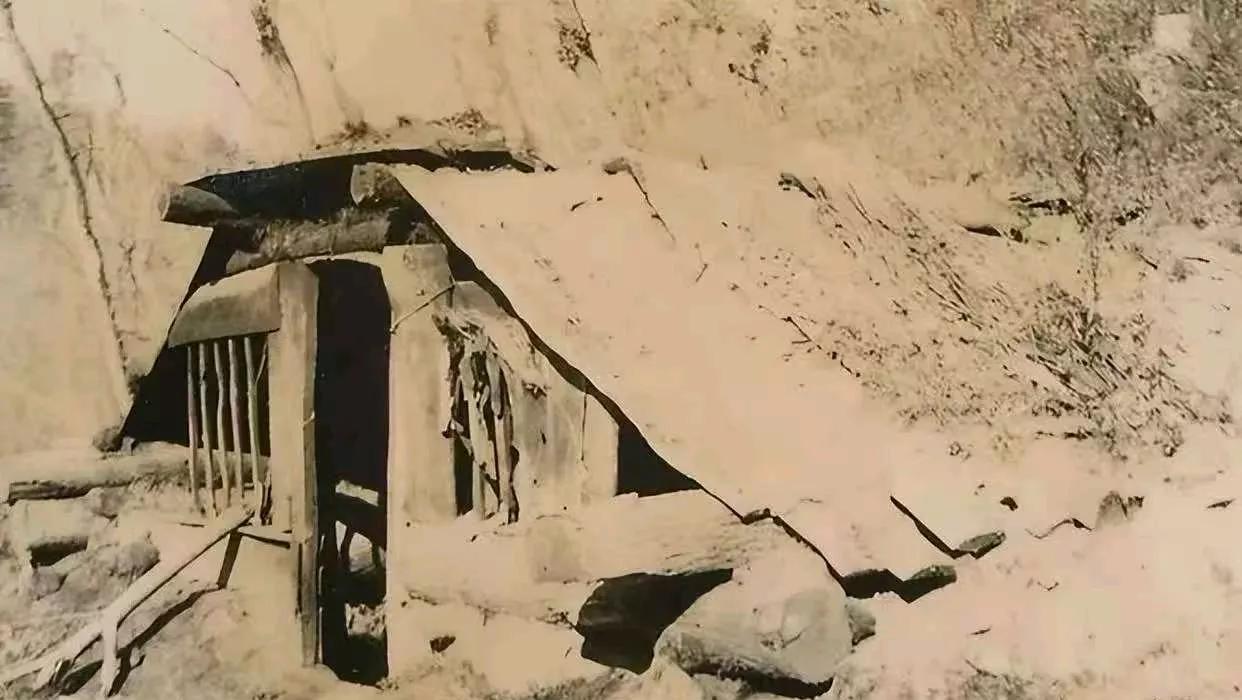

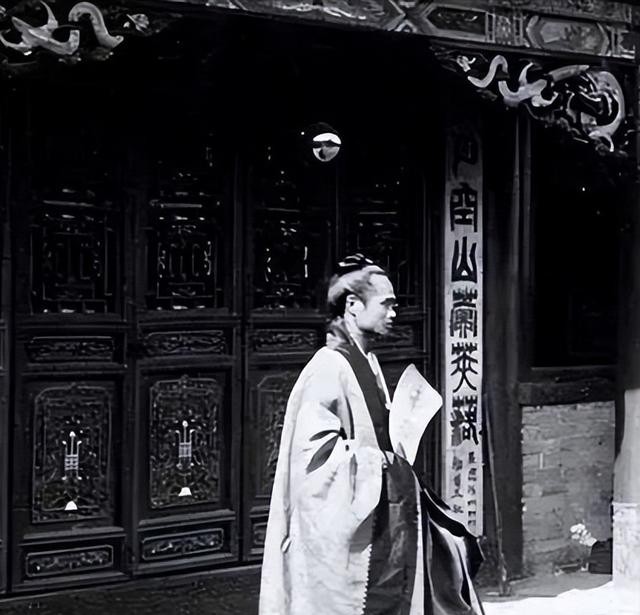

1932 年,王凤阁母亲变卖了所有家产,支持儿子王凤阁抗日,儿子拿到钱后瞬间失联。几年后,王母意外在报纸上看到儿子王凤阁的消息,原来这么多年他骗了自己。 “娘,等打完鬼子,儿子一定回来孝敬您。”这是王凤阁留下的最后一句话。1932年的春天,吉林通化县的一个农家小院里,33岁的王凤阁跪别母亲,带着变卖家产所得的银元,毅然投身抗日洪流。这一别,竟成永诀。 王母毅然变卖了家族世代积累的全部家产。乡亲们对此难以理解:“抗日是军队的职责,你一个庄稼人何苦掺和?”但这位深明大义的母亲坚定地说:“国家危难之时,每个百姓都有责任。这些家产能用在抗日救国上,值得!” 王凤阁用这些资金在通化县大罗圈沟组建起抗日游击队,最初只有几十名志士,后来发展成为辽宁民众自卫军第十九路军。这支抗日力量在最鼎盛时期发展到数千人的规模,他们转战于长白山的崇山峻岭之间,与日伪军展开了超过百次的激烈战斗。为了确保家人的安全,王凤阁强忍悲痛,切断了与家中所有的联系。 “我并非杳无音信,而是在战场上与敌人厮杀。”王凤阁在致密友的书信中这样吐露心声。1937年春天,由于叛徒的出卖,王凤阁的部队遭到日军大规模围剿。在经过连续数日的殊死搏斗后,弹药用尽,粮食断绝,他与妻子张氏以及年仅四岁的幼子小金子不幸被俘。 面对日军的威逼利诱和高官厚禄的许诺,王凤阁斩钉截铁地回应:“宁可断头,绝不低头,抗日意志永不磨灭。”年幼的小金子也表现出惊人的气节,坚决拒绝日军给予的糖果:"我是中国人,绝不接受侵略者的施舍。" 1937年4月,王母从乡亲捎来的旧报纸上得知了几子一家的遭遇。报道详尽记述了王凤阁一家被捕和牺牲的全过程。老人双手颤抖地捧着报纸,热泪盈眶却无比自豪地说道:“我的儿子兑现了他的承诺,他是我们民族的骄傲。” 王家的经历是那个年代千万个抗日家庭的缩影。这些普通的中国人用生命和热血铸就了中华民族的不朽精神。他们的奉献与牺牲,应当永远铭记在每一个中国人的心中。 当今国际环境复杂多变,我们更应当弘扬以爱国主义为核心的民族精神。王凤阁母子的英勇事迹深刻启示我们:国家的安危与每个公民休戚相关。当民族面临存亡危机之时,每个中华儿女都应当勇担重任,坚决维护国家主权和领土完整。 让我们牢记历史,缅怀英烈,珍视来之不易的和平岁月。要学习王凤阁母子那种顾全大局、舍家为国的崇高精神,将个人理想融入国家发展伟业。在新时代的奋进征程上,继续传承爱国主义光荣传统,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。英雄事迹流芳百世,爱国精神代代相传,这才是对先烈最好的缅怀与告慰。 信息来源: 人民日报|《王凤阁:宁碎头颅不作奴(铭记历史 缅怀先烈·抗日英雄)》 文|何夕 编辑|南风意史