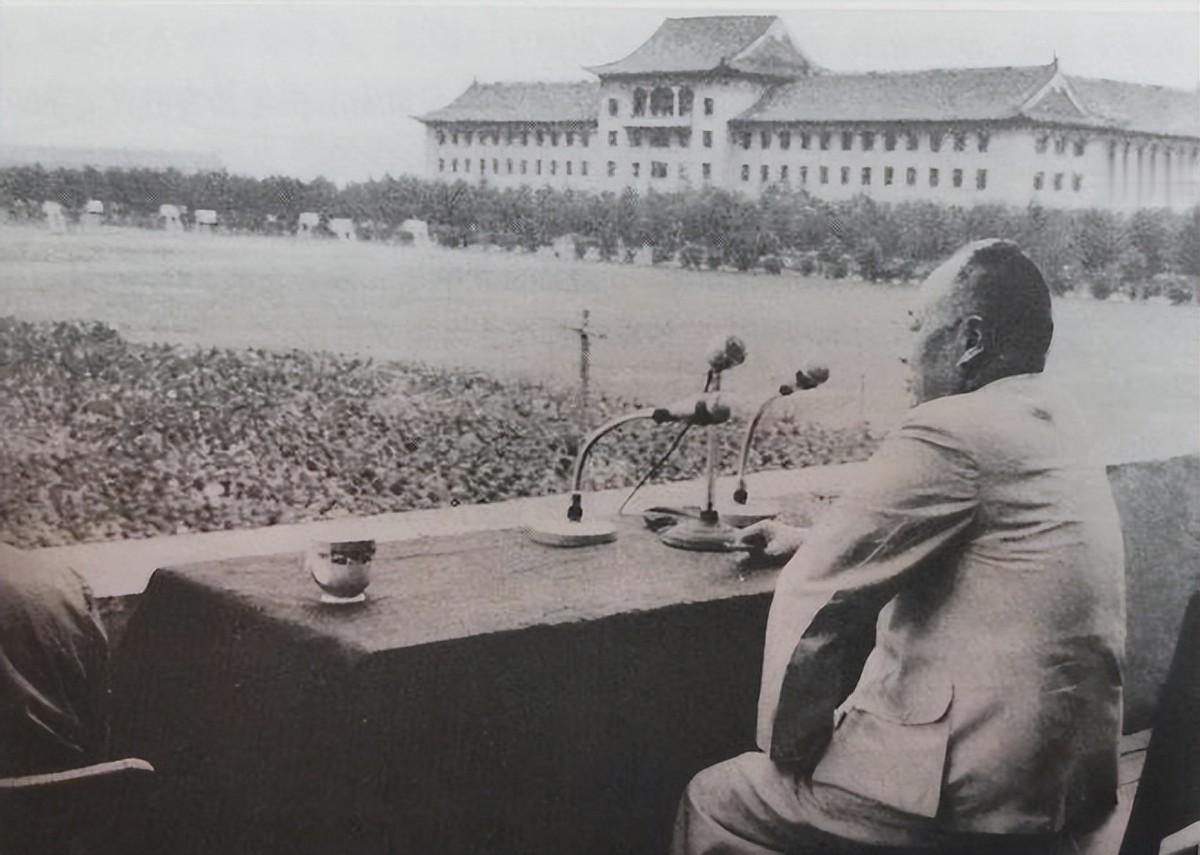

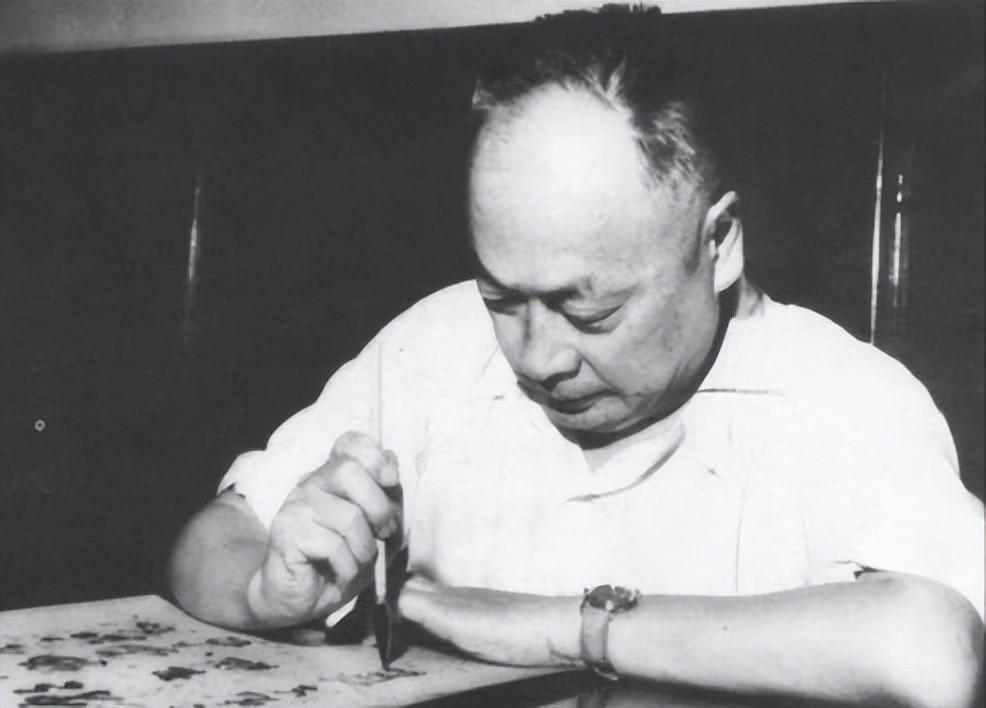

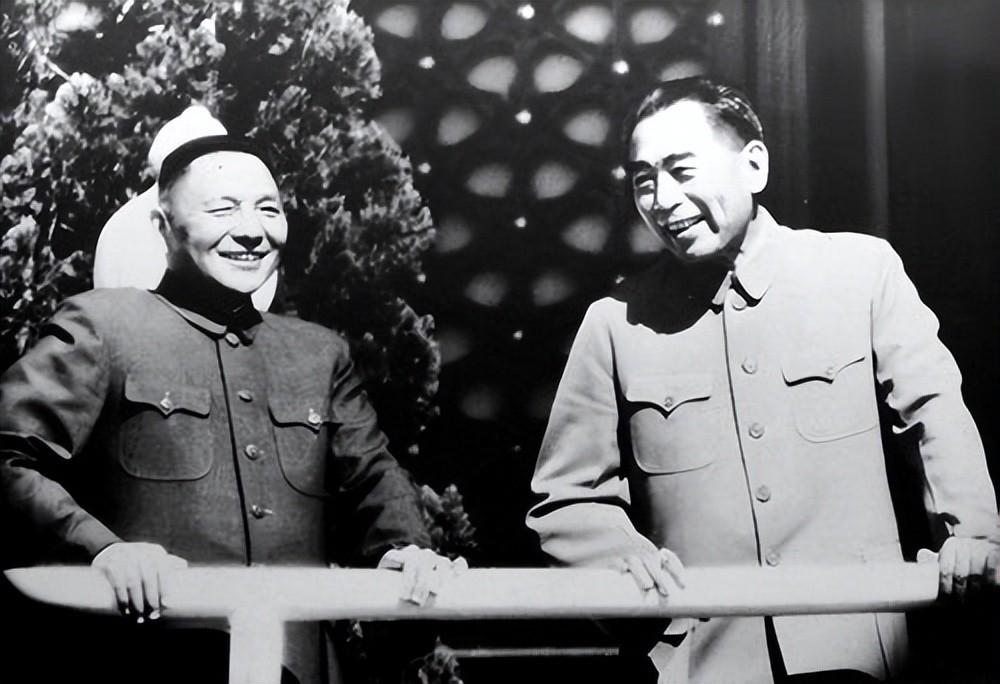

53年陈毅与彭老总大吵一架,陈毅:支持你没问题,可谁来支持我? 1953年7月的一天傍晚,上海淮海中路的电话骤然响起,陈毅刚结束一天的会议,正想舒口气,话筒里却传来彭德怀焦急的声音。那通跨越数千公里的呼叫,为后续的“争吵”埋下了伏笔,也让两位元帅在同一年里各自的难题集中爆发。 新中国成立后,华东军区肩负着台海方向的重大任务,海岸线漫长,岛屿繁多,稍有风吹草动就牵动国防安全。陈毅兼任上海市长,白天盯经济,晚上审军事公文,忙得脚不沾地。与此同时,坐镇中央军委的彭德怀长期关注朝鲜前线,一边盯谈判,一边盘算战后布局。他俩各守一摊,同样缺人手,却又都离不开“王牌”干部。 时间拨回到1952年秋。陈毅拿着厚厚的《金门、大陈登陆作战方案》递交军委,心里有点打鼓——美国海军的态度还不明朗。报告送到彭德怀案头,彭只写了八个字:“提防美舰突然介入!”简洁,却像浇下一盆冷水。毛主席仔细权衡后,也认为暂缓为妥。第一次对台大行动就这样放慢节奏。 朝鲜战场进入停战谈判阶段时,志愿军参谋长一职因调任出现空缺。彭德怀在板门店来回穿梭,急需一位既敢拍板又熟悉现代联合作战的参谋长。彭盯上了张爱萍——那位在华东战区折腾昼夜、对岛屿作战洞若观火的将门之后。彭觉得张爱萍沉着、审慎、兼具陆海空视野,正合心意。 电报飞到南京军区机关。“张爱萍请拨交志愿军,急。”落款彭德怀。看似平淡的一句话,把陈毅的眉头皱成川字。张爱萍此刻正和东海舰队、空军前指对接登陆演习,只要抽走,台海部署立即断档。陈毅当即复电:“华东同样吃紧,暂无可能。” 彭德怀不甘心,又是一封长电,讲朝鲜战场谈判、讲战略主动、讲国际形势。他压上了分量十足的一句:“关乎全局,还望体谅。”看似恳切,实则逼宫。陈毅仍是两个字:“不能。” 于是就有了那通电话。兵荒马乱的后方指挥部里,两位老帅都抬高了嗓门。对话只有几句,却火药味十足—— “陈老总,别跟我讨价还价,朝鲜是主要方向!” “老彭,支持你可以,可东海谁来支持?我也要对大局负责!” 争吵不到五分钟,线路被各自挂断,话筒“哐”地一声,谁也没占到上风。外间参谋面面相觑,不知道该替哪位长官说好话。 事实上,陈毅的处境远比表面更紧。粟裕已调总参,张震又转任任别,原本就缺将的华东军区只剩张爱萍能独当一面。对岸的金马防线正在加固,美台暗中磋商共同防御协定,一旦条件成熟,蒋军极可能在金门搞“永久守备”。陈毅手上的牌并不多,只能死死扣住张爱萍这张王牌。 彭德怀也不是矫情。他需要一位懂得现代化协同、能与苏式内勤体系对接的高级幕僚,越是临近停战,谈判桌上的每一个字、战场上的每一次调动都可能影响战后格局。张爱萍正好符合需求,因此,彭宁可顶着压力也要硬要。 僵局持续了大半个月。后来,彭德怀退了一步,电请中央军委启用陆军大学前校长李达。李达熟悉全军体制,又有野战军参谋长经验,勉强解了燃眉之急。陈毅留住了张爱萍,继续完善对台登陆的准备工作。次年初,一江山岛、大陈岛战役打出雷霆声势,东海前哨一扫而空,这才算给陈毅的坚持一个公正注脚。 有意思的是,1955年大陈列岛收复庆功时,两位元帅在人民大会堂碰面。彭德怀笑称:“幸亏你当年没松口,不然我就真把张爱萍给拐走了。”陈毅摆摆手:“就算给你,我也得想办法把他再要回来。”一句半真半假的调侃,算是将两年前的一顿大火气烟消云散。 他们的私人友谊并未因争吵生隙。庐山会议后,彭德怀备受冷落,陈毅依旧拎着绍兴黄酒上门,“上海的老酒,你喝得惯。”只这一句,足够抵得上千言万语。两位老帅都走南闯北几十年,深知置身风浪时的孤独,因此更懂得雪中送炭的分量。 放到更大的历史坐标里,这场“人事之争”呈现的是资源统筹的艰难——一方是国际博弈中的停战谈判,一方是尚未完成的国家统一,都关系全局,没有谁的需求“必须让步”。陈毅与彭德怀后来都说过,吵归吵,目的都是让解放军打得赢、国家安全有保障。背后那份“互不相让又彼此尊重”的气度,才是共和国初期军事决策的真实面貌。 一通电话,一场争执,两位元帅在不同战线坚守使命。1950年代的中国国防舞台,就在这样的矛盾与磨合里,逐步勾勒出“陆海空一体、南北东西呼应”的战略雏形。若没有那几回寸土必争的人事角力,也就难有后来台海战场的沉稳与朝鲜停战的主动。历史从不抽象,它总是藏在细节里。