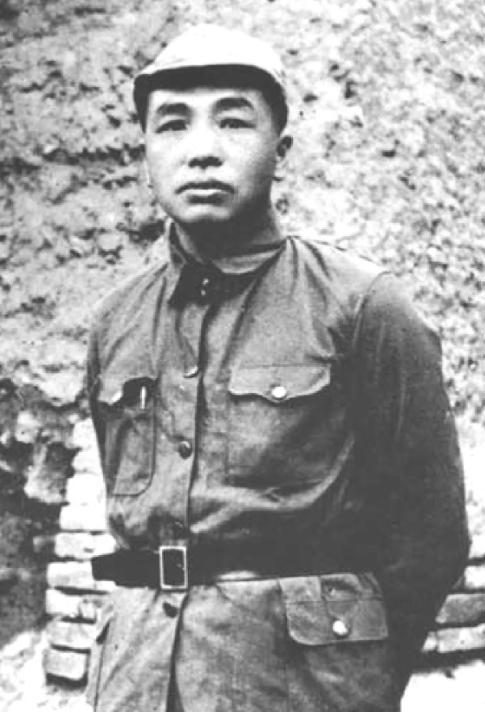

74年彭德怀时日无多,组织询问浦安修是否见一面,浦:还是不必了 1974年1月的一个清晨,北京医院的走廊里冷清得只剩脚步声。医护人员刚为彭德怀做完例行检查,病历本上新添的几行字写明了癌细胞扩散的速度。知情者心里都明白,这位久经沙场的老总司令所剩光阴不多。随后,组织部门拨通了浦安修在北师大宿舍的电话,“彭总病重,如果你想见,得尽快。”听筒里传来短暂的沉默,浦安修只回答了十个字:“谢谢关心,我看不必了。”语气平静却透着抗拒。 彭德怀与浦安修的缘分,要追溯到1938年的延安篮球场。那时他40岁,身负西北战事的重担,仍是一人独宿窑洞;她20岁,北师大肄业,投身抗战宣传,年轻热烈。陈赓帮忙牵线,当晚彭德怀说句“打仗讲速决,婚事也别拖”,一句玩笑话道破他的率直。两人结婚只用了一张油灯下的合影,既没喜宴也无礼单,在那个烽火连天的岁月里,爱情与战事一样不允许耽搁。 抗战结束后,解放战争旋即展开。夫妻二人聚少离多,浦安修常跟随工作队深入敌后。有一次,她所在的北方局电台被炮火摧毁,外界一度传来“浦同志阵亡”的误报。彭德怀深夜听到消息,只抓着军帽在院子里踱步,眉心像被刀刻。三天后,浦安修带着伤口赶到前线,彭德怀一句话没说,只把人紧紧圈在怀里。那画面落在战友眼里,既庄重又动容。 进入和平年代,本以为风雨已过,却没想到更大的政治风暴在1963年后袭来。吴家花园里,一纸通知将彭德怀“隔离审查”,会议室里再无他的座位,党校大门也对他关闭。“辅导员”时而造访,用走马观花的方式询问几句,写完汇报就匆匆离去。彭德怀本就高血压,长年郁结让病情加速恶化。浦安修同样被牵连,北师大校园里时常有人指着她的背影议论,甚至贴出大字报斥她“反动军阀家属”。学校领导劝她“划清界限”,最直接的办法便是离婚。 浦安修反复思量,终于在1965年春天把想法写成一封信送到吴家花园。“我受不了这么多批斗,你也被我拖累。”字迹颤抖,措辞却干净利落。彭德怀看完陷入长久沉默,随手抓起桌上一只分好的梨,猛地砸在地上,瓷盘碎裂声震得屋外麻雀乱飞。“要离就离,可我不吃这个梨!”他嘶哑地吼出一句。梨在方言里同“离”,动作本身已表明态度。最终,双方还是办理了象征性的分开——手续谁也没见过,组织也没正式批,但浦安修从此不再踏进吴家花园。 离婚没能给她带来想象中的安宁。运动升级,她被勒令搬出教师宿舍,只能在学校图书馆的角落里铺张行军床。有人记得寒冬夜里她一边翻译资料,一边缩在军大衣里取暖。有人劝她去看望彭总,她却摇头,“去了不仅帮不上忙,还可能添乱。”语气坚硬,却掩不住心里的歉疚。 时间来到1974年,癌细胞吞噬了彭德怀的胃和骨髓。组织考虑到两人毕竟名义夫妻,按惯例征询浦安修意见。电话后,浦安修没睡着,她在昏暗的灯下摊开旧相册,封面蒙了层灰尘。照片里的彭德怀穿旧军装,正拿着望远镜为队伍指路,她站在侧后方,发辫被风吹得有些散乱。那夜,她只看着相片,反复低声念叨一句:“不能去,没脸去。” 同年十一月,彭德怀病逝。追悼会在八宝山礼堂举行,挽联墨迹未干,浦安修的座位空着。有人替她解释:“身体不适。”也有人摇头叹气,但究竟原因无人深究。1978年中央作出平反决定,肯定彭德怀的历史功绩,也确认他们“夫妻关系实为存在”。文件下发当天,浦安修已在北师大退休,她拿到文件,一连写了三封长信:一封交组织,一封寄亲友,一封烧给亡夫。信里第一次提到当年拒见的理由——“怕他见我更难过,怕自己撑不住,怕再给他添压力。”这些话她晚说了四年,听者只剩空气。 此后,她把自己工资、补发的工龄待遇以及彭德怀生前未领的稿费陆续捐给贫困地区教育基金,理由简单:“老总一辈子为穷人打天下,钱该花在那儿。”北师大档案室存着她的笔记稿,《彭德怀自述》即由此整理。校内师生传阅时,常看到扉页上一行字:“欠他的,只能用笔来还。” 外人常议论,这对革命夫妻最终没能同行到最后一步,遗憾乎?若细查其处境,答案并不轻易。在那个人人自危的年代,情感往往让位于生存与立场。彭德怀与浦安修的分离,不是个人恩怨,也非情感冷却,而是时代力量在个人身上留下的刀口。有人说浦安修“懦弱”,也有人称她“自保”,但种种标签都难以概括一个在政治漩涡中挣扎的知识女性。她没去病房告别,却用捐款、用书稿、用沉默的岁月,为昔日的军中大将守了一盏迟到的长明灯。 许多年后,浦安修晚年整理遗物,那颗当年被砸碎的梨核居然被她保存下来,塞在一只小布包里。梨核早已干枯,仍能看出裂纹。她把它放进抽屉,轻声说:“就当小小纪念吧。”这句话无人听见,却足以说明一切。