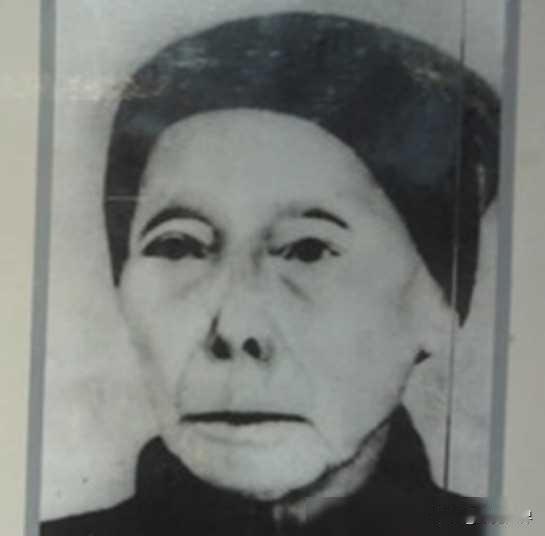

1933年,主席躲进农妇家。没想到,敌人搜查时,农妇却说:“你们要找的人,在我家!”然而,就是这一句话,26年后,她收到邀请,登上了天安门城楼。[凝视] 在中国革命历史中,有这样一群普通人:他们没有显赫的身份,却用平凡的坚守改写了历史进程。今天要说的黄菊喜,就是其中一位。 黄菊喜出生在湖北通城县黄袍山脚下,那个年代的农村妇女大多命运相似。12岁时按照当时习俗成了童养媳,丈夫去世后独自抚养几个孩子。 上世纪20年代末,中国共产党在农村开展土地革命,黄袍山一带也成为革命活动的重要区域。据当地老人回忆,那时经常有外地来的年轻人在村里宣传革命道理。 黄菊喜虽然不识字,但她明白一个朴素的道理:穷人要翻身,就得跟着能带来希望的人走。所以当有人动员青年参加红军时,她的几个孩子先后选择了这条道路。 1933年前后,国民党对苏区的围剿日益严密,据史料记载,那段时间确实有不少革命者在当地民众的掩护下转移。民间流传着许多惊险的营救故事,其中就包括黄菊喜一家的传说。 某个深夜,搜查队包围了村子,危急时刻,黄菊喜让自己的儿子假扮目标人物,成功转移了注意力。这个儿子后来牺牲在了通城县城。 这个故事的真实性虽然难以完全考证,但它反映了那个年代无数普通家庭的选择。在生死关头,他们宁可牺牲自己的亲人,也要保护革命的火种。 红军长征后,留在当地的游击队面临更加严峻的处境。黄菊喜这样的军属家庭首当其冲受到报复。据当地党史资料显示,很多革命家庭在这个时期都遭受了巨大损失。 新中国成立后,像黄菊喜这样的革命母亲受到了应有的尊重,虽然关于她登上天安门城楼的具体细节缺乏明确记录,但新中国确实邀请过许多有特殊贡献的普通民众参加重大庆典活动。 不是某个英雄的个人魅力,而是千千万万普通人的信任与支持。他们用最朴实的方式诠释了什么叫“得民心者得天下”。 任何伟大的事业,都离不开普通人的理解与参与,黄菊喜们虽然文化不高,但她们有着最敏锐的政治直觉:谁真心为老百姓好,老百姓心里都有杆秤。 很多重大转折点的背后,都有这样的普通人在默默奉献。他们或许没有留下名字,但他们的选择汇聚成了历史的洪流。 信仰的力量究竟有多大?一个普通的农村妇女,为什么会有如此坚定的意志?答案可能就在于她相信自己的牺牲是有意义的。 这种信念在今天的和平年代可能很难理解,但在那个动荡的时代,选择站在哪一边往往意味着整个家庭的命运。黄菊喜们的选择,实际上是用脚投票的结果。 从另一个角度看,黄菊喜的故事也反映了中国传统文化中的家国情怀,为了更大的“家”,可以牺牲小的“家”。这种价值观在关键时刻展现出了巨大的力量。 当然,我们在讲述这些故事时,也要保持客观和理性。历史是复杂的,不能简单地用非黑即白来概括。每一个选择的背后,都有着深刻的时代背景和复杂的个人考量。 黄菊喜的晚年生活相对平静,这或许是对她前半生坎坷经历的某种补偿。新中国给了像她这样的人应有的尊重和照顾,让她们看到了自己当年选择的价值。 说到这里,不禁想起一个问题:在你的家族历史中,是否也有类似的故事?你的长辈们在那个动荡年代是如何选择的?他们的经历对你的人生观产生了怎样的影响?欢迎在评论区分享你家族的历史记忆,让更多人了解那个时代普通人的真实生活。 信源: 《闽西日报》