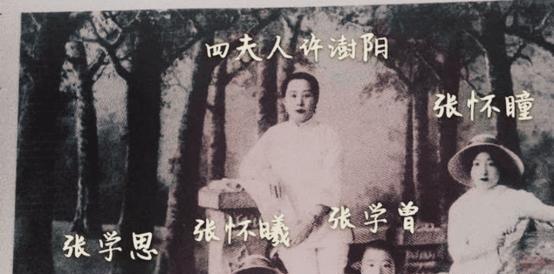

1906年,31岁的张作霖强势娶了18岁的许澍旸。大婚当夜,张作霖搂着许澍旸纤细的腰肢,高兴地说:“你把老子伺候舒服了,要啥我都给!”然而,许澍旸提出的要求却让他陷入两难。[凝视] 1906年辽西,18岁的许澍旸在村口井台打水,粗布衣裳遮不住瘦削身形。这个穷苦人家的女儿绝不会想到,命运即将为她打开一扇通往知识殿堂的大门。 许澍旸生于河北宛平贫困家庭,父亲早逝后母亲靠给人洗衣维生。在女子不读书的年代,她却对识字有着强烈渴望。每当村里私塾传出朗朗书声,她就悄悄蹲在墙角跟着默念,手指在地上比划着字形。 31岁的奉天巡防营统领张作霖经过村庄时,一眼看中了这个清秀姑娘。八抬大轿迎娶进府,许澍旸从此告别了井台生活。新婚当夜,张作霖豪爽地问她有什么心愿,这个看似柔弱的姑娘说出了震惊所有人的话:“我想读书。” 这个要求在当时简直匪夷所思,军阀家眷上学读书,在整个东北都是闻所未闻的事情。府中幕僚面面相觑,奉天城的贵妇人们更是议论纷纷。 许澍旸以绝食表明决心,张作霖最终妥协。为避免外界非议,她化名“许雅君”进入奉天女子师范学校,成为东北第一个入学读书的军阀家眷。 好景不长,半年后外界压力让张作霖颜面尽失。许澍旸被迫离开课堂,但这段求学经历让她更加坚信知识的力量。她明白,在乱世中唯有学问才是真正的立身之本。 回到帅府后,许澍旸将全部心血投入子女教育,她为孩子们制定严格规矩:上学必须穿粗布衣服,不许坐轿车,零花钱按普通人家标准给。 有次儿子张学思在戏园挥金如土,许澍旸当众给了他一记耳光:“你外祖父病重时连药都买不起,你却学会了摆阔。”这一巴掌打醒了纨绔子弟,也立下了张家严格的家规。 她对待子女教育从不偏心,坚持让所有孩子接受新式教育。女儿张怀瞳后来回忆:“母亲常说,女孩子更要读书,将来才能自立自强。”在那个“女子无才便是德”的时代,这种观念极其超前。 许澍旸的教育理念结出了丰硕果实,四子张学思后来考入海军学校,最终成为新中国开国少将。次女张怀曦在教育领域卓有建树,长期从事女子教育工作。 九一八事变后,许澍旸带着子女颠沛流离,即便在逃难途中,她也不忘督促孩子们学习。每到一处,她第一件事就是为孩子们找学校。 有次日军轰炸过后,房屋倒塌一片狼藉,许澍旸第一时间检查的不是财物,而是孩子们的课本。旁人不解,她解释道:“房子可以重建,学问却是装在脑子里带不走的财富。” 辗转香港期间,生活极其艰难,许澍旸却坚持让孩子们继续求学。她把仅有的积蓄用于支付学费,自己却省吃俭用。邻居们都说她太苛刻,她却说:“再穷不能穷教育。” 晚年定居天津后,许澍旸依然保持读书习惯,邻居们常看见这位满头银发的老太太,戴着老花镜在小院里读《大公报》。有人问她都这把年纪了还这么用功,她笑着说:“活到老学到老,这辈子就是书读得太少。” 1976年,88岁的许澍旸安然离世。临终前她留给子孙的话只有八个字:“好好读书,做人硬气。”这句朴实家训,见证了一个从贫苦农家女到军阀夫人再到教育家的人生蜕变。 从井台边的打水女到坚持让子女接受新式教育的母亲,许澍旸用一生诠释了“知识改变命运”的深刻内涵。她虽然只读了半年书,却培养出了将军、教育家,影响了整个家族的命运轨迹。 在教育资源如此丰富的今天,我们是否还保持着许澍旸那种对知识的渴求?当短视频和游戏充斥生活时,你还记得上一次静下心来读完一本书是什么时候吗?你觉得在当今社会,知识还能像许澍旸那个年代一样彻底改变一个人的命运吗?

张衡

老张有眼光,有魄力,老婆就要找这样的。