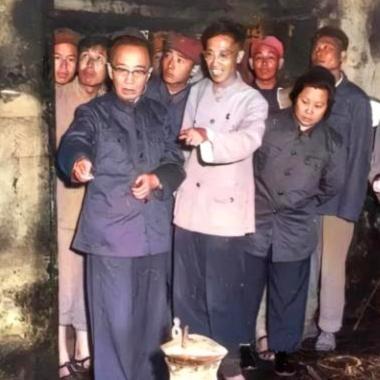

1956年,在郭沫若、吴晗的极力主张下,国家最终批准开启万历皇帝的陵寝。当棺椁被揭开的那一刻,万历帝的龙袍在接触空气的瞬间逐渐褪色发黑,诸多稀世珍宝也遭到不可逆的损毁。这场考古悲剧,让中国从此立下永不主动发掘帝王陵墓的铁律。 【消息源自:夏鼐《中国考古学反思录》1984年商务印书馆;赵其昌《定陵发掘亲历记》1990年文物出版社;中央档案馆藏《国务院关于文物保护工作的批示(1959年)》】 1956年春天,北京昌平的天刚蒙蒙亮,三十出头的考古队员王景深蹲在定陵宝顶的黄土堆上,手里的洛阳铲突然"咔"地一声碰到了硬物。他抹了把汗,转头对身后抽烟的老队长喊道:"赵队,这底下真有料!"谁都没想到,这声吆喝揭开了一场持续三年的文化劫难。 当时的新中国正憋着股劲儿要证明自己。郭沫若在科学院办公室里拍着《明史》对吴晗说:"老吴啊,咱们得让老百姓看看,封建皇帝到底过着什么糜烂日子。"这位留着八字胡的副市长扶了扶眼镜:"郭老放心,地宫里的金银珠宝就是最好的历史教材。"他们没注意到,角落里默默整理资料的夏鼐欲言又止——这位留学英国的考古专家清楚,国内连个恒温仓库都没有。 挖掘令下来那天,王景深他们领到的装备让人心凉半截:两桶福尔马林、几捆草绳,还有从建筑队借来的铁镐。老农民蹲在地头嗤笑:"你们这是刨红薯呢?皇帝老子的坟就这么挖?"果然,刚打开第一道墓门,盛夏的热浪就裹着霉味扑出来。有个年轻队员突然尖叫:"绸子!绸子在化!"只见刚暴露在空气中的五彩龙袍,像烧着的纸钱般卷曲变黑,转眼就成了堆焦炭。 最瘆人的是开棺那刻。万历皇帝的尸体在众目睽睽下"噗"地塌陷,金丝翼善冠滚落在地,被谁不小心踩扁了。王景深后来总做噩梦,梦里那具突然瘪下去的龙袍总在问:"你们就这么急着看我死第二回?"更荒唐的是,那些侥幸搬出来的字画,因为没地方放,全堆在生产队的粮仓里,和发霉的玉米棒子做了邻居。 等到周恩来总理看到报告拍桌子时,定陵已经成了个烂摊子。郭沫若在检讨会上搓着手解释:"我们本想着......"话没说完就被打断。国务院的红头文件下来那天,王景深蹲在已成水坑的地宫门口,听见两个专家在吵架。年轻的那个嚷嚷:"早听夏所长的哪会这样!"老专家叹气:"现在说这些有啥用?你当是挖你家菜窖呢?" 这场闹剧最后的黑色幽默是,66年红卫兵冲进仓库"破四旧"时,发现当年费老劲抢出来的文物,早就烂得不用他们动手了。如今定陵博物馆的玻璃柜里,那些光鲜的"龙袍"其实是苏州老师傅照着照片仿的。有个细节特别讽刺——真品唯一剩下的万历皇帝头发,因为被塞在档案袋里忘了处理,反而躲过一劫。 2005年,白发苍苍的王景深带着孙子逛博物馆。孩子指着复制品问:"爷爷,这真是皇帝穿过的?"老头儿掏出手帕擦汗,含含糊糊应了句:"算是吧。"转身时他看了眼定陵后山——那里埋着当年参与发掘的七个老伙计,坟头草都一人高了。