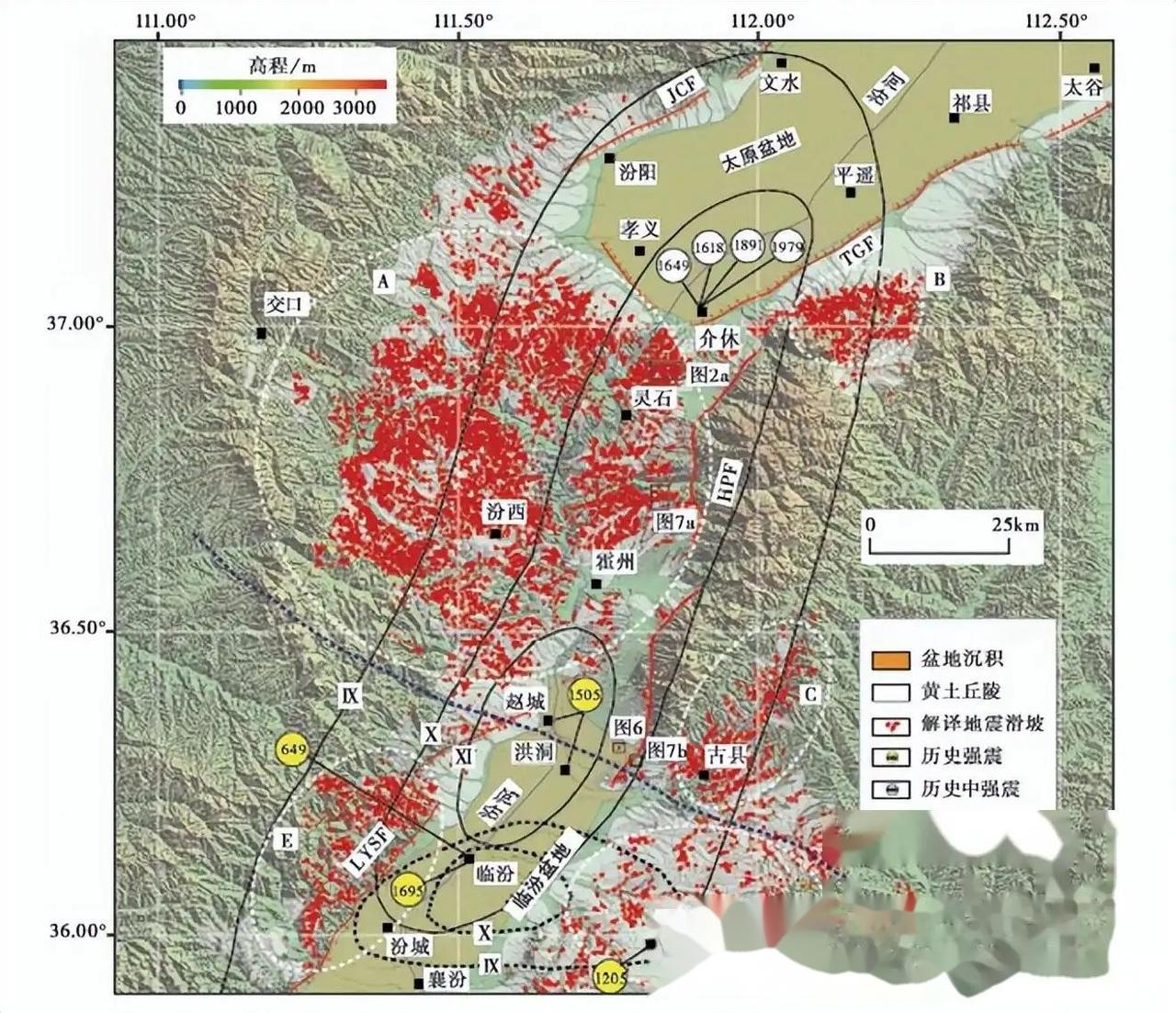

一场大地震直接导致83万多人瞬间殒命,范围波及大半个中国,光是灾区面积就足有28万平方公里! 这是我国历史上有记录最惨的一次天灾,在全世界范围内都是伤亡人数最多的地震灾害之一,它就是发生于我国明朝时期的华县大地震。 1556年腊月十二午夜,8.3级华县大地震突发,28万平方公里区域地貌崩塌,83万人葬身废墟。多数人知晓其为世界震害之最,却忽略了核心影响:这场天灾直接重创明朝北方边防主力,间接改变此后百年军事格局。 关于伤亡数字存在常见误区,部分文章质疑83万死亡数的真实性。中国地震局蒋长胜研究员考证显示,即便剔除次生灾害致死人数,核心地震伤亡仍超45万,依旧保持全球纪录。 核心问题在于伤亡者构成——灾区所在的关中平原,是明朝"军户重镇",每五名成年男性中就有一人为现役或预备役军人。 《明史·兵志》记载,嘉靖年间陕西都司下辖20个卫所,光华州、渭南就有3个卫、5个千户所,常驻兵力超2.3万人。地震当晚,卫所营房多是夯土建筑,比民房更不抗震,华州卫指挥使张世忠全家17口连同卫所官兵1200多人,全被压在营房下。 更严重的是军事基础设施损毁。当时防御蒙古的"延绥镇长城"正处于大修阶段,建材与工匠均从关中调运。 地震导致铜川煤矿坍塌、渭河大桥断裂,长城工地补给中断,原计划1557年完工的120公里城墙,延迟至1560年才竣工。蒙古鞑靼部借机南下,1557年三次劫掠边境,明军因边防设施残缺无法有效抵御。 对比2008年汶川地震救灾过程,可清晰显现明朝的致命短板。汶川地震发生13分钟后,解放军应急指挥体系启动,2小时内首批部队出发;华县地震后,陕西巡抚方廉耗时5天抵达京城奏报灾情,朝廷调兵指令下达时,灾区已爆发瘟疫。 明朝军事救灾模式的低效体现在流程上,当时调动千人以上军队需皇帝亲笔诏书,嘉靖帝沉迷修道,地震后第三天才临朝处理灾情。其签字同意调派山西、河南军队时,灾区已出现"人相食"的惨状。 我国2025年实施的《应急救援条例》明确军区部队可直接响应地方救灾请求,2024年甘肃地震中,空降兵15分钟完成首批物资空投,形成鲜明对比。 另有一冷门细节:华县地震摧毁明朝三大军器局之一的西安局。据《明会典》记载,该局年产鸟铳3000支、火炮50门,地震时库存的20万斤火药爆炸,损毁全部设备并引发三日大火。这一损失直接导致1558年戚继光抗倭时,需从浙江紧急调运火器,造成战机延误。 从地缘军事角度看,这场地震让明朝失去了"关中粮仓"。灾区原本每年能提供120万石军粮,供应北方九边重镇。 地震后连续三年歉收,朝廷虽紧急调拨太仓银四万两赈灾,还额外给延绥等边防重镇拨付四万五千两协济军饷,但这笔款项经层层盘剥后实际到位不足七成,且远难填补粮荒缺口。 朝廷不得不从南方调粮,仅漕运费用就耗掉当年国库收入的30%,途中损耗更使实际运抵边镇的粮食折损近半。 边军因粮饷不足士气低落,部分卫所甚至出现士兵逃亡。而同期的日本正处于战国时代,倭寇看到明朝国力空虚,劫掠频率从每年3次增加到11次,东南沿海防线也随之承压。 有观点认为,古代缺乏现代科技,救灾效率低下属正常现象。但同期奥斯曼帝国的救灾实践表明,差距核心在于体系而非技术。 1556年奥斯曼帝国发生7.8级地震,禁卫军直接接管灾区,5天内搭建临时医院,通过骑兵接力传递灾情,最终伤亡控制在8万人。同期明朝军队仍在等待朝廷调兵指令,军地协同效率差距显著。 这场地震的军事影响持续20年。1576年明朝兵部尚书谭纶在奏折中直言:"关中震后,边军缺额三成,火器不足半数,鞑靼、倭寇乘虚而入,国无宁日。"直至张居正改革期间,从南方调派2万精兵充实北方边防,并重建西安军器局,北方边防实力才逐步恢复。 把视线拉到现代,2023年土耳其8.0级地震,同样暴露了军事救灾体系的重要性。土耳其军队因指挥混乱,72小时黄金救援期内仅救出3000人;而我国派去的救援队,带着无人机探测、液压破拆装备,24小时内就救出57人。这背后,正是从历史教训中总结出的"军地一体"应急体系。 83万人的生命代价证明:国家国防实力不仅取决于武器装备先进程度,更取决于灾害应对中的应急动员能力。明朝的教训表明,军地协同、快速响应、后勤保障等基础环节,正是国家安全的"隐形防线"。 纪念这场灾难,并非为沉浸于悲痛,而是要认识到:强大的军队不仅承担作战职能,更是守护民众的"最后一道屏障"。从华县地震时的应对失序,到汶川地震时的高效响应,再到当前的常态化应急备战,这一演变历程,直观体现了国力的提升。 参考资料: 古今中外地震死亡人口之最-1556年中国陕西省华县地震.2018-04-27 安庆市地震局 陕西纪念世界上死亡人数最多的华县大地震450周年.2006年10月26日 新华网