1955年,许世友喝得正高兴时,接到了北京打来的电话,他显得有些不悦,冷冷地说:“喂!我是大将许世友,你是谁?”很快,电话那头传来了一个熟悉而亲切的声音:“小兵恩来!”

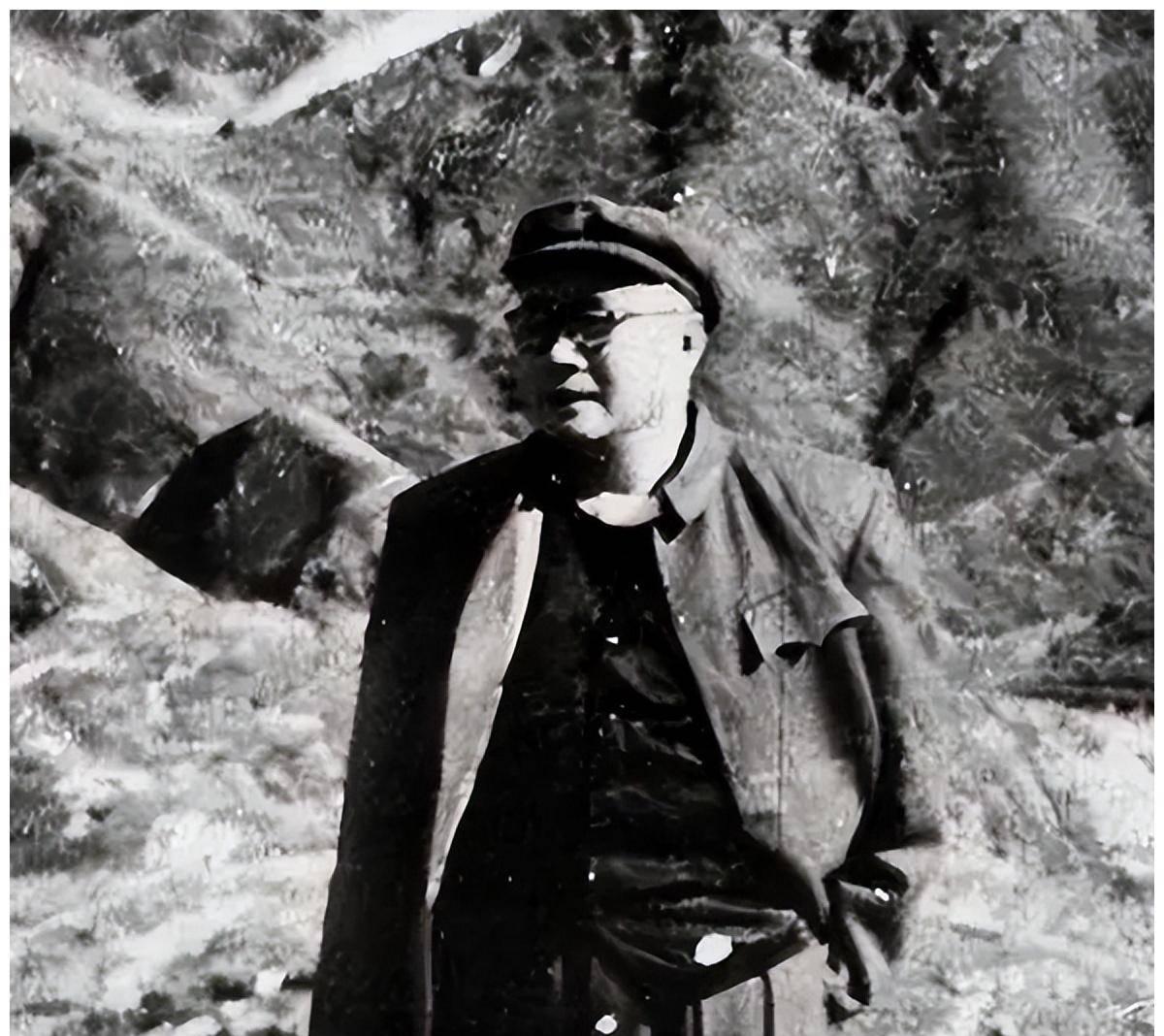

许世友,1905年出生在湖北麻城一个贫农家庭,家里穷得叮当响,少年时靠帮工糊口。后来拜师学武,练就一身硬功夫,还跑去少林寺混了几年,拳脚棍法样样精通。1926年,他加入国民革命军,当过连长,作战不要命,胆子大得吓人。1927年,黄麻起义爆发,他投身革命,加入中国共产党,从此跟着红军干革命。红四方面军时期,他从班长干到骑兵师长,带着队伍在川陕根据地跟敌人硬碰硬,次次冲在前面。抗战爆发,他调到八路军,指挥386旅在华北跟日军死磕,日军恨得牙痒痒,悬赏十万大洋要他脑袋。解放战争,他指挥兵团,参加淮海战役、渡江战役,战功一摞摞,硬是打出了名堂。1955年,他刚当上南京军区司令员,正赶上新中国第一次评军衔,大家都觉得他大将没跑了。 那会儿,军衔评定可是件大事。1955年2月,《中国人民解放军军官服役条例》颁布,定下大将标准:红军时期得是师级以上,抗战时期旅级以上,解放战争兵团级以上。许世友掰指头一算,自己全占了。红军时期,他当过骑兵师长;抗战时,386旅打得日军满地找牙;解放战争,他指挥兵团,战绩摆那儿,谁不服?老部下回忆,他在济南视察时,还跟大家开玩笑,说要是评上大将,请全狗宴,图个热闹。谁都知道,他不是真馋那口肉,就是军人那股子豪气,觉得自己战功够硬,评个大将不过分。

3月的一天,许世友在南京军区司令部请老战友喝酒,喝的是山东即墨老酒,气氛热得不行。正聊得起劲,值班参谋跑来报告,北京来电话了。许世友有点不高兴,酒兴被打断,拿起电话就自报家门,口气硬邦邦的。那头传来的声音却让他愣了愣,自称“小兵恩来”。这通电话来得突然,内容更不简单。军衔评定正到关键时候,许世友资历够格,但大将名额只有十个,中央得通盘考虑,平衡各方利益。电话里,事情讲得清楚:许世友被定为上将,不是大将。中央希望他能理解,毕竟军队建设、国家大局更重要。许世友没多啰嗦,当场表态,革命不是为了当官,服从安排。这话说得敞亮,透着老革命的觉悟。 这通电话不光是军衔的事,更是一段革命情谊的缩影。许世友的豪气,来自他几十年的战火历练,从红军到解放战争,他一直是冲锋在前的猛将。抗战时,他在山东根据地带着部队跟日军硬拼,敌人拿他没办法,只能出高价买他的人头。解放战争,他指挥部队打硬仗,淮海战役、渡江战役,哪次不是啃硬骨头?1955年,他刚到南京军区,肩上的担子不轻,管着东南沿海的国防重地,还得抓部队训练、整顿纪律。军衔评定对他来说,既是荣誉,也是考验。他那句“我是大将”,不是狂妄,是对自己战功的底气。而“小兵恩来”这称呼,透着亲切,平易得让人心里一暖。这不是简单的上下级对话,而是革命战友间的信任。

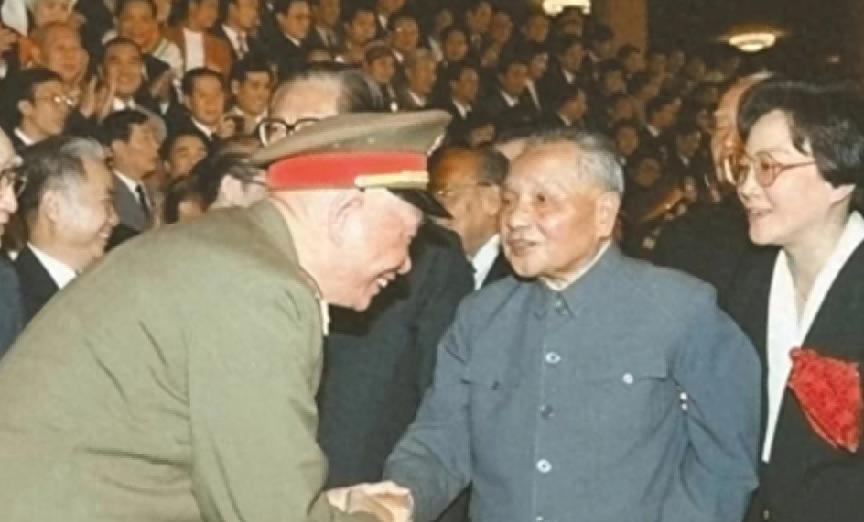

军衔评定背后,中央的考虑很深。大将名额少,选谁不选谁,得看资历、战功,还得顾全大局。许世友的资历没得挑,但上将和大将之间,差的不只是一个级别,还有全局安排。1955年的中国,百废待兴,军队要现代化,稳定最要紧。中央定下的十个大将,每个人都代表一方力量,平衡得滴水不漏。许世友被定为上将,不是否定他的功劳,而是大局需要。他明白这道理,痛快接受,没半点怨言。这份胸怀,搁谁身上都不容易。 评衔之后,许世友继续在南京军区干得风生水起。他常下基层,跑海防哨所,检查部队训练,抓得严实。抗美援朝刚结束,东南沿海局势还不稳,他带着部队搞实战演习,建工事,忙得脚不沾地。军人本色在他身上一点没变,评了上将,他还是那个冲锋在前、敢打硬仗的许世友。他常跟身边人提起那通电话,说那句“小兵恩来”让他记一辈子。1976年,周恩来去世,许世友去北京参加追悼会,哭得跟孩子似的。回到南京,他把珍藏的茅台拿出来,说要陪总理喝最后一杯。这份情谊,隔着时间都看得真切。 许世友1985年去世,享年80岁。他这一生,从湖北穷小子到开国上将,靠的是真刀真枪打出来的功劳。他的故居在南京中山陵8号,那台老式电话机还在,游客路过总爱听讲解员讲这段故事。

lgfdy

胡说八道。