1931年,国军上将去上海看牙,将指挥权交给了属下一个师长,却没承想,牙看好了,自己却成了光杆司令!

孙连仲,1893年生于河北雄县,家境不错,幼年读私塾,后入保定中学。清末乱世,他弃学从军,1912年加入北洋军第二镇当炮兵。1914年投靠冯玉祥,从士兵干起,凭着打仗不要命的劲头,步步高升,历任班长、连长、营长、团长。1924年北京政变,冯玉祥组建国民军,孙连仲被提拔为第一炮兵旅旅长,带兵纪律严明,作战勇猛。 1926年五原誓师,他随冯玉祥加入北伐,屡立战功,先后担任国民联军第十路司令、第二集团军第二方面军总指挥,打败直军和奉军,名声渐响。1928年,他带兵援陕,击败叛军李虎臣,之后被任命为青海省政府主席。次年调任甘肃省政府主席,负责地方治理,稳固后方。1930年中原大战,冯玉祥兵败,孙连仲带着部队投靠蒋介石,被编为第二十六路军总指挥,兼第25师师长,1935年获陆军二级上将军衔。

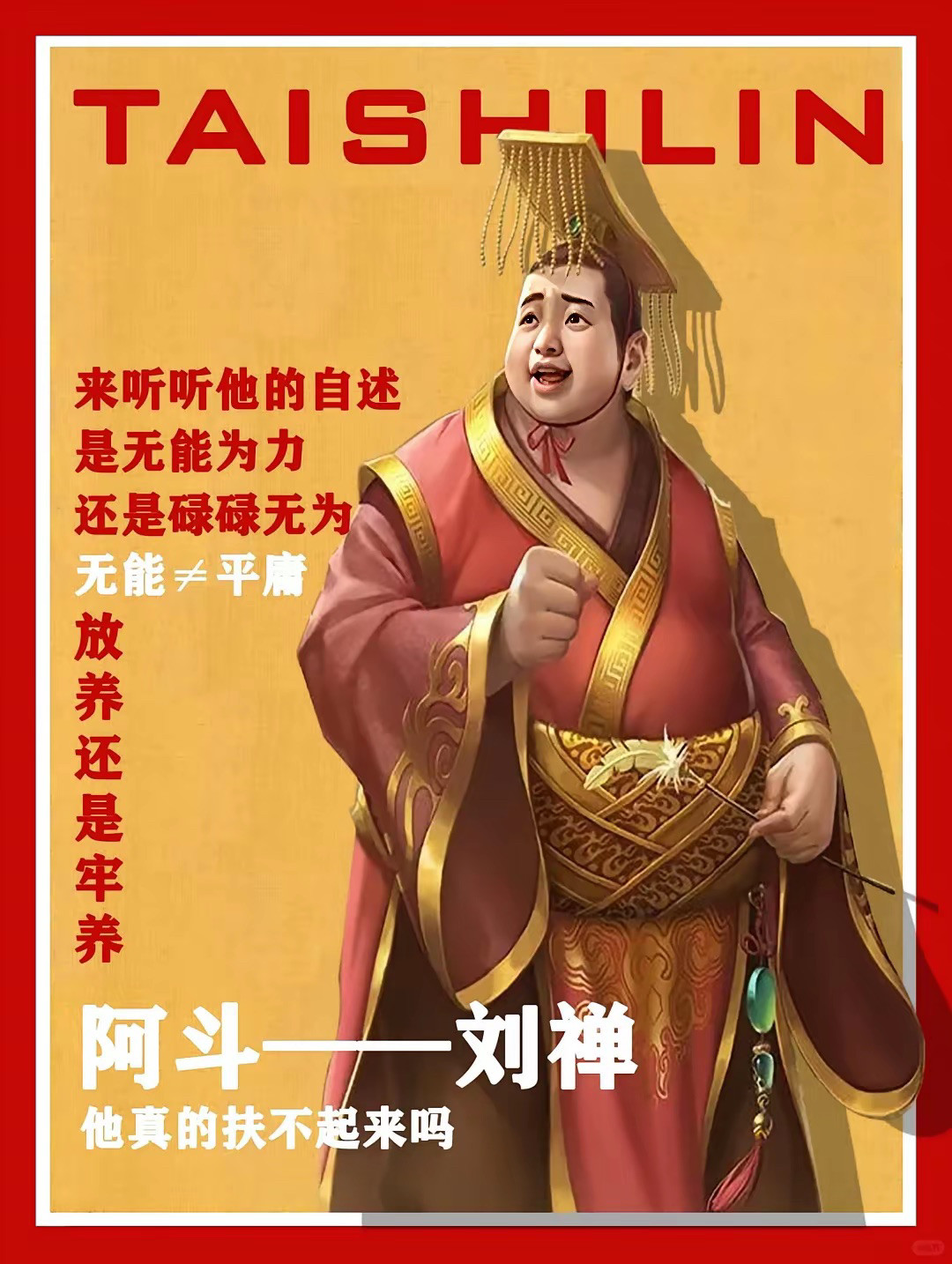

1931年,蒋介石为了削弱西北军,命令孙连仲的第二十六路军开赴江西,参加对中央苏区的第二次“围剿”。这支部队约3万人,装备老旧,军饷经常被拖欠,士兵多是北方人,适应不了江西的湿热气候,行军途中疟疾流行,很多人病倒,部队人数锐减。驻扎赣南宁都后,红军活动频繁,粮草短缺,士兵们吃不饱,怨气冲天。连续三次“围剿”失败,部队只剩不到一半人,军心更加涣散。军官们对蒋介石的苛待不满,逃兵越来越多,甚至有军官带着整队人马投向红军。孙连仲被部队的低迷士气和将士们的质疑弄得焦头烂额,牙痛的老毛病又犯了。他借着治牙的由头,决定去上海,暂时撂下这摊子烂事。 孙连仲把指挥权交给第25师师长李松昆。李松昆是高级将领,但没什么威望,部队里真正说了算的是参谋长赵博生。赵博生为人正直,早就看不惯蒋介石的做派,1931年8月秘密加入中共,在军中和刘振亚、董振堂等人建了地下组织,暗中联络不满现状的官兵。他们通过传单和私下串联,鼓动士兵反抗蒋介石的压迫。11月底,蒋介石的特务察觉到军中有异动,发密电命令抓捕地下党成员。赵博生安插在电讯科的心腹截获了电报,提前得到消息。他和刘振亚等人紧急商议,决定发动起义。

12月15日清晨,赵博生带着亲信控制了电讯室和军械库,董振堂和季振同分头行动,召集第73旅、第74旅及部分直属队,宣布起义。1.7万名官兵带着武器弹药,浩浩荡荡投向红军,编为红一方面军红五军团。李松昆发现情况不对,立马跑路,留下空荡荡的指挥部。赵博生等人迅速制服了军中的国民党特务,销毁电报设备,确保消息不外泄。起义部队带走两万件武器,极大增强了红军的力量。孙连仲在上海治完牙,刚从诊所出来,就收到急电,得知部队哗变,全部投向红军。他愣在原地,手里的电报掉在地上,成了彻头彻尾的光杆司令。 蒋介石得知宁都起义后大为震怒,但没怎么追究孙连仲的责任,命他重组第二十六路军。孙连仲重整旗鼓,带着新编的部队继续参与对红军的“围剿”。1933年,他兼任第四十二军军长和第三十军军长,次年当选国民党第五届中央监察委员。1937年抗战爆发,他率第二集团军参加平津抗战和太原会战,1938年在台儿庄战役中重创日军,获青天白日勋章,名震全国。1945年抗战胜利,他在北平故宫太和殿接受日军投降,风光一时。1949年,他前往台湾,担任战略顾问和国策顾问,晚年喜欢打网球和高尔夫,生活低调。1990年8月14日,他在台北病逝,享年97岁。