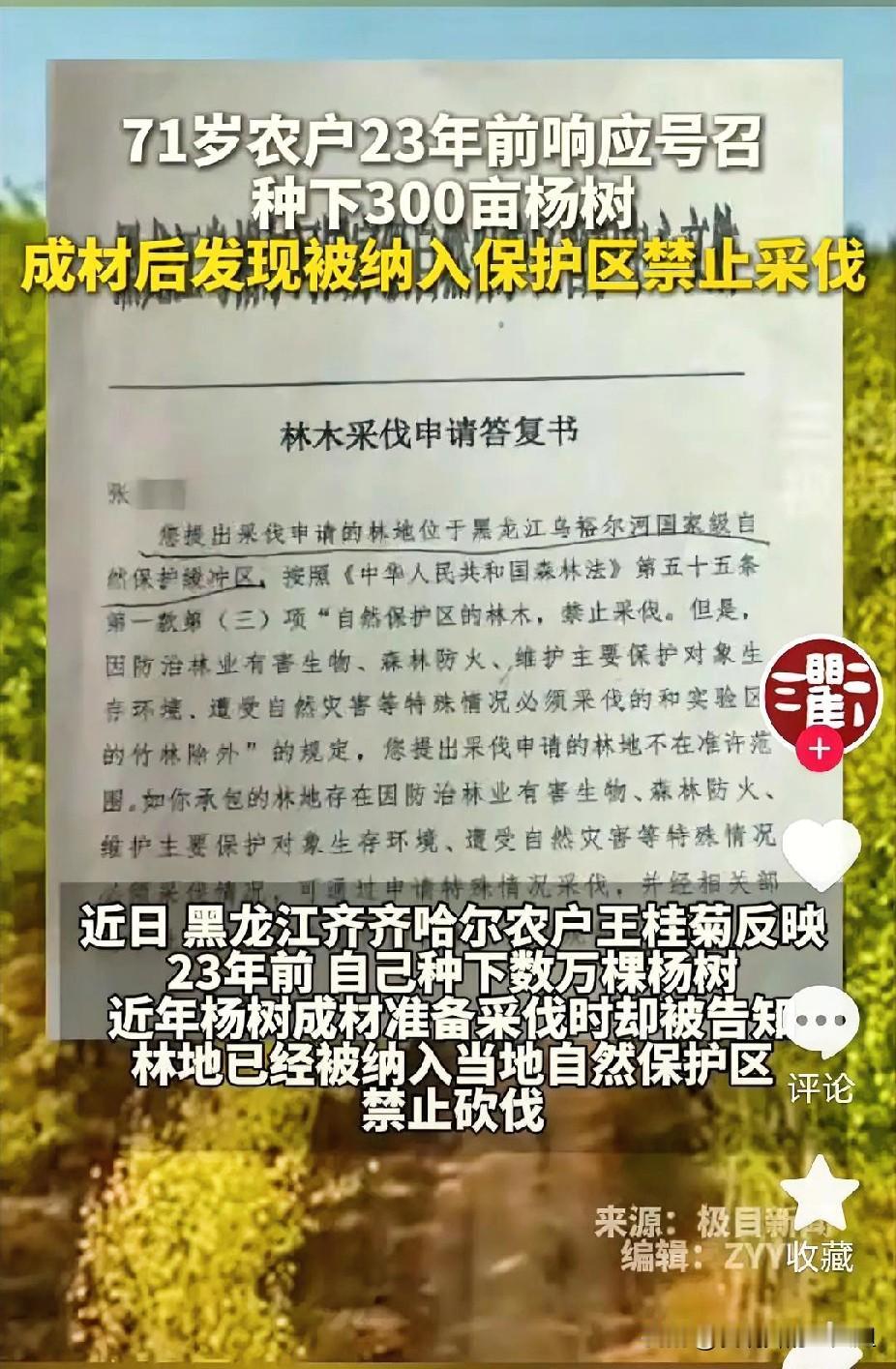

黑龙江,71岁农户23年前响应号召种下300亩杨树,成材后却被纳入保护区禁止采伐,一分补助也没有给农户!农户:“上哪里说理去!我20多年的投入,100多万白搭了!”官方回应:正积极协调此事! 这事儿发生在齐齐哈尔富裕县富海镇,王桂菊老人2002年在村委会动员下签了25年造林合同,把360亩河套地变成了杨树林。合同白纸黑字写着“林木成熟后可申请采伐”,还特别注明遇到国家政策调整要按规矩补偿。谁能想到好不容易把树苗养成胸径三四十厘米的大树,去年去办采伐证时才发现林子早就被划进了乌裕尔河国家级自然保护区缓冲区,根据《森林法》直接禁止采伐。 老人这二十三年的付出看得见摸得着,第一年政府供树苗,第二年自己掏钱补种,每年除草施肥打药剪枝,投入的百万积蓄像树叶一样埋进土里。更心酸的是老伴早逝,她拖着患有股骨头坏死的身体巡护林地,十多年前因洪水倒伏批采过几棵树,之后再没产生过收益。如今3万棵杨树成了“生态钉子户”,合同明年4月就到期,土地使用权面临收回,二十年心血可能真打了水漂。 当地林草局的回应透着政策与现实的割裂。一边咬定林地属于“三北工程”而非“退耕还林”,所以领不到补贴;另一边承认保护区划设确实没有补偿规定。可合同里明晃晃写着“退耕还草(林)地”字样,当年政策执行时的模糊地带成了今天推诿的借口。生态保护固然重要,但让个体承担全部成本,这种“一刀切”的做法寒了响应号召者的心。 类似情况在其他地方也有探索性解决方案。比如云南部分自然保护区尝试过生态赎买、公益岗位安置等方式平衡保护与民生。黑龙江本地也强调科学绿化要“兼顾生态和经济效益”,鼓励发展林下经济。王桂菊的案例启示我们,生态政策需要更精细化的补偿机制。既然树木的生态价值已被社会共享,那么养护成本就不该由个人独担。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。