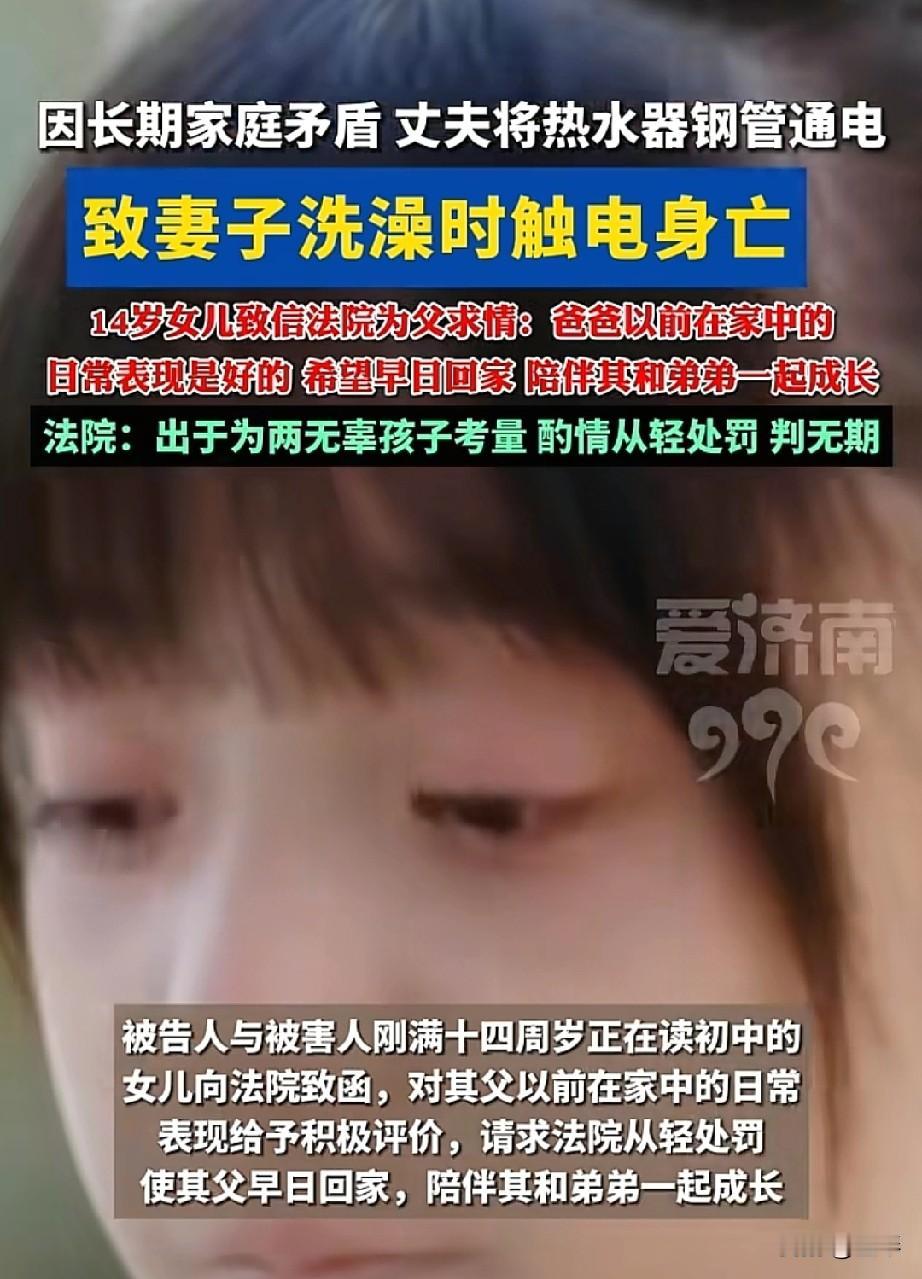

父母长期发生矛盾纠纷,父亲电杀母亲,14岁女儿却为凶手求情,女儿这样做对吗? 当“家庭纠纷”变成致命的凶器,当至亲的双手变成夺走母亲生命的工具——14岁女孩的一纸求情信,让这起故意杀人案,从“恶性犯罪”变成了戳中无数人软肋的情感困局。 裁判文书网最新披露的判决里,杨某因长期家庭矛盾,将热水器钢管通电,致妻子洗澡时触电身亡。证据链清晰的故意杀人,本该是板上钉钉的重刑,可14岁女儿的信,却让法庭的量刑多了一层沉重:“爸爸以前在家很好,希望他早点回来陪我和弟弟长大。” 最终,法院出于两名孩子的抚养考量,酌情从轻判处杨某无期徒刑。 评论区吵翻了:有人骂女孩“是非不分”,有人叹“她只是没了妈妈,不能再失去爸爸”——可14岁的她,真的懂“谅解”意味着什么吗? 她或许记得爸爸周末买的零食,记得弟弟哭时爸爸哄人的模样,却未必能完全消化“爸爸杀死妈妈”的残忍本质。 对这个突然被推到“选边站”路口的孩子来说,“爸爸回家”不是对罪恶的纵容,更像她在家庭崩塌后,能抓住的最后一根“生活稻草”:没了妈妈,若再没爸爸,她和年幼的弟弟,要怎么在这世界站得住脚? 可这份“软肋式的谅解”,恰恰是这起悲剧最刺人的地方:杨某用极端暴力摧毁了家庭,却又借着孩子的依赖,成了“从轻处罚”的理由;而失去母亲的女孩,还要用“爸爸很好”的自我说服,来拼凑破碎的生活。 法律的天平偏向了孩子的抚养需求,可情感的天平上,那个永远不会再回来的母亲,又该被谁记得? 这场“谅解”从来不是“是非模糊”,是一个孩子在绝境里,被迫做出的、带着血泪的生存选择。 你问我答家长里短