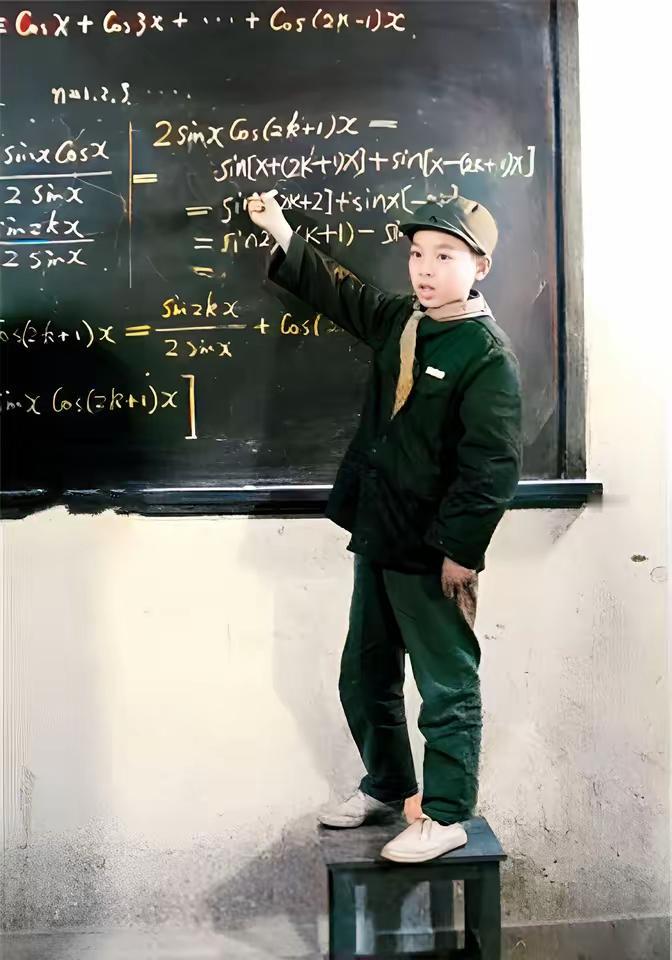

1991年,一位中国籍留美博士,原本前途无量,却因深夜双手插兜,去导师家里谈事,被美国当局毫不犹豫地驱逐出境! 谢彦波是一位当之无愧的神童、天才。 1978 年刚恢复高考没几年,11 岁的他就凭着小学五年级的底子考上了中科大少年班,成了全国闻名的 “戴红领巾的大学生”。要知道那会儿能考上大学的都是百里挑一,他比同届学生小了足足六七岁,笔试时一小时就做完了高考数学题,面试考官都被他的物理天赋惊得直点头。 这样的天才自然被当成宝贝培养,15 岁进中科院读硕士,18 岁跟着副院长周光召院士读博,连同为 “神童” 的宁铂都直言 “谢彦波是我见过最聪明的人”。 当时国内科技条件有限,为了让他冲击更高成就,中科大把他送到了普林斯顿大学,师从诺贝尔物理学奖得主安德森 —— 那可是物理界的泰山北斗,这份资源足以说明他的前途有多光明。 可谁也没想到,学术上的天才,在人情世故上却像个 “门外汉”。他从小跟着奶奶长大,六岁才回父母身边,连 “我” 都不会说,只会用自己名字代替,医生说他有阿斯伯格综合症,社交笨拙但对数理极度敏感。 到了美国,这个毛病更突出了。一开始他被分给一位台湾女导师,论文都快写完了,听说安德森有空缺,二话不说就转了过去,连句感谢都没给前任导师留。 更要命的是,他的研究方向和安德森压根不是一个流派,却偏要硬磕,觉得导师的理论不对,公开场合就敢质疑,这在美国学术圈里简直是捅了马蜂窝。 安德森也算有耐心,劝他换个合拍的导师,他死活不肯;说他英文论文写得难懂,他真就花两年读了个英语硕士回来,可论文还是不合导师心意。就这么耗了九年,眼看博士学位遥遥无期,谢彦波的急脾气上来了。 1991 年深秋的一个晚上,他揣着七页手写的论文手稿,直奔安德森家,想当面把事儿说清楚。那天天冷,他习惯性地把双手插在羽绒服口袋里 —— 这在湖南老家就是个取暖的小动作,可在美国却成了 “致命失误”。 偏偏那时候出了桩大事,1991 年 11 月 1 日,中国留学生卢刚在爱荷华大学枪杀了 5 人,全美都在恐慌 “中国留学生是不是精神不稳定”。 安德森透过猫眼,看见一个黑灯瞎火的夜里,门口站着个手插兜、不说话的陌生人,瞬间就联想到了枪击案,吓得直接报了警。 警察赶来搜身,除了手稿啥也没有,可误会已经造成了。安德森又怕又气,觉得这个偏执的学生迟早要出事,第二天就告到了学校。 美国学校和移民局那会儿正神经紧绷,哪敢冒风险?直接给安了个 “潜在威胁” 的名头,劝他退学不算,还火速启动了驱逐程序。 要知道谢彦波在美国耗了近十年,从 20 岁出头的青年熬到了快 30 岁,就为了个博士学位,结果落得个 “被驱逐” 的下场,连行李都是同学帮忙收拾的,多狼狈啊。 回国后的谢彦波,只能以硕士身份在中科大当老师。后来虽然评上了副教授,还拿过学校的 “困学守望” 优秀教学奖,也发表过《物理学报》《生态学报》上的论文,但再也回不到当年的学术巅峰了。 同事说他怪,讲课讲到一半可能突然走人;学生说他难懂,讨论问题时语气锋利得吓人。可谁都知道,他心里的疙瘩没解开,2005 年接受采访时,提起当年的事还愤愤不平,觉得自己是被误解、被排挤了。 这事儿真不是 “双手插兜” 这么简单,是中美文化的碰撞,也是天才教育的悲剧。在中国,我们总觉得天才只要学习好就行,谢彦波从小被围着做题,连牛奶都要班主任教着泡,没人教他怎么跟人打交道;可在美国,学术圈讲规矩,人情世故比学问还难搞。加上卢刚案的巧合,他成了时局的牺牲品。 后来有懂行的人说,谢彦波坚持用拓扑学研究高温超导的方向其实是对的,可他太不懂变通,硬生生把一手好牌打烂了。 想想真可惜,当年那么多人盼着他拿诺贝尔奖,结果却成了 “伤仲永” 的现代版本。这哪儿是他一个人的错啊? 是我们太急着培养 “天才”,却忘了教他们怎么在世界上立足;是美国当局太草木皆兵,连个解释的机会都不给。直到现在,谢彦波还喜欢一个人琢磨物理问题,那双眼睛里的光还在,可当年的锋芒,早就被岁月磨平了。