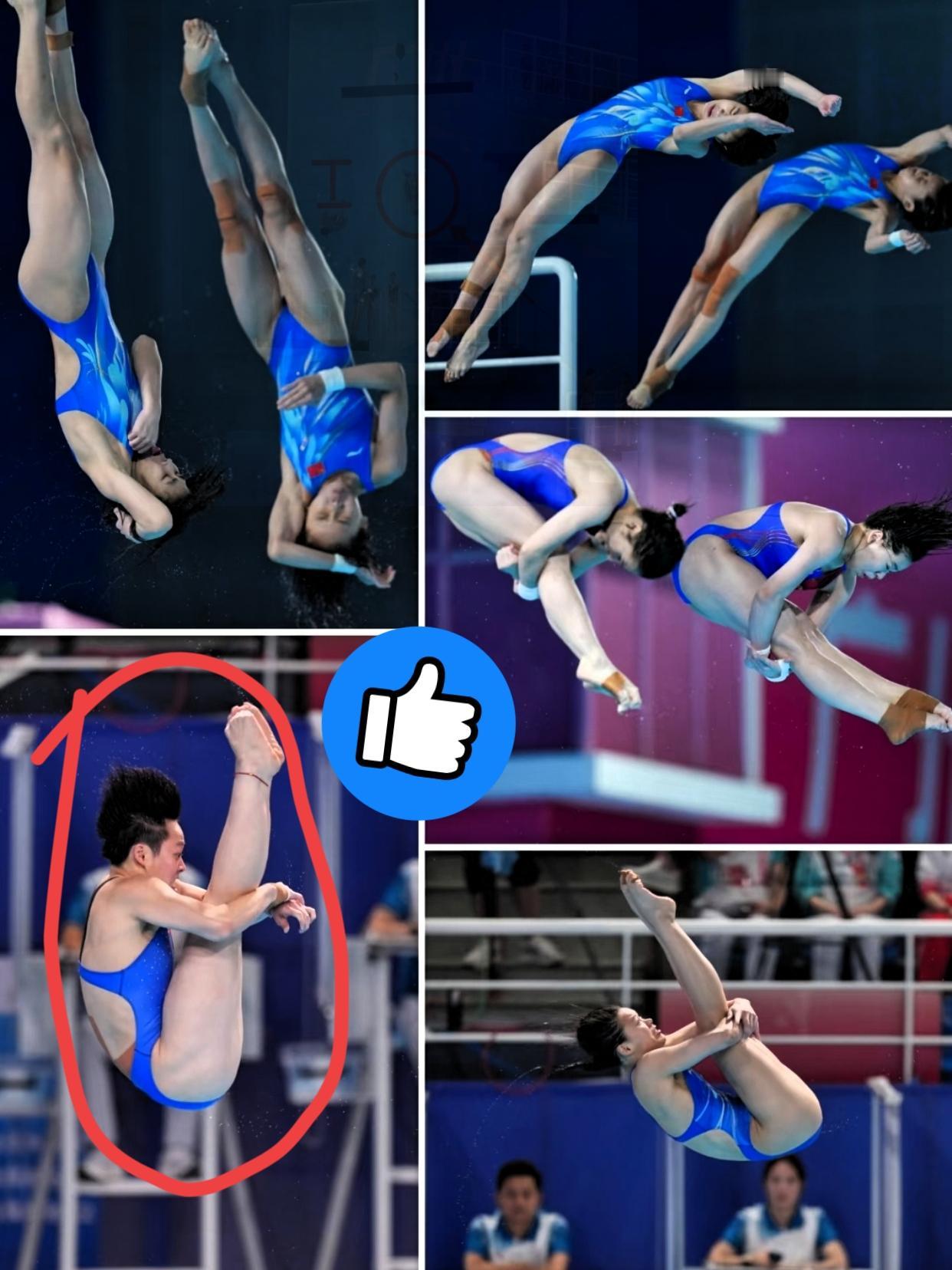

一、技术适配:从陆地到水中的过渡校准 跳水对身体控制力要求极高,运动员需通过热身快速建立“水感”。泳池水温通常维持在26-28℃,与人体体温存在温差,直接进行高难度动作易导致肌肉僵硬。通过反复“炸鱼”式入水,皮肤和肌肉能迅速适应水温,血液循环加速,关节灵活性被激活。例如,全红婵在训练中会刻意炸水花,以调整起跳节奏和姿势,这种低强度的技术磨合能帮助她找到最佳发力点,为正式比赛的“零水花”入水奠定基础。 从力学角度看,“炸鱼”也是对跳台/跳板弹性的试探。不同场馆的器材特性差异显著,运动员通过不同力度的跳跃,感受跳板的反作用力反馈,从而微调起跳角度和腾空高度。这种“试错”过程能有效降低正式比赛时因器材不适应导致的失误风险。 二、心理战术:以极端体验破除紧张阈值 顶尖选手的“炸鱼”往往是精心设计的心理训练。在全运会、世锦赛等大赛中,运动员会故意制造巨大水花,甚至让水溅湿裁判席,通过模拟最坏结果来突破心理防线。这种“反向操作”的核心逻辑在于:让身体提前适应压力情境,从而在正式比赛中保持脱敏状态。正如陈芋汐等选手在热身时采用分腿跳等非常规动作,看似不规范的操作实则是在释放紧张情绪,建立“即使失误也能应对”的心理锚点。 此外,“炸鱼”还能帮助运动员打破过度追求完美的思维定式。研究表明,过度关注细节易导致肌肉僵硬和动作变形,而适度的“失控”体验(如故意炸水花)能激活大脑的灵活性,使运动员在正式比赛中更易发挥本能反应。 三、团队协作:从个体调整到集体赋能 热身中的“炸鱼”并非孤立行为,而是团队战术的一部分。教练会通过手势或口令调整“炸鱼”的频率与方式,例如要求运动员增加入水深度以测试水压对身体的影响。队友之间也会通过彼此的入水状态传递信息:水花高度、身体姿态等细节都能成为无声的沟通语言,帮助团队快速评估环境条件并做出策略调整。 在某些情况下,“炸鱼”甚至能干扰对手的心理预期。例如,当对手看到中国选手在热身时频繁炸水花,可能会误判其状态,从而在正式比赛中放松警惕或调整战术,最终陷入被动。这种心理博弈在高水平赛事中尤为常见。 四、争议与误解:区分策略性调整与技术性失误 需要明确的是,“炸鱼”与真正的技术失误存在本质区别。前者是运动员主动选择的训练手段,后者则是因身体状态、环境适应不足等客观原因导致的失控。例如,成都大运会上巴西选手因紧张在热身时炸鱼,最终在正式比赛中仅获2.5分,这属于典型的失误;而全红婵在东京奥运会前故意炸水花,却在决赛中完美复刻“水花消失术”,这是策略性调整的成功案例。 国际泳联规则对热身动作并无严格限制,因此运动员可根据自身需求自由选择热身方式。但需注意,过度频繁的“炸鱼”可能消耗体力,影响正式比赛的体能分配,因此教练团队会精准把控训练强度。 结语 跳水比赛前的“炸鱼”,实则是运动员在科学训练框架下的智慧选择。它既是技术层面的环境适配,也是心理层面的压力管理,更是团队协作的集体智慧体现。正如何威仪教练所言:“热身时炸鱼,是为了比赛时不炸鱼”。这种看似矛盾的训练哲学,恰恰揭示了竞技体育的深层逻辑——通过主动暴露问题,实现对完美的无限趋近。当运动员最终站在跳台上,那些曾被视为“狼狈”的水花,早已化作入水瞬间的从容与精准。

18岁的全红婵太狠了!10米台跳水,越轻越占优势?可18岁体重48公斤的全红

【1评论】【2点赞】